2日間大盛況で終了しました。 >>> エコビレッジ国際会議2007 レポートはこちら

1.概要 / 2.プログラム / 3.ゲストプロフィール

4.開催主旨 / 5.エコビレッジ国際会議TOKYO 2007への期待 / 6.開催目的

7.English information

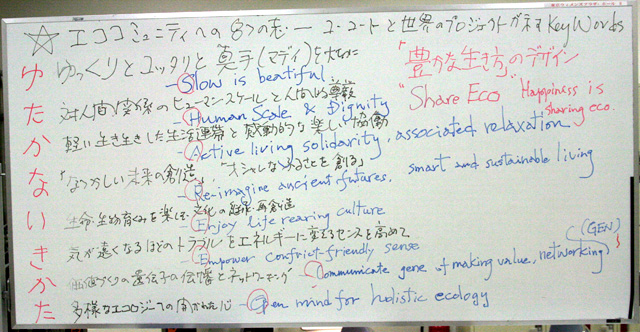

エコビレッジ国際会議TOKYO 2007

世界で広がるサステナブル・リビング |

|

| 『世界のエコ・コミュニティーと日本での試み』 |

| 期日: |

2007年11月23日(祝・金) – 24日(土) |

| 場所: |

東京ウィメンズプラザホール |

| 定員: |

各日250名 全席自由席 |

| チケット: |

1日券 ¥6,000/2日通し券 ¥10,000

(学割チケット:1日券 ¥4,000/2日通し券 ¥7,000) |

|

ご要望多数のため、当日券をご用意しました。

※当日券は、両日共、先着50名様のみですので、あくまで事前購入をお薦めします。

*いかなる場合もチケットの払い戻しはできませんのでご了承ください。

*2日通し券をご購入の場合、半券をなくされますと2日目のご入場ができませんのでご注意ください。

*BeGood Cafe 及びPCCJ会員の方:両団体で会員登録をされている場合、割引はどちらか一方のみの適用で、お一人様500円の割引とさせていただきます。ご了承ください。 |

| 主催: |

NPO法人ビーグッドカフェ |

| 共催: |

NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン |

| 特別協賛: |

エコプロダクツ2007/東京建物株式会社 |

| 協賛: |

アミタ株式会社/株式会社クレアン |

| 協力: |

株式会社ビオシティー/NPO法人パーマカルチャーネットワーク九州/日本エコビレッジ推進プロジェクト(JEPP)/国境なき通訳団 |

| 助成: |

国際交流基金 |

| 後援: |

環境省、国土交通省 |

*当日取材をご希望の方はコチラからお申し込みください。>> pr@begoodcafe.com 担当:原田

*エコビレッジ国際会議はTBSビジョンの電力協賛により、環境に優しいグリーン電力(バイオマス発電)でまかなわれています。

グリーン電力協賛:green-power.tv by TBS Vision

http://www.green-power.tv/

開催プログラム(逐次通訳あり)

◆ 2007年11月23日(祝・金) 10:45〜16:30 会場:東京ウィメンズプラザホール

「世界のエココミュニティーと日本での試み-1」 |

| 開場 |

10:30 |

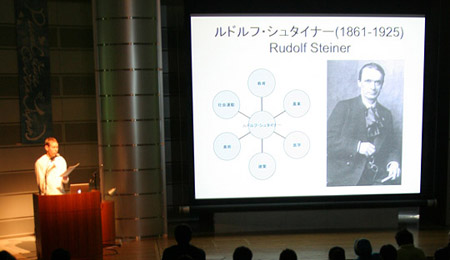

| 地球環境時代のエココミュニティの創造/糸長浩司 |

10:45〜11:15 (30分) |

| サスティナブルコミュニティーの創造/ダイアナ・クリスティアン |

11:15〜12:35 (80分) |

| 昼食・休憩 |

12:35〜13:10 (35分) |

| フィリピンのエコビレッジづくり/ペニー・ベラスコ |

13:10〜14:20 (70分) |

| 休憩 |

14:20〜14:30 (10分) |

| 北欧のコレクティブコミュニティと日本での展開/小谷部育子 |

14:30〜15:20 (50分) |

| [日本事例] 地域再生コミュニティー創り/相根昭典 |

15:20〜15:40 (20分) |

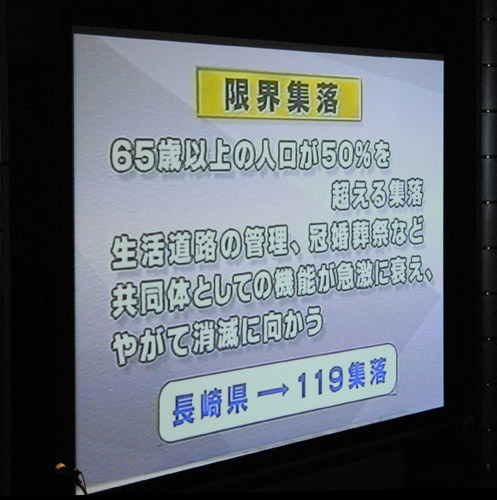

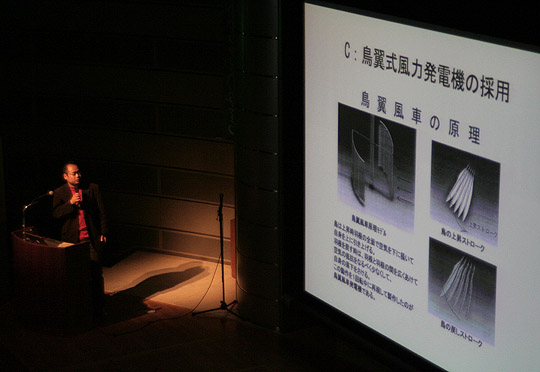

| [日本事例] 五島列島限界集落再生プロジェクト」/石川孝 |

15:40〜16:00 (20分) |

| ゲストとの質疑応答 |

16:00〜16:30 (30分) |

|

◆ 2007年11月24日(土) 10:00〜19:00 会場:東京ウィメンズプラザホール

「世界のエココミュニティーと日本での試み-2」 |

| 開場 |

9:30 |

| 南米のエコビレッジづくり/ジョバンニ・キアロ |

10:00〜11:10 (70分) |

| 休憩 |

11:10〜11:20 (10分) |

[海外事例]

米国ペンシルベニアキャンプヒル/カイル・ホルツェター |

11:20〜11:40 (20分) |

エコビレッジが世界を変える

− エネルギーと経済のオルタナティブ/ダイアナ・クリスティアン |

11:40〜12:50 (70分) |

| 昼食・休憩 |

12:50〜13:40 (50分) |

| LIVE by ジョバンニ・キアロ |

13:40〜13:55 (15分) |

| コーポラティブ住宅での日本型エココミュニティづくり/延藤安弘 |

13:55〜14:45 (50分) |

[特別レポート]

コーポラティブ方式によるコミュニティーの実例/中村秀樹 |

14:45〜15:10 (25分) |

| [特別レポート] 都市に森をつくり住む/甲斐徹郎 |

15:10〜15:35 (25分) |

| 休憩 |

15:35〜15:55 (20分) |

| [海外事例] デンマークエコビレッジ/高樹沙耶 |

15:55〜16:15 (20分) |

[海外事例]

東アフリカにおける支援としてのエコビレッジプロジェクト/渡辺菊眞 |

16:15〜16:30 (15分) |

| [日本事例]「伊達エコビレッジ」プロジェクト/西條正幸 |

16:30〜16:45 (15分) |

| 休憩 |

16:45〜17:05 (20分) |

| ゲストによるディスカッション(質疑応答含む) |

17:05〜18:20 (75分) |

| みなさま交流の時間 |

18:20〜19:00 (40分) |

ゲスト・プロフィール

|

ダイアナ・クリスティアン

(Communities Magazine編集長 米国)

「Creating a Life Together」「Finding Community」の著者。

1993年よりアメリカのインテンショナル・コミュニティーを紹介する季刊誌「コミュニティーズ」編集長。

エコビレッジやコミュニティーをつくるために必要な、ビジョンメイキング、意思決定、コミュニケーションスキル、法制、ファイナンス等の実践的分野でワークショップやコンサルティングも行なう。

現在は、北カロライナ州のEarthavenエコビレッジに住む。

http://creating-a-life-together.org

http://www.earthaven.org |

|

ジョバンニ・キアロ

(グローバル・エコビレッジ・ネットワーク〈GEN〉評議委員、メキシコHuehuecoyotl エコビレッジ創始メンバー メキシコ)

メキシコ Huehuecoyotlエコビレッを拠点に活動を展開。1978年よりグループ・ファシリテーションとエコビレッジ・デザインに取り組んでいる。Formal consensusとconflict resolutionの知識を教育現場やENAコミュニティー出活用。ガイア教育カリキュラム立案に携わる。

http://www.huehuecoyotl.net |

|

ペニー・ベラスコ

(環境NPO Happy earth 代表 フィリピン)

環境学者。作家。フィリピン・アースデイ・ネットワークの事務局長。G.E.Nオセアニア/アジア支部フィリピン代表コーディネータ。アテネオ・デ・マニラ大学、サンフランシスコ大学で環境マネージメント学修士過程終了。

主な著書「Are you the forest king?」

国連環境プログラム(UNEP)主催のヨーロッパ自然遺産基金と持続可能な発展についてのベラッジオ・フォーラムより環境コミュニケーション賞を受賞。

http://www.happyearth.info |

|

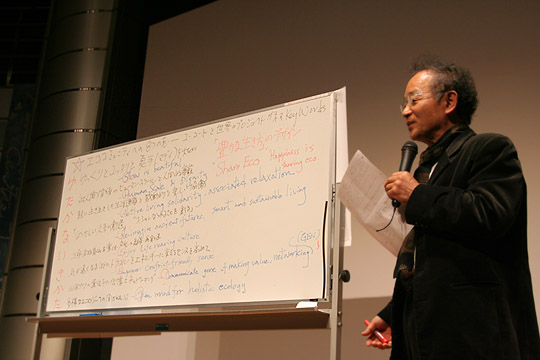

糸長浩司

(日本大学生物資源科学部教授、パーマカルチャー・センター・ ジャパン代表)

工学博士、一級建築士。九州大学工学部建築学科卒業 東京工業大学大学院博士課程修了。

日本の農村地域での住民参画型むらづくりの実践的研究、世界のエコ建築、自然エネルギー、 エコビレッジ運動研究。

主な著書に、「2100年未来の街への旅」(共著、学習研究社) 「シリーズ地球環境建築 専門編I / 地球環境デザインと継承」(編著、彰国社)等。 |

|

延藤安弘

(NPO法人まちの縁側育み隊代表理事)

1940年大阪生まれ。北海道大学工学部建築工学科卒業、京都大学大学院修了。工学博士。京都大学助手、熊本大学教授,千葉大学教授を経て現在愛知産業大学大学院教授。NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事。

コーポラティブ住宅や住民主体のまち育ての伝道師として全国を飛び回っている。

「コミュニティを生成するハウジングに関する一連の研究」で1990年日本建築学会賞受賞。 |

|

小谷部育子

(工学博士、日本女子大学家政学部教授 一級建築士)

工学博士、一級建築士。建築設計・監理業務17年を経て大学勤務。研究テーマは、多文化社会−男女共同参画化・少子高齢化・都市化・国際化・情報化・環境共生−のすまい・まちづくり。新しいイライフスタイルと集住のかたちとしてのコレクティブハウジングに関する、研究・普及活動にかかわって20年。

主な著書コレクティブハウジングで暮らそう(丸善) |

事例紹介

<特別レポート>

甲斐 徹郎(株式会社チームネット)http://www.teamnet.co.jp/

中村 秀樹(株式会社都市デザインシステム)http://www.uds-net.co.jp/

<実例レポート>

相根 昭典(株式会社アンビエックス)http://www.ambiex.jp/

石川 孝

高樹 沙耶 http://www.saya.jp/

カイル・ホルツェター

渡辺 菊眞(渡辺豊和建築工房+D環境造形システム研究所)

西條 正幸(エコビレッジ実行委員会代表 有限会社西條インテリアデザイン代表取締役)

その他数名予定。

開催主旨

2006年10月に開催された「エコビレッジ国際会議TOKYO 2006」は、地球温暖化をはじめとする環境危機に直面する私達が望む「持続可能な生活」を実践する多くの先進事例を学ぶ機会となりした。

海外からは、米国ロサンジェルス、ニューヨーク、豪州、インドからの事例紹介。

また、日本のコーポラティブ住宅や公営住宅での環境共生型居住地づくりの事例を見て、日本型エコビレッジの創造に向けた活動が始まっていると感じました。

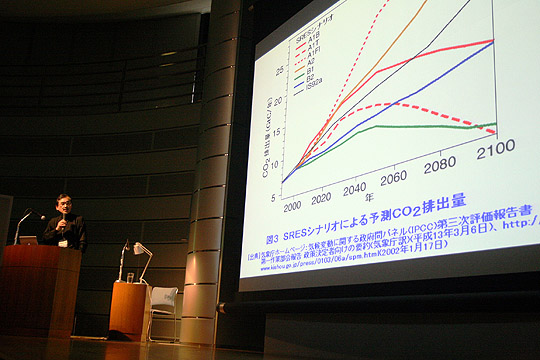

京都議定書以降、世界主要国の温暖化対策が始まったとはいえ、現在進行中の急激な気候変化にブレーキをかけるには至っていません。

私達は、「環境負荷の低い、そしてスローな生き方」を広め、地域のエコロジカルな再生、そして新たな日本型エコビレッジを創造していくために、第2回となる「エコビレッジ国際会議TOKYO」を開催します。

この会議が、先進事例の紹介にとどまらず、日本型エコビレッジを考え、構築していく流れのための情報共有と連携の場となり、住宅関連事業者、建築家、企業、行政、そしてグリーンコンシュマーの皆様が、持続可能な社会に向かうライフスタイルチェンジの当事者になっていくことを願ってやみません。

|

シキタ純

NPO法人ビーグッドカフェ 代表理事 |

エコビレッジ国際会議TOKYO 2007への期待

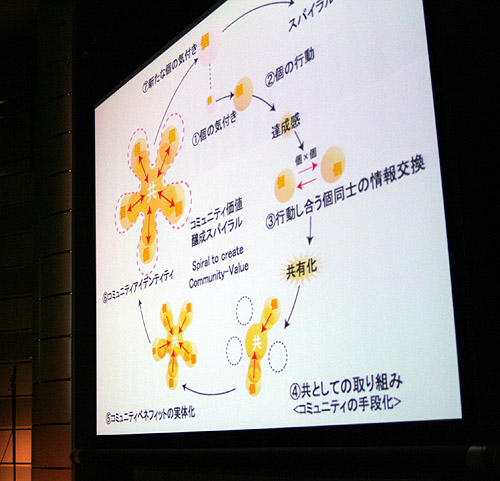

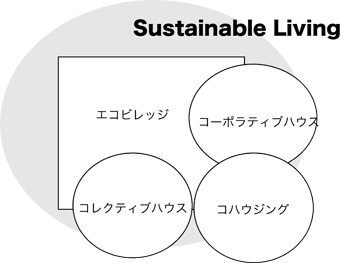

第二回エコビレッジ国際会議TOKYOが開催されることを喜ばしく思います。今回は、コハウジング、コレクティブハウス、エコビレッジ等の世界的な持続可能な草の根型の自立型エココミュニティの多様な姿を概観し、特に、総合性・持続性・自立性より求めるエコビレッジの意義を考えます。それを実現するための社会・経済システムについても討議したいと思います。また、日本でのコーポラティブ等での協働型住まい環境づくりの実践活動の報告や、持続可能な農的暮らしを組み込んだ協働型居住地づくりの計画事例を介して、日本型エコビレッジの挑戦の広がりとそのための連携、ネットワーク化、事業化の課題についても話し合いたいと思います。下記の文面は、第一回目会議で提示した期待ですが、第二回への期待を込めて再掲載いたします。

化石エネルギー依存型の近代社会経済システムは、地球レベル、地域レベルで、環境、水、エネルギー、食料、コミュニティ等の多様で複雑な問題を露出させ、それに対し持続可能な社会の構築が問われている今日、サステナブル・オルタナティブ・コミュニティ、エコビレッジをテーマに、GENの協力を得て国際会議を東京で開催することは非常に意義があります。近代的西洋的なライフスタイルの変革が叫ばれ、それに代わる縮小経済社会の構築に向けたオルタナティブなライフスタイルの創造(デヴィッド・ホルムグレ『Permaculture/ Principles & Pathways Beyond Sustainability』)と、そのための空間、環境の創造をテーマとした草の根の人達による等身大の実践が緊急の課題となっています。

産業革命以降の資本主義的西欧的近代化は、画一的で規則的な機械的リズムでの行動を人間に強い、生活者の空間、時間が資本的に効率良く集約される仕組みとして、画一的で機能的で標準的な空間、人工空間、都市空間を大量に生産してきました(仏の哲学者アンリルフェーブル『空間の生産』(Henri Lefebure, La production de l’espace))。更に今日では、世界的な資本市場形成の拡大によるグローバリゼーションの下、生命、人間生活、知的活動もその中に包含される状況に対し、個々の地域での特異性と< 共>性を尊重し、新たなコミュニティを獲得するためのオルタナティブ・グローバリゼーションの運動も活発化しています(イタリアの活動家アントニオネグリ(Antonio Negri)『帝国』(Empire)、『マルチチュード』(Multitude))。

急激なグローバリゼーション的な経済社会は、地球のエコシステムキャパシティを超えた状況に至り、地球一個分では納まらないエコロジカルフットプリントとして地球に負荷をもたらし、生物多様性、自然と人間の持続的共生関係にも多様な課題を提示してきており、地球上での持続可能な生命、人間居住を脅かしています。20世紀型のライフスタイル、社会経済、環境・空間の変革が迫られ、それに代わるより持続性、エコロジー性、< 共>性の人間居住デザイン、バイオリージョン(生態地域)への再定住(ゲーリースナイダー(Gary Snyder)『A PLACE in SPACE』)が求められており、その一つの解答としてパーマカルチャーやエコビレッジがあると考えます。

仏の哲学者故ガタリの生態性、社会性、精神性(『三つのエコロジー』)の総合的なエコロジーの追求、米国の哲学心理学者ケンウイルパー(Ken Wilber)の物性・感性・知性・精神性からなる統合的な世界観、スパイラルダイナミックス理論にみる人類の精神的進化の提示(『万物の理論』)等、西欧的智・精神性と東洋的禅的智・精神性の統合深化による新たな世界観の創造に向けた<共>的な活動も活発になっています。GENにおいても三つエコロジーを包含し、地域個性を生かした多様なエコビレッジの創造を目指したオルタナティブ・グローバリゼーションのネットワークの構築を目的として活動が世界的に展開されています。

日本には13.5万の農村集落文化や、下町コミュニティ文化が脆弱化しつつも残っていますが、急激なグローバリゼーションがこれらを破壊し、標準化された社会、空間、時間を急ピッチで作ってきています。それに対してコーポラティブ、コレクティブハウス、エコロジカルな住宅地、グリーンツーリズムやエコツーリズムによる農村環境の再生のための交流や再定住の試みも起きてきています。日本的な歴史・文化・空間・社会資産の継承・蘇生・再生・新生、三つのエコロジー、再定住、オルタナティブ・グローバリゼーションの理念を持ち、日本的特異性を生かし、世界的にも発信できる日本型エコビレッジの創造を進めていくことが必要です。この東京会議がそのためのより良い情報、人、智、情、精神の交流の場と時間となり、新たなエコビレッジ・ネットワークの構築の出発点となることを期待したいと思います。

開催目的

第2回となる今年は、以下3つの目的を持って開催する。

これらすべての点が、現在の日本に於ける消費者、開発事業者、建築家らにとって見定めるべき重要な事柄であり、変化を続ける日本の住宅事情、特にスローライフを具現化する郊外型住宅市場の行方と在り方を捉えるための重要なテーマといえる。

- 海外からのゲスト講師の方々から各国の先進事例をうかがい、どんな人々が何を目指したのか、その地域に与えた影響などを聞く。

- 英国、デンマーク、北アメリカ各地、メキシコ、フィリピンなど

1)エコロジカルな生活を営む海外コミュニティ事例の紹介

2)サステナブル・リビングに包括される様式パターンの分析

- すでに日本各地で独自の動きが始まっている。

- スローでロハスな生活を求めるトレンドは既にメインストリームの潮流となりつつある。

- 日本型コーポラティブやコレクティブの成果や意義、今後の展開方向、現在計画中のエココミュニティやエコビレッジ計画を発表し、来場者達との討議で、日本型エココミュニティの構築を具体化する。

3)日本に於けるエコビレッジ開発の現状報告

Ecovillage Conference Tokyo 2007

Worldwide ecological communities and its challenges in Japan |

|

| Date: |

Nov. 23rd (Fri) 10:45-16:30

Nov. 24th (Sat) 10:30-20:00 |

| place: |

Tokyo Women’s plaza hall |

| Fee: |

Advance: ¥6,000/day, ¥10,000/2days

At door: ¥7,000 /day |

| Guests: |

Diana Leafe Christian (Co-editor of “Communities” magazine, USA )

Giovanni Ciarlo (board of Global Ecovillage Network, Mexico)

Penny Velasco (President of Happy Earth INC, Philippines)

Koji Itonaga (Director of Permaculture center Japan, Professor at the Nihon University)

Yasuhiro Endoh (Professor at the Aichi Sangyo University)

Ikuko Koyabe (Professor at the Japan Women’s University) |

Case Presenter:Kyle Holzhueter (international student at Nihon University,USA)

and few more presenters. |

Organized by Nonprofit organization BeGood Cafe

Co-organized:Nonprofit organization Permaculture Center Japan

In association with: Global Ecovillage Network(G.E.N)

Contact:

Nonprofit organization BeGood Cafe (Akemi Miyauchi)

Smile Stuio 3-16-34 higashiyama meguroku Tokyo, 153-0043 Japan

Tel : 81-3-5773-0225 / Fax: 81-3-5773-0226

E-MAIL: ecovillage@begoodacafe.com

Ecovillages Conference Tokyo 2007 English Reports

Expectation for ECOVILLAGE CONFERENCE TOKYO 2007

Koji ITONAGA

Representation director of PERMACULTURE CENTRE JAPAN

Professor, Architect and Ecological Planner

College of Bioresource Sciences in Nihon University

Fossil energy-dependent modern economic society systems has made on the earth and local levels, various and complicated problems, such as environment, water, energy, food, and communities. We must create more ecological and sustainable society. It is very meaningful to obtain cooperation of GEN and to hold an international conference on the theme of sustainable, alternative, community and Ecovillage, in Tokyo. The change of a modernistic West-life style is cried for. And the creation of an alternative life style towards construction of the reduction economy society which replaces it, the space for it and environmental creation are called for (David Holmgren [Permaculture/ Principles & Pathways Beyond Sustainability]). Practice of body size, such as being based on the people of the grass roots on the theme of them, has been a pressing subject.

The capitalist Western Europe-modernization after the Industrial Revolution forced man action in a uniform and regular mechanical rhythm. Uniform, functional structure, standard space where a citizen’s space and time are efficiently collected in capital, artificial space and city space has been produced in large quantities (Henri Lefebure, [La production de l’espace]). Furthermore, life, human life, and intellectual activity are also included in it under the globalization by expansion of global capital market formation by the end of today. The singularity in each area and Common are respected and movement of the alternative globalization for gaining new communities has been also activated(Antonio Negri [Empire], [Multitude]).

Rapid global economic society resulted in the situation beyond the ecosystem capacity of the earth. On the one earth, load was brought to the earth as an ecological footprint which is not settled, and various subjects are also shown to biodiversity, nature, and man’s continuous symbiotic relation. The life on the earth and human habitation are threatened. The change of a 20th century type life style, economic society, and environment and space is approached, and it is replaced, more sustainability, ecology, human habitation design for Common, and re-settlement on bioregion are called for (Gary Snyder, [A PLACE in SPACE]). I think that there are Permaculture design and Ecovillage as the one answer.

Mental evolution of human beings, such as an integrative view of the world which consists of three ecologies (ecological nature, sociality, spirituality, Felix Guattari [Les Trois Ecologies]) of Guattari (French philosopher), integrative view of Ken Wilber (American philosophy psychologist) which consists of physical properties, sensitivity, intellect, and spiritualism, and Spiral dynamics theory, is shown (Ken Wilber [A Theory of Everything]) . Activity of collaboration towards creation of the new view of the world which unified the Western-like knowledge, spirituality and oriental Zen knowledge, spirituality has enhanced. GEN includes three ecologies and has been developing activity globally for the purpose of construction of the network of the alternative globalization which aimed at the creation of various eco-villages based on local individuality and culture.

In Japan, about 135,000 rural village cultures and in cities downtown community cultures remains. However, these are made brittle. These have been destroyed, and rapid globalization has been making the society, space and time which were standardized at a quick pace. In recent years, the exchange for reconstruction of the rural village environment by making ecological residential space, re-settlement, green tourism and eco-tourism, on the other, in cities collective houses, cooperative houses has started. It is necessary to inherit Japanese history, culture, agricultural spirit, space, and social property, and it is necessary to revive them and to regeneration, and we need to create newly. Having the idea of three ecologies, re-settlement, and alternative globalization, we need to create Japanese Ecovillage and Ecovillage renovation based on Japanese singularity, and need to send them to the world.

【Annoucement】

PLEASE JOIN US AND MAKE A PRESENTATION IN TOKYO!

We want case presenters who can show case examples of their Ecovillage or Eco-community.

Conditions:

1) Case presenter will have at least 20 minutes for their presentation on either November 23rd or 24th.

2) All expenses for participation, including airfare and accommodation will not be paid by BeGood Cafe.

Major topics introduced in the conference:

1) Ecovillages that solved their energy problems and/or improved their finance/economy structure of their community.

2) Various case examples of “Sustainable Living” within Ecovillages, Collective Housing, Cooperative Housing, and Cohousing.

3) Steps taken to develop Ecovillages in Japan.

If you are interested in making a presentation, please send the following documents to the email address below.

1) your biography

2) brief information of your community, through a URL or email.

References:

* About BeGood Cafe (PDF file)

* Ecovillage Conference Tokyo 2006 Report (PDF file)

エコビレッジ国際会議TOKYO 2007 開催概要はこちら

|

エコビレッジ国際会議TOKYO 2007

世界で広がるサステナブル・リビング

2007年11月23(金)・24(土)、第2回エコビレッジ国際会議が開催されました。

住民の総意を反映させ、住民が支え合う仕組みを持ち、エコロジカルなシステムで環境負荷を低くするコミュ二ティでの住まい方を「サステナブル・リビング」といいます。

海外の様々な形態のコミュニティの状況と、日本型コミュニティの歴史や現況を紹介し、双方の類似性と相違も含めたくさんの情報共有をしました。

先進的な取り組みを続けるゲストの方々の講演は熱気に包まれ、笑いあり、歌あり、嬉しいサプライズゲストの登場ありと刺激の多い2日間でした。

参加いただいたお客様からも「エコビレッジへの認識が変わった」、「教育的広報機関としての役割が大きいことに希望を感じた」など前向きなものがたくさんありました。

共催のNPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパンの皆様や、ご協賛企業関係者各位、当日のイベントを作り上げて下さったボランティアの皆さん、ご来場下さった皆様本当にありがとうございました。

以下、2日間の講演の詳細を報告します。

→ ゲストプロフィール詳細 |

エコビレッジ国際会議2007 レポート

(*サムネイル写真をクリックすると拡大写真とキャプションが表示されます)

最後にゲストと来場者全員で集合写真

→ 写真のダウンロード(右クリックでダウンロードしてください)

ダイアナ・クリスティアン (11月23日、24日両日講演ゲスト)

今回のエコビレッジ国際会議TOKYO2007では、

エコでサステナブルな未来を望む日本の皆さんに、

世界で広がるエコビレッジムーブメントご紹介します。

5大陸ですでに始まっているたくさんのエコビレッジプロジェクトの実例は、

エコロジカルな暮らしを望み、それらを創造しようとしている全ての人達に

エキサイティングでワクワクするニュース、情報をもたらしてくれるでしょう。

「Creating a Life Together」「Finding Community」の著者。

1993年よりアメリカのインテンショナル・コミュニティーを紹介する季刊誌「コミュニティーズ」編集長。

エコビレッジやコミュニティーをつくるために必要な、ビジョンメイキング、意思決定、コミュニケーションスキル、法制、ファイナンス等の実践的分野でワークショップやコンサルティングも行なう。

現在は、北カロライナ州のEarthavenエコビレッジに住む。

Creating a Life Together http://creating-a-life-together.org

Earthaven Ecovillage http://www.earthaven.org

ジョバンニ・キアロ (11月24日講演ゲスト)

エコビレッジとは新しいライフスタイルを求める人達が、共に学び、創造する素敵な場所です。

今回の国際会議で、そのようなチャレンジを続ける日本のみなさんとお会いすることができとてもうれしく思います。

希望と正義ある未来を、そして住民同士が理解し合い支え合う永続的なコミュニティーをデザインしていくことは素晴らしいことです。

私自身の経験を皆さんとシェアすること、そしてラテンアメリカで今新しく始まっているエコビレッジ最新事例をお伝えできることを楽しみにしています。

メキシコ Huehuecoyotlエコビレッを拠点に活動を展開。1978年よりグループ・ファシリテーションとエコビレッジ・デザインに取り組んでいる。 Formal consensusとconflict resolutionの知識を教育現場やENAコミュニティー出活用。ガイア教育カリキュラム立案に携わる。

Huehuecoyotl エコビレッジ http://www.huehuecoyotl.net/

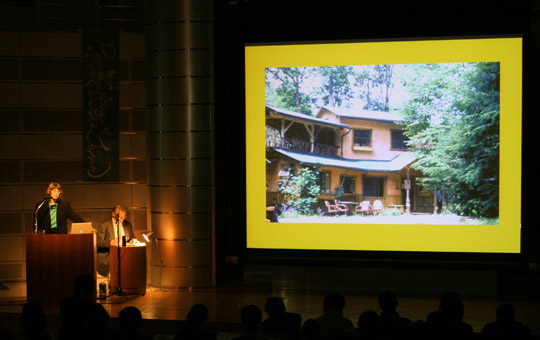

延藤 安弘 さん (11月24日講演ゲスト)

固苦しいコンクリートが柔かい緑のネットに変わる。

コミュニティとエコロジーが縦横に交わると

思いがけない暮らしのエピソードが生まれる。

ヌルヌルベタベタに子どもは笑い声をあげ

酔っぱらってクダをまくお父さんが輝きだし、

ネコのアラレもない姿が居心地のよさを示す・・・

そんなエコ的住み方を幻燈会で楽しみましょう。

パソコンでプレゼンテーション、そんなかっこえぇことよぅしません。

レトロな幻燈機が昔懐かしいスライド音とともにステキな映像の世界へお連れします。

それはまさに燈(ともしび)の向こうに幻(まぼろし)を見る、電動紙芝居。

カシャ、カシャ・・・

■延藤 安弘(えんどう やすひろ)

NPO法人まちの縁側育み隊 代表理事

|

1940年大阪生まれ。北海道大学工学部建築工学科卒業、京都大学大学院修了。工学博士。京都大学助手、熊本大学教授,千葉大学教授を経て現在愛知産業大学大学院教授。NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事。

コーポラティブ住宅や住民主体のまち育ての伝道師として全国を飛び回っている。

「コミュニティを生成するハウジングに関する一連の研究」で1990年日本建築学会賞受賞。

相根 昭典 さん (11月23日講演ゲスト)

持続するはずもない現代社会に地域循環するシステムが日本各地に出現しつつあります。

それらを最短で成功に導くには、海外の事例を参考にしつつ、

日本の風土にいかに溶け込ませるかが鍵となるでしょう。

この会議に行けば、そのヒントと多くの出会いがあるでしょう。

■相根 昭典(さがね あきのり)

一級建築士、株式会社アンビエックス 代表取締役

|

1954年 京都府 生まれ。

住宅での化学物質汚染に危機感をもち、東西医学・民間療法等を幅広く研究し、

健康住宅を提唱。健康住宅の設計・監理業務に加え、無・低公害建材の研究・開

発、コンサルティングを行う。現在、循環型社会を目指した森林復興とエコ建築

やエコヴィレッジの具現化に重点を置き活動している。

著書:「健康な住まいを手に入れる本」(共著・コモンズ発行)

西條 正幸 さん (11月24日講演ゲスト)

1999年、北ドイツキールにあるエコビレッジとの出会いがきっかけで僕を今の活動へ導いてくれたのです。

大掛かりな仕掛けをするのではなく、気の会った仲間との共同住居が数件集まることで小さなコミュニティーが生まれる。そこで普段着のエコな暮らしと菜園生活を楽しむと、十分豊かで環境にも負荷のかけない快適な暮らしが出来ると思う。

エコビレッジは特別な人のためのものではなく、誰もがちょっとだけ手を伸ばすと手に入れられるような、一番身近な楽園であれば良いと思う僕なのです。

■西條 正幸(さいじょう まさゆき)

(有)西條インテリアデザイン 代表取締役、エコビレッジ実行委員会 代表

|

1960年生まれ。札幌を中心に商業施設のインテリアデザイナーとして活動。現在は人と環境にやさしい商住空間をテーマにエコロジー建築のデザイン、設計から施工、エコロジー建材のコーディネイトなどに応じています。

2000年に北海道でエコビレッジを実現するために、エコビレッジ実行委員会を設立。

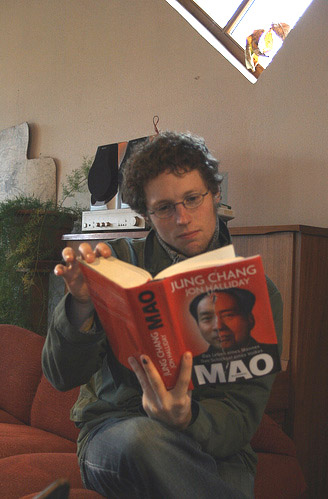

田中 優 さん (未来バンク代表、ap bank監事)

人が一番長く過ごす時間って、どこだと思いますか?

家の中なんです。

だから家はまず健康で、そして地球も健康でいられるものでなければならないんです。

なんでこれがこれまで重視されなかったんでしょう?

とても大事な話です。

1957年東京生まれ。地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平和などの様々なNGO活動に関わる。現在、立教大学大学院、和光大学大学院、大東文化大学の非常勤講師。

1957年東京生まれ。地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平和などの様々なNGO活動に関わる。現在、立教大学大学院、和光大学大学院、大東文化大学の非常勤講師。

著書に「戦争をやめさせ環境破壊をくいとめる新しい社会のつくり方」「世界の貧しさをなくす30の方法」(合同出版)「戦争って環境問題と関係ないと思ってた」(岩波書店)「地球温暖化/人生滅亡のシナリオは回避できるか」(扶桑社新書)他多数。

未来バンク http://www.jca.apc.org/npois/mirai/

ap bank http://www.apbank.jp/

大和田 順子 さん (LBA[ロハス・ビジネス・アライアンス] 共同代表)

私はLOHAS(ロハス)というコンセプトに5年前に出会い、以来、持続可能な社会の創造に欠かせない考え方と確信し、講演や執筆を通じてお伝えしてきました。

「エコビレッジ」は、サステナブルなまちづくりや社会づくりのコンセプトで、LOHASと相通ずるものだと思います。

人や地域社会、地球の健康は、生命のエネルギーからもたらされるものでありエコビレッジはその原点ではないでしょうか!

東急百貨店、東急総合研究所、ザ・ボディショップ、イースクエア等を経て2006年に独立。東急総合研究所では環境問題と消費生活、情報化社会などをテーマに研究を行い社員環境教育ツール「百貨店人のためのエコロジーハンドブック」の企画・制作を手がけ、業界初の試みとして注目を集めた。論文「環境問題と消費生活」で経済企画庁長官賞を受賞。

東急百貨店、東急総合研究所、ザ・ボディショップ、イースクエア等を経て2006年に独立。東急総合研究所では環境問題と消費生活、情報化社会などをテーマに研究を行い社員環境教育ツール「百貨店人のためのエコロジーハンドブック」の企画・制作を手がけ、業界初の試みとして注目を集めた。論文「環境問題と消費生活」で経済企画庁長官賞を受賞。

著作『日本をロハスに変える30の方法』(講談社)、『ロハスの教科書 −持続可能な社会をめざす新しい生き方』(明治図書)

LBA(ロハス・ビジネス・アライアンス)http://www.lohas-ba.org/ info@owadajunko.com

個人WEBサイト【LOHAS(ロハス)&サステナブルスタイル】 http://www.owadajunko.com

メルマガ http://www.mag2.com/m/0000172361.html

辻 信一 さん (環境運動家、文化人類学者)

エコでピースな時代はもう始まっている。

世界のあちこちで、新しい社会が芽生え、それを支える新しい文化が生まれている。

そんな文化創造のグッドニュースに出会うために、

エコビレッジ国際会議へ行こう。

■辻 信一(つじ しんいち)

明治学院大学教授、環境運動家 |

1999年に環境文化NGO「ナマケモノ倶楽部」を設立、以来そのリーダーとしてスローやGNHをキイワードにスローライフ運動を展開する。「100万人のキャンドルナイト」世話人代表。著書に『スロー・イズ・ビューティフル』(平凡社)、『ハチドリのひとしずく』(光文社)など多数。

http://www.sloth.gr.jp/tsuji/index.html

岡村 貴子 さん (オーガニックコンシェルジュ)

大きな地球のどこかの話が、

きっと身近に感じることができるのがこのエコビレッジ国際会議。

私にとってオーガニックの小さな一歩も、

このような機会を通じて開眼させられたのがキッカケでした。

ぼんやり雲がかかったエコへの入り口も

クリアな視界で見渡せるかもしれませんね。

私も今から参加するのがとても楽しみです。

■岡村 貴子(おかむら たかこ)

オーガニックコンシェルジュ

サステナビリティー・ストリートプロジェクト・インストラクター |

2004年オーガニックコンシェルジュ協会を設立。同時にコンシェルジュ資格制度を立ち上げる。

現在はNPOと並行しエコやオーガニックに携わるアーティストとして、ソニーミュージックアーティスツのメディア力を通じ活動の幅を広げている。また日本初のサステナビリティー・ストリート設立に向け準備中。

薗田 綾子 さん (株式会社クレアン 代表取締役)

いつの時代も大切なのは、「人とのつながり、そして、自然とのつながり」。

でも、この絆が薄くなっていることで、少しおかしな社会になっています。

日々の食事や住まいを通じて、ライフスタイルを未来志向に変えていくことで、

ハッピーでいつも笑顔があふれるコミニティが自然に生まれてくるはず。

みんなの理想の住まいの夢は、明確にイメージできれば、きっと実現できると信

じています。

■薗田 綾子(そのだ あやこ)

株式会社クレアン 代表取締役

サステナビリティ日本フォーラム 事務局長、環境ビジネスウィメン 理事 |

1988年 女性を中心にしたマーケティング会社クレアンを25歳で設立。女性向け商品のマー ケティング分野を中心に、女性雑誌の開発やイベントを手がける。サステナブルな社会実現をミッションとし、企業が果たす役割(CSR)に関連するサービスを提供している。

「地球は今」(栄光教育文化研究所)、「プレアデスの智恵」(総合法令出版)、「環境ビジネスウィメン :11人成功の原点と輝く生き方 」(環境ビジネスウィメン懇談会編著、日経BP社)ほか。

生活者の視点から環境にも人にもやさしい生活を推進。マザーアース運営、マイ箸の推進にも努めている。NPO法人サステナビリティ日本フォーラム事務局長、NPO法人社会的責任フォーラム理事などを務める。

日本ならではのエコビレッジ

日本でも以前から取り組まれていた「支え合い」や「循環」を重視した暮らしやコミュニティづくりが改めて「日本のエコビレッジ」として認識が広まっている他、エコビレッジと重なる概念をもつ「コーポラティブ」や「コハウジング」スタイルの都市型コミュニティや、日本の里山文化や有機農業にエコビレッジのアイディアを合わせた取り組みなどが新たに生まれてきています。

日本のエコビレッジ紹介(2007年編)

・日大エコキャンパス(神奈川県藤沢市)

・エコヴィレッジ鶴川(東京都町田市)

・小舟木エコ村(滋賀県八幡市)

・京都洛西ニュータウン コーポラティブ住宅ユーコート(京都府京都市)

・伊達エコビレッジプロジェクト(北海道札幌市)

・木の花ファミリー(静岡県富士宮市)

・日本におけるエコビレッジの可能性

【関連文献】

* エコビレッジの意義と日本での展望(PDFファイル)

− 持続可能な社会構築に向けた草の根のコミュニティづくり −

* 里山の温故知新と里山エコビレッジ(PDFファイル)

著:糸長浩司

NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン代表理事

日本大学教授(生物資源科学部生物環境工学科 建築・地域共生デザイン研究室)

学生と造るエコビレッジのモデル

日大エコキャンパス

糸長浩司 日本大学生物環境工学科教授

日本大学生物資源科学部生物環境工学科 建築・地域共生デザイン研究室

はじめに

大学キャンパスは、学ぶ学生と研究・教育する教員達からのなる一つのまちである。大学キャンパスのエコロジカルな挑戦は、実際のエコロジカルなまちの細胞であるエコビレッジのモデル建設の実践的挑戦である。筆者の所属する日本大学生物資源科学部は藤沢市近郊に位置し、校舎、研究施設、農場が配置され、50ha以上の広大な敷地を持つキャンパスである。その一角を利用して、筆者が2001年から主体的に学生達と行っているエコロジカルなキャンパスづくりの挑戦を報告する。筆者が教育する生物環境工学科の学生は生物、環境、建築への問題意識を持ち、建築、造園、環境デザイン的テーマに興味をもち、実践的な環境創造行動にも熱心に取り組む。

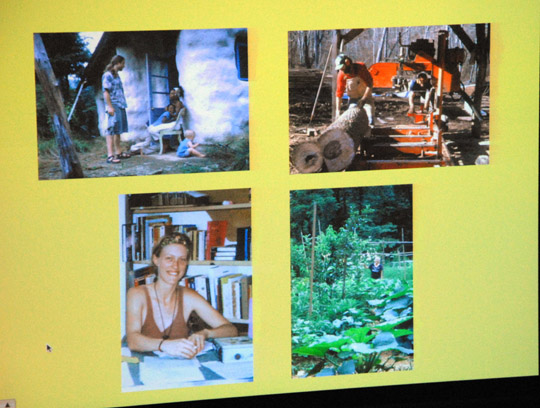

1.学生達とのDIYでの自然建築、エコ建築づくり

2001年度にキャンパス内の農場の一角で新しい研究施設として、生物環境科学研究センターの設計・施工に関わったことがスタートである。本研究施設そのものが環境実験・研究装置であり、エコ建築、エコロジカルランドスケープの視点で設計・施工を進めてきている。「自然の力を生かす」というコンセプトの下に、大地、緑、生物資源を活用した人間にとって有用な環境創造を目指している。アースチューブ、ソーラーパネル、屋上・壁面緑化等の環境共生型装置を備え、また、植物による汚水浄化実験棟、敷地内でのパーマカルチャーによる野菜や果樹栽培、ストローベイル(藁を束ねて箱状にした家畜の餌用ブロック)・土・木による自然建築等のものづくりを兼ねた小規模な実験的エコキャンパスづくりである。本研究施設内の主要な壁600m2は、左官屋さん指導による学生達とのワークショップで珪藻土を塗った。建設後は、「ポストデザイン」的手法で、環境共生設備や壁面緑化等での省エネ等の環境形成の効果評価研究を継続的に実施している。

敷地内では、ストローベイルやラムドアース構法(版築構法)でのモデル的な自然建築(プロジェクト内では通称「アトムハウス」と称している)を、大学生、建築家(遠野未来氏)、左官屋、地域の子どもやエコ建築に興味のある人達や環境NPOとのWSで進め、建築を共同で作ることの楽しさや難しさも体感している。環境建築の視点から、建築施工、建築材料、環境工学等を総合的に考え、実際に建築をセルフビルトし、「プレデザイン−デザイン−施工−ポストデザイン」の一連の過程を実施している。

居住者として想定される学生達自信が、建物、菜園を造り、その維持・管理をし、その環境性能を評価し、改善していくという、DIYとPDCAサイクルの環境創造・管理プロセスを組み込んだ取り組みとして進めている。環境共生型まちづくりにおいて、住民主体のDIYとPDCAは重要となっている。

日大生物環境科学研究センター(CNES)竣工時景観 |

CNES施工過程で学生参加による珪藻土壁塗りWS |

CNES ビオトープ池づくりのWS |

CNES2年後のビオトープ池周囲の風景 |

CNESのアースチューブの空気取入口、樹林で日掛けと冷気の生産 |

CNESのパーマカルチャーガーデンづくり |

2.植物を多様に活用した有用な総合的なエディブルランドスケープの創造

持続可能な農的暮らしのデザインであるパーマカルチャーの理念と手法を用いて、多様なエディブルランドスケープ、コミュニティガーデンの実験の場として創造されてきている。建物にとっての断熱性能として採用される屋上緑化や壁面緑化にもブドウ・キュウイ・サルナシ・アケビ等の食べられる植物を栽培し、また、南の庭は豆科の植物、コンパニオンプラント(共栄作物)を導入し、各種の果樹・野菜・ハーブの混裁型果樹・菜園が作られ、また、ビオトープ池や水路の水環境も形成されている。循環型土づくりとしては、野菜屑によるミミズ養殖と堆肥づくり、移動式鶏小屋、豆科・緑肥作物による土づくりを行い、無化学肥料と無農薬肥料によるエコロジカルガーデンが形成されつつある。また、センターの別のグループは敷地内にある建設残土の丘を活用した棚田での合鴨同時水稲作の自然有機農法での米作りを小学校の総合学習プログラムとして実践している。

さらに、ユニークなものとしては、植物による汚水浄化プラントの開発研究、養殖排水を活用した水耕栽培のアクアポニックスシステム開発研究であり、植物と微生物資源を活用した汚水浄化・活用システムの実験研究を温室棟で進めている。北欧やエコビレッジで試みられている生物資源活用型での生活排水処理、食糧生産、水系ビオトープ形成の複合的なシステム開発研究である。

おわりに

自然・生物系と工学・建築系の融合、複合化により、人間と自然が共生し、かつ人間生活が多様な面で豊になる身近な環境をいかに自分達で創造し、持続的な管理・活用していくのかを基本テーマとして、大学キャンパス内での学生と教員によるキャンパス内のエコビレッジづくりのモデルと自負しており、今後とのエコロジカルなまちづくりの一つのモデル的な場として、環境まちづくり教育の場として活用していけるようにしていきたい。

CNES内の敷地でのアトムハウス(ストローベイル+ラムドアース)建築の敷地整地WS |

ラムドアース一体施工後 |

ストローベイル壁施工WS |

ストローベイルへの荒木田塗りに近くの小学生も参加したWS |

アトムハウスの外壁仕上げのWS、学生と全国から参加者によるWS |

CNESでの植物による汚水浄化実験プラント/建築における水系デザインの一つとして |

エコヴィレッジ鶴川

総合企画/事業コーディネート/基本設計:

株式会社アンビエックス

〒152-0031東京都目黒区中根1-10-18

TEL:03-5731-3624 FAX:03-3725-5652

http://ambiex.jp

位 置: 東京都町田市

設 立: 2006年12月末竣工

居住者数: 29世帯

駅から歩いて15分のところに、小高く隆起した雑木林がありました。この付近一帯は、森林を根こそぎ切り倒し、丸坊主にして外国産木材を主体とした新築住宅郡で埋め尽くされつつあるところで、緑多き能ヶ谷の里ののどかさは無くなりつつある状況でした。私たちが出会ったのはそんな開発一歩手前の時でした。一歩敷地内に足を踏み入れると、緑豊かな雑木林が広がり、かまどのある築120年の古民家に土蔵、自然菜園、田んぼ、茅葺きの納屋があり、とても東京とは思えないのどかな風景に心温まるものがありました。ここに出会ったことを運命に感じ、それらを残し、税法や資金繰りを全てクリアし、この地に末永く残る建物とコミュニティを創りたいと、このプロジェクトがスタートしました。コーポラティブ方式で住民を募集し、豊かなエコライフを大都市で実現しようと呼びかけ29世帯(30戸)の家族が集まり、約2年をかけて、全員参加の手づくりで完成にこぎつけました。

施設例:

コンクリートを緻密に打設し、内部の鉄筋を効果的に配置した300年を目指す高耐久性マンション。

・徹底したシックハウス対策で、ほとんど化学物質を使用していない。

・電磁波対策に配慮し、電磁波過敏症をお持ちの方にも住んでいただいている。

・外断熱通気工法にし、断熱効果を高めているので(断熱性能:寒冷地仕様相当)、ライフサイクルCo2の発生が少ない。

・国産木材を使用している。

・屋上菜園や自然菜園があるので、農的生活が営まれている。

・大人同士、子ども同士、大人と子どもとも仲睦まじいコミュニティが実現した。企画者サイドから見てもうらやましいぐらい。

・緑と環境委員、大工クラブ、カーシェアリングクラブ、子育てクラブなどが現在活動している。

小舟木エコ村

事業実施:

株式会社地球の芽

本社〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町170

TEL 0748-33-7522 FAX 0748-33-8686

www.chikyunome.co.jp

設立:

2000年11月NPOエコ村ネットワーキングが発足。2003年 3月事業会社として株式会社地球の芽が設立。同年4月産官学民連携の団体、小舟木エコ村推進協議会が発足。2003年6月内閣官房都市再生本部環境共生まちづくり事業に選定。2007年1月造成工事着手。2008年4月第一期建築工事開始。2008年秋頃「小舟木エコ村」プロジェクトまちびらき&入居開始(予定)。

位置:

滋賀県近江八幡市小船木町

(JR近江八幡駅から1.8km、琵琶湖まで3km、旧市街地まで2km)

人口:

358世帯を予定。(2007年9月現在、造成工事中)

環境共生型コミュニティ「エコ村」を産官学民の協働で創っていくまちづくりプロジェクトで、約15ヘクタールの土地に、将来的には約1000人が住むコミュニティを育てていきます。中心となって進めているのは、全体構想を描く「NPO法人エコ村ネットワーキング」と事業として実施する「(株)地球の芽」です。地元の農業・商工団体やNPOが参画する「小舟木エコ村推進協議会」を設立し、世界の先駆的なコミュニティや研究者とも連携しながら計画を進めてきました。「持続可能性は日々の暮らしから」をキイワードに、ライフスタイルを見直すきっかけが身近なところにあふれているまちとなることを目指しています。

施設例:

・エコ村住宅:

平均70坪のゆとりのある敷地で光と風をとりいれやすい区画割にしたり、地元・滋賀の木を活用したり、人と環境に優しい家づくりをすすめていきます。各戸の菜園では野菜を栽培し、雨水を集めて散水し、庭で収穫した野菜を食べ、でてきた生ゴミは堆肥化するというサイクルを通して、エコ村内での物質循環を目指します。

・風景づくり:

近江八幡は、全国に先駆けて重要文化的景観に認定された町。エコ村でも、入居する皆さんと一緒に、建物や、外構・庭づくりについての自主協定「小舟木エコ村風景づくり協定」を定め、将来に渡って、サスティナブルなまちをつくっていくことを提案しています。

・集会所・公園:

入居者をはじめ、近隣に住む人の交流・リクリエーションの場となります。公園は、入居者の皆さんとワークショップ形式でつくりあげていく予定です。

・農産物販売所・菜園:

公園のすぐ横には、農産物販売所ができる予定です。地元から集まる無農薬野菜やこだわりの加工品を中心に、みんなが自慢のレシピや野菜の育て方のコツを持ち寄る場へと展開していきます。小舟木エコ村での農の取り組みをサポートするのは、NPO法人百菜劇場(www.100seeds.net)。現在、エコ村南側の農地で、農の連続講座や貸菜園を運営しています。

京都洛西ニュータウン コーポラティブ住宅ユーコート

位 置: 京都洛西ニュータウン

設 立: 1985年

居住者数: 48世帯

エコロジカルな住み方を育くむコーポラティブ住宅

ユーコート入居後20年を伏目に、子ども時代にそこで育った今青年になった面々に、ユーコートで育ったことの思い出を語ってもらい評価の聴取調査をしました。共通した意見として次のような反応がかえってきました。

ひとつは、緑濃い共用空間と個性的な住戸群の連なりの48戸全体をプレグナントな(含蓄のある)「ひとつの家」とみなしていることです。現代の集合住宅が均質で無機的でよそよそしいのに、ここでは外から帰ってきた時帰着感を届けてくれる柔らかい表情への共感とともに「スマートな個人主義とゆるやかな共同性が精妙に結びあう住まい方の志向性」が育まれてました。

いまひとつは、身近な環境の中に多様な自然があるところに育ったことによって、「自然がないとソワソワする。落ちつかない」といわれるように、自然・人工の共生環境志向が育くまれました。

加えて、共に住むことの肯定と否定をつなぐエステティックな住み方志向が芽生えていることです。共同することや共同空間への対応において、アンビバレントな両義的なふくらみのある発想をもって、自然への親和性のある生命的エコロジーと、人間関係を大切にする社会的エコロジーと、そうした場に生きることの価値を大切にする精神的エコロジーを総合的にとらえるエステティック(美的な)生き方を育んでいる傾向は、これからの時代とっても大切なことを示唆しているように思います。

ユーコートは、これからのエコビレッジ的住み方にひとつの具体的・普遍的内容を提起していると思います。

施設例:

1985年11月入居後20年をこえる今日まで、共用空間はちょっぴりワイルドな森のような環境に育てられてきました。中層集合住宅の壁面にツタが育まれ、見事な立体緑化が持続されてきました。最初は子どもたちが花をちぎったり草花をふんづけたりするトラブルが多発しましたが、親たちは「○○してはいけない」と禁止の世界に子どもを追いやるのではなく、子ども自らが生命ある自然を守り育む担い手になるのを待ちました。草花をちぎってもしからずに子どもの自発的かかわりを引き出すことや、水の管理をわずらわしいことから子どもの楽しい遊びに変える中で、「トラブルをエネルギーに変える」しなやかなくらし方の経験がユーコートには蓄積されてきました。

・共用庭に池やせせらぎを導入することは、維持管理のわずらわしさや子どもの事故の危険性等の理由から、設計段階では否定的意見も飛びかいましたが、ホンネトークの末基本的に合意形成をとってそれを実現させました。日常的に水にふれられることに加えて、月1回の共同清掃の時も、特に夏ならば子どもにとって冷たい水にふれられることはキモチのいい、遊び同然のこととなりました。

伊達エコビレッジプロジェクト

企画コーディネート:エコビレッジ実行委員会 事務局 (有)西篠インテリアデザイン

〒002-8081 北海道札幌市北区百合が原4丁目8-1

TEL:011-774-8599/FAX:011-774-8581

www.saijo-d.com

設立:

エコビレッジ実行委員会は環境共生型、循環型のエコロジカルな住環境づくりに共感して集まった有志による市民団体です。市民講座、セミナーの運営やエコロジー関連の情報収集、実際のエコビレッジ計画の企画やワークショップに参加しながら、市民参加によるまちづくりを目指し活動しています。2000年春、札幌の藻岩山にエコビレッジをつくろうと市民に呼びかけたのが活動の始まりです。2008年、着工予定。

位置:北海道伊達市館山町17

面積・居住者数:

1081,87坪(個人所有地:300坪、共有所有地:780坪)・戸建住宅4-6世帯を予定

伊達エコビレッジは気候温暖な高台に位置し、噴火湾を望む眺望と生活環境の整った1081坪が建設予定地です。そして「集まって住むことにより、個人ではできないメリットを活かし、エコな取り組みにチャレンジすること」をテーマの一つにしています。また、個人所有地と有機菜園などの共同所有地を分けることで各々のプライバシーを守りながらコミュニティ空間を共有することを目指しています。

施設例:

エコハウス

・太陽熱利用や雨水貯水をし、家庭菜園や散水に利用。

・壁面や屋根の緑化など緑と暮らす工夫をする。

・環境に優しい木質ペレットを燃料とした暖房や給湯システムを取り入れる。

・地域の資源を活用した地材地消の家作りを目指す。

・ルールを守りながら建物は全体の調和を考え、室内のインテリアは自由設計とし、住民が家作りに積極的に参加できる。

共同所有地

・有機菜園やコミュニティ空間を作る。

・コニュニティの中心地となり、菜園生活を楽しむことができる。

木の花ファミリー

静岡県富士宮市下条923-1

TEL:0544−58−7568/FAX:0544−58−8015

http://www.konohana-family.org/

設立:1994年

位置:富士山の西の麓

人口:46名

1994年に「木の花農園」としてスタート。「地球を汚さない暮らしをしよう!」という想いを抱いた20名のメンバーにより創立。命名は富士の主神である木花咲耶姫(このはなさくやひめ)に由来。無化学肥料・無化学農薬の有機農業により、11種の米や200種以上の野菜を栽培、食べるもののほとんどを自給。手作りの味噌・醤油、自然卵や山羊のミルク、はちみつなども自給し、さらに、お米や野菜、お菓子などの加工食品を地元及び全国に宅配してコミュニティ全体で収入をあげている。

生きとし生けるものが調和した平和な社会づくりを目指し、現在14世帯46名が血縁を越えた家族として、子育てを共同で行い、収入も平等に分け合うなど、共に支えあう小さな社会をつくっている。最近では、ITやアート、環境やまちづくりなど、様々な専門や才能を持つ若い世代が多く移住するようになり、海外との交流も盛んになってきたことから、2007年4月より名前を「木の花ファミリー」に変更。スコットランドのフィンドホーンなど海外のエコビレッジとの交流や、外部の人たちとの協働によるエコビレッジづくり、地元・富士宮市でのまちづくりの展開など、さらに活動が広がっている。

また2007年より、コミュニティの暮らしを体験できる1泊2日の体験ツアーを毎月開催。その他日帰りの訪問者も含め、月間平均100名以上が共同体の暮らしを見学しに訪れている。

2008年以降は、「日本エコビレッジ推進プロジェクト」や開発と未来工房など外部のNPOと協力し、日本初のエコビレッジデザイン研修を富士宮市で開催する準備を進めている。

特徴

・血縁、世代を超えた共同生活

・3つの住居で生活(本宅・まことの家1号館・2号館)

・収入はファミリーで得て、大人全員で平等に分配(血縁を超えたひとつの家計)

・化学肥料、化学農薬を使わない自然農法により、食べるもののほとんどを自給

・玄米菜食をベースにした健康な食生活、EM菌の活用

・自然をモデルにした調和の精神、こころを磨くことを重視

・創立以来一晩も欠かさない夜のミーティングで日々の運営を決定

・心の問題をはじめ、あらゆる事柄を全員でシェアする

・心の病を持つ人を受け入れ、回復を支援

・富士宮市との共同事業により有機農業実践講座などを実施

・自然食レストランや出版・教育事業などの「いのちの村」づくりを推進

日本におけるエコビレッジの可能性

かつて至る所で有機農業や里山文化を中心とした、持続可能な循環型の暮らしが営まれていた日本。

しかし、第二次世界大戦後、社会システムの変化や経済発展、グローバリゼーションが進む中で、本来、地域コミュニティや農村がもっていたその社会的機能は大きく衰退してしまったと言われています。

そんな社会的機能や循環型の暮らしを取り戻そうと各地で持続可能で支え合う地域づくりが始まっています。

退職後の田舎暮らしと二地域居住

約690万人とされる団塊世代(昭和22〜24年生まれ)が2007年から定年退職を迎える中、少子高齢化時代の到来とともに、2015年には65歳以上の高齢者の割合が4人に1人になるといわれています。

こうした中、団塊世代を含むシニア世代(年代の定義はさまざまだが、50歳以上の年齢層を指すことが一般的)の農村地域など地方への視線があります。

地方では既に、UIターンや観光などでシニア世代に対して地方の存在や魅力をアピールしているケースも見られます。

内閣府のアンケート調査(平成17年11月調査)によると、農山漁村地域への定住の願望について、「ある」あるいは「どちらかというとある」と回答した割合は、団塊世代を含む50〜59歳では3割近く(28.5%)となっており、30〜39歳(16.9%)、40〜49歳(15.9%)、60〜69歳(20.0%)、70歳以上(13.4%)など、他の世代と比較しても高い結果となっています。

また、ニ地域居住(平日は都市部で生活し、週末は農山漁村で生活すること)についても、「既に実践している」や願望が「ある」「どちらからというとある」という人の合計の割合が、50〜59歳では48.0%と半数近くを占めています。30〜39歳(35.8%)、40〜49歳(36.2%)、60〜69歳(42.1%)、70歳以上(29.2%)など他の年代と比較すると高い割合です。

この調査から、定住より二地域居住に対する願望が高いことや、30歳以降の年代別の傾向として、年齢層が上がるにつれ農山漁村地域への関心が高まり、50〜60歳代がピークとなって、70歳以上などの高齢層になると割合が減少しており、シニア世代の関心も年齢層によって異なっていることなどが分かります。

(三菱総研『団塊世代のUIターン』より)

農的生活とスローライフ

都会の生活がストレスフルで、人間関係の複雑さ、労働の重さに疑問をいだく若い世代の人達も増えています。「半農半X」という言葉の流行が示す「本当の生き方」は、自由に生きるためのライフスタイルとして模索が始まっていると言えるでしょう。

世界のエコビレッジ紹介(2007年編)

・1962年から続くホリスティック教育:Findhorn(イギリス)

・政府承認、独自の社会制度や経済をもつ国際連合体:Damanhur(イタリア)

・ドイツ最大の非宗教的コミュニティ:Kommune-niederkaufungen(ドイツ)

・国際多文化をもつ世界最大級の環境実験都市:Auroville(インド)

・フィリピンに建設予定のパーマカルチャービレッジ:Pintig Cabiao Ecovillage(フィリピン)

・世界初(1988)のパーマカルチャーエコビレッジ:Crystal Waters(オーストラリア)

・1988年から夫婦が作り上げた美しいパーマカルチャーファーム:Rainbow Valley Farm(ニュージーランド)

・先駆者に続き注目されるパーマカルチャービレッジ:Otamatea Eco-Village(ニュージーランド)

・都市部における低所得者援助コミュニティー:L.A. Eco-Village(アメリカ/ロサンジェルス)

・コーハウジングから成るエコビレッジ:Ithaca(アメリカ/ニューヨーク)

・パーマカルチャーや多様性を尊重:EARTHAVEN(アメリカ/ノースカロライナ)

・世界の芸術家や社会運動家が集うコープラティブコミュニティ:Huehuecoyotl(メキシコ)

・アマゾン原生林で生態系と共存:ABRA144 [Amazonian Bio-Regional Village](ブラジル)

【関連文献】

* 西欧のエコビレッジ(PDFファイル)

* パーマカルチャー・エコビレッジ・バイオリージョナリズム(PDFファイル)

著:糸長浩司

NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン代表理事

日本大学教授(生物資源科学部生物環境工学科 建築・地域共生デザイン研究室)

フィンドフォーン財団

the Findhorn Foundation community

The Park, Findhorn, Forres IV36 3TZ, Moray,

Scotland, UK

Phone: +44 (0)1309 690311

Fax: +44 (0)1309 691301

http://www.findhorn.info/workshops/japanese/japanese_home.php

位置: イギリス、スコットランド北東部、ネス湖近隣

設立: 1962年

面積:

人口: 約320人

自然と人との共存、人と人とのあり方やつながりを見つめ、活動の焦点をホリスティック教育においた国際色のある共同体。国連と連携しているNGO団体でもある。日常にしっかりと根ざしたスピリチュアリティーを大切にしながら、持続可能な社会づくりを探求、実践している場所。1962年に創設者のアイリーンとピーター・キャディ、ドロシー・マクリーンがこの地にたどりついて以来の長い歴史があり、現在も、教育を中心とした非営利財団として毎年世界70カ国以上の国から訪れる1万4千人を迎え入れている。

エコビレッジ・プロジェクトは1985年に開始され、その後、国連人間居住センターよりベストプラクティスに選ばれた。グローバル・エコビレッジ・ネットワークの設立メンバー組織のひとつでもある。

特徴

*コミュニティの1人当たりの環境負荷(エコロジカルフットプリント)は全英平均の約半分

*55棟のエコハウス

*太陽光温水システムが各住戸に普及

*4つの風力発電機をコミュニティ内に設置

*バクテリア分解による独自の排水処理システムを導入

*CSA(Community-Supported Agriculture)方式により近隣の有機野菜・食材を利用

*コミュニティ内に独自の銀行と地域通貨(EKO)

ダマヌール

位置: 北イタリアのトリノから45キロメートル郊外のアルプスの麓

設立: 1975年

面積: 連合体に属するコミュニティは、バルキュウゼラ谷の25㎞以上の範囲に広がり、

およそ600ヘクタールを超える森や畑や酪農地、土地建物を独自に所有する。

人口: 約600人

イタリア政府から承認された、世界最大のコミュニティ連合体という形態からなる新しい社会モデル。 “地球や人類全体に対してエコロジカルな理想社会”が実現され、世界が変わることを目指す。ここでいう“エコロジカルな社会”とは、より良い地球環境、調和的な人間関係、あらゆる生命体との調和的共存、異なった社会間交流と協働することを意味する。

ダマヌールの連合体を構成する、20以上のコミュニティで暮らす市民は約600人、世界20カ国にわたるサポーター市民を含めると、1,000人以上の市民が存在する。ここでは、人間個々が持つ“違い”という豊かさを尊重し、各自の成長の為に相互に助け合う関係、環境への尊厳、道徳、精神的価値の共有を基本に社会が成り立っている。

独自の社会、政治機構と憲法、独自の貨幣、80以上の経済活動とサービス、日刊新聞、連合体独自の保育園や小中学校、また世界中から訪れる様々な分野の研究者を対象とする公開大学を持つ。ここでの研究や社会的な実験の成果をより広い社会で生かしていくため、ボランティア活動等の長期にわたる地域社会への貢献を行ない、その実績が国際的にも認められ、2005年9月、国際連合から「グローバルな人間共同社会フォーラム2005」を受賞した。“夢が現実になった実例”として、世界中から年間60,000人以上の探求者たちが見学に訪れている。

施設の特徴

人類の神殿

地球を取り巻くエネルギーの河—シンクロニックラインが、地球上で最も多い4(大地のホール) 本交差する、非常にまれなエネルギースポットであり地下70mに建設された。

人類の神殿は、人間の創造性と歴史と知識の図書館であり、ダマヌールの人々による共有の芸術的傑作。ここはあらゆる人に開かれた、メディテーションの為の祈りの場所であり、精神的な探求の中心となる場所。水のホール、青の神殿、迷宮、鏡のホール、球体のホール、大地のホール、金属のホール等があり、現在もなお建設を継続中。

アヴァール

連合体全体で地球に優しいエネルギーを用いたライフスタイルの実現を目指す。

中でもアバールというコミュニティはヨーロッパ連合からエコロジカルなモデルハウス“グリーンハウス”として認可されている。ここでは自然エネルギーを使った、色々な代替エネルギー生産システムを有している。

学校

ダマヌールのプライベートスクールの小中学校です。エコロジカルな教育をするエコスクールとしての認可を受けている。

Kommune-niederkaufungen(ニーダカウフンゲン 共同体)

Kirchweg 1 34260 Kaufungen

TEL: 49-(0)5605-80070

info@kommune-niederkaufungen.de

http://www.kommune-niederkaufungen.de

位置: ドイツカッセル市近郊、ニーダカウフンゲン村

設立: 1986年

面積: 4エーカー

人口: 75名

1986年に設立されたニーダカウフンゲン共同体は、地元にあった大きな荘園の中心となっていた建物群を修復して始められた。1996年には村の近隣の農家を買い足し、今では非宗教的(かつ非スピリチュアル)なコミュニティとしては、ドイツで最も大きなものとなっている。

現代の消費主義的・競争主義的な社会のあり方への批判から、共同体的、非階層的、社会生態学的なモデルを生活のなかで実現することを目指している。コミュニティに関するすべての決定は住民によるコンセンサスによってなされ、資産もすべてコミュニティで共有されている。住民のグループによって運営される共同事業体には、有機農業・酪農から建築、共同食堂の運営、幼稚園、などがあり、生活のニーズの多くを満たしている。

2002年のカッセル大学による環境負荷の調査では、高断熱で効率のよい暖房を備えたパッシブソーラーによる共同住宅への集住、菜食中心の食生活、多くの食料の自給、生活の地域での自足による移動の少なさなどが、平均的なドイツの家庭に比べて大幅に環境負荷を低減させていると報告された。

Auroville

Aurelec,Auroville 605101

Tamil Nadu India

http://www.auroville.org

位置: インド南部 マドラスの南150km

設立: 1968年

面積: 2000ヘクタール

人口: 約1700名

<環境実験都市>

オーロビルは、人類一致団結の実現を目指し設立された国際的コミュニティーである。

インドの偉大なる思想家ヨギ、そして革命指導指導者オーロビンドの考えに共鳴したモマザーモと呼ばる一人のフランス人により提唱され建設が始まった。開拓者達により不毛の地は緑の大地へと姿を変え、現在300万本以上の木が植えられ、オーロビルは世界で最も大きな国際多文化コミュティーとなった。1968年に始まって以来、このコミュニティーの指針として次の事柄が述べられている。

(オーロビル憲章より一部抜粋)

- オーロビルは誰の物でもない、人類全体の物である。

- オーロビルは生活の進歩的実験場であり、終わりなき教育の場である。

施設例

*ソーラーパネル発電(11000枚もの反射板を使ったソーラーボール)

*風力エネルギー、バイオマス

*パーマカルチャー農園

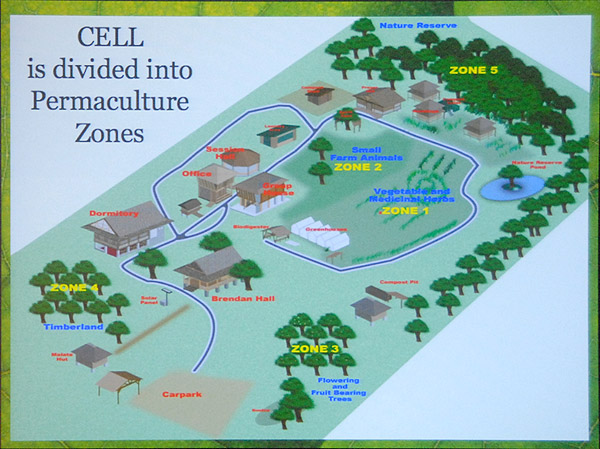

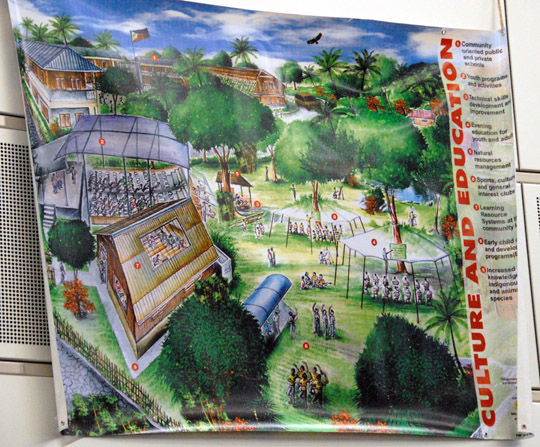

Pintig Cabiao Ecovillage (The Heartbeat of Nature in Cabiao)

ピンティグ カビアオ エコビレッジ

115 Kamuning Road, Quezon City Metro Manila 1103, Philippines

Phone: (632) 9201375 / 9200575

Fax: (632) 4112255

E-mail:doris@happyearth.info or clem@happyearth.info

http://www.happyearth.info/awards.php

位置: フィリピンの首都マニラから北に90kmのルソン島ヌエバエシハ州

設立: 建設は2008年第一四半期からはじまる予定。

面積: 4ヘクタール

人口: 12戸の居住スペースを予定

同エコビレッジは、パーマカルチャーの理念とデザインを取り入れ、環境と共生した持続可能なライフスタイル、バイオリージョンの保護、地産地消による自給自足的な生活を送りたい人が集まるコミュニティを形成することを目的に設立。サステナブルな暮らしへのシフトが貧困問題の軽減につながるということと、亜熱帯の豊かな生態系へのインパクトを軽減することが重要課題。建設費として、6ヶ月間の助成金、内部資金及び社会的開発事業からの資金提供を予定。

特徴

・ 作物の生産と植林。

・ 建築はエコロジカル且つ洪水や干ばつなどの状況に対応できるように工夫。(発展途上国やローカルな世界においても地球の気候変動によって起こる環境危機を乗り越えられるということを実証することが目的。)

・ 小規模の再生可能エネルギーサイトの構築。

・ フェアトレードコーヒーなどを通して住民に安定した生活を保証

・ インターネットをベースにビジネスを展開し長期的には地域通貨の導入も検討されている。

同エコビレッジは、下記3つの団体により設立される。

1. 環境NPO Happy Earth

持続可能な暮らし方を通して環境教育の普及を図る団体。グローバルエコビレッジネットワークオセアニア・アジア(GENOA)のフィリピンコーディネーターとして、居住と学習を兼ね備えたセンターを設立予定。

2.カボキッド(Cabiokid )財団

カビアオに5.5ヘクタールの開発地を保有し、そこでパーマカルチャーの理念に則った農園の開発を予定。パーマカルチャーの概念を教育、科学、技術や地域経済などの異なるフィールドに活用した事例研究も予定。

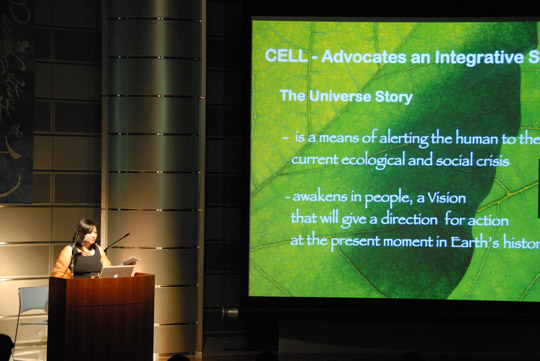

3.Center of Ecozoic Living and Learning

環境、社会問題の深刻化する中で、我々がとるべき行動を示唆するビジョン、地球や生命というものの新しい捉えかたを広め、精神的な支えとなるための活動を展開。

Crystal Waters

Crystal Waters Permaculture Village

65 Kikcoy Lane Conondale,Qld, 4552

Australia

Phone: +61 7 5494 4652

Fax: +61 7 5494 4653

http://www.ecologicalsolutions.com.au/crystalwaters

位置: オーストラリア東海岸、北東部クイーンズランド州

設立: 1988年

面積: 260ヘクタール

人口: 約200名(住戸数 83戸)

クリスタル・ウォーターズは世界で最初のパーマカルチャーの手法に基づいてできたエコビレッジである。

敷地は居住者の所有地だが、来訪者向けの宿泊施設、キャンプエリアに滞在することができ、パーマカルチャーを学びたい人のためのコースも開設されている。

1996年には国連より、「最も持続可能で環境負荷の少ないライフスタイルを実践している者」に贈られるWorld Habitat Award (ワールド・ハビタット・アワード)を受賞。

施設例

*建築のデザインの工夫で自然エネルギーを利用するパッシブソーラーハウスや圧縮した藁を利用したストロー・ベイル・ハウス等様々なエコハウスの実験がされている。

*ソーラー発電

*パーマカルチャー農園

*各家庭に雨水タンクが設置され再利用している世界で最初のパーマカルチャーエコビレッジ

Rainbow Valley Farm

588 Matakana Valley Road, R.D.5 Warkworth, New Zealand

TEL: +64 (0)9-422-7432

http://www.rainbowvalleyfarm.co.nz/

位置: ニュージーランド・北島北、マタカナ

設立: 1988年

面積: 21ha

人口: 2名

|

|

|

| photo: (c) Masayoshi Miyashita |

ジョー・ポラッシャーとトリッシュ・アレン夫妻により設立。ニュージーランド北島、オークランドからさらに北のマタカナにあります。パーマカルチャーの良いモデル農場。持続可能な生活を実践し、啓蒙している。WWOOFの農場の中でも、特に人気の高いファーム。セルフビルドのパッシブソーラーの家はすばらしく、農場全体も美しい。オープンデーやWWOOFを通じて、パーマカルチャーの教育・普及の活動もしている。

特徴

*パーマカルチャー・バイオダイナミック農法の実践モデル農場

*パーマカルチャーの啓蒙・普及活動

*セルフビルドのパッシブソーラーの草屋根エコハウス

*フローフォームや池による排水浄化システム

*NZの原生の植物・樹木の再生

*ユニークなコンポストトイレやチキンホットハウス

Otamatea Eco-Village

Oneriri Road RD2 Kaiwaka, New Zealand

TEL: +64 (0)9-431-2656

http://www.otamatea.org.nz

位置: ニュージーランド・北島北、カイワカ

設立: 1995年

面積: 102ha

人口: 15世帯(約30名)

|

|

| photo: (c) Masayoshi Miyashita |

1995年にリンとラインホルト夫妻を中心に始められた、パーマカルチャーでデザインされたエコビレッジ。オークランドから北へ高速で2時間程の所にある。設立から10年を過ぎ、農園やエコハウスも充実してきている。レインボーバレーファームやコアンガガーデンと一緒にオープンデーを設けたり、グリーン・マーケットを開いたりと地域の活動にも積極的なコミュニティ。

特徴

*パーマカルチャーでデザインされたエコビレッジ

*セルフビルドのエコ建築(草屋根やストローベイル・土壁など)

*電力を引かずに、風力や太陽光発電などのエネルギーを利用

*パーマカルチャーデザインコースやワークショップの定期開催

*NZの原生植物や樹木の再生

*WWOOFのホスト

L.A. Eco-Village

117 Bimini Place #221

Los Angeles, CA 90004 USA

Phone: 1-213-738-1254

Fax: 1-213-386-8873

http://www.laecovillage.org

位置: アメリカ ロサンジェルス

設立: 1993年

面積: 11エーカー

人口: 500名

<都市部における低所得者援助コミュニティー>

ロサンゼルスエコビレッジ(以下LAEV)は都市部における低所得者層の生活保護を目的として CRSP(Cooperative Resourcces and Services Project)の資金援助により設立される。

LAEVでは、環境負荷を少なくし、生活のクオリティーをあげ、社会的、経済的、エコ的なコミュニティー形成に努めている。13棟のアパートメントに164世帯が暮らし、20ほどの異なる民族が共生するその空間には、教会から自動車整備工場まで数々の施設が用意されている。 パーマカルチャーの考え方を取り入れた都市生活を目指し、コミュニティーワークへの参加、コミュニティーディナーでの食事など、住民は日々、学び、働き、知識を蓄え、エコビレッジの考え方を広めるべく生活している。

Ithaca

100 Rachel Carson way, Ithaca, NY 14850

Phone: 1-607-256-0000

http://www.ecovillage.ithaca.ny.us

位置: アメリカ ニューヨーク イサカ市西部

設立: 1997年

面積: 176エーカー

人口: 160名

<コーハウジングから成るエコビレッジ>

運営は非営利団体であるEcovillage INc.が行っている。現在建物の整備が終了している居住区は2つあり それぞれ30戸がcohousing(コーハウンジング)方式で、建設運営されている。基本的にはパーマカルチャーを基本にデザイン されており、10エーカーの農地や70エーカーに及び森林保護区などもある。

1990年からエコビレッジ建設が検討され、その後多くの会議や検討が行われ、デザインのプロセスを経た後 1995年に市の建設認可が下りて1996年より建築にはいる。1997年に最初の居住区(FROG)が完成し 2003年には2つ目の居住区(SONG)、2005年にはSONGのコミュニティハウスが完成。今後も居住区は拡大する予定。現在はパーマカルチャーのコースの開催やエコビレッジの建設の仕方などを教える教育事業に力を入れている。居住者の年齢層は0〜80歳。様々な州からの移住者が暮らす。

施設例

*住居は、基本的には2〜数家庭が入るタウンハウス形式の集合住宅が各クラスターに数戸建設される

*パッシブソーラー形式の住居。住宅の南面は採光のためにペアグラスを用いた大きな窓が設置されている

*自然素材や地域産材の利用

資料提供: 設楽清和(PCCJ)

EARTHAVEN

1025 Camp Elliott Rd., Black Mountain, NC 28711

828-669-3937

information@earthaven.org

http://www.earthaven.org/contact.php

位置: アメリカ、北カロライナ州の西部にあるアシュビルから東南に40分。

標高約610〜793メートル

設立: 1994年

面積: 1.295平方キロメートル

人口: 50人

住人はホリスティックで持続可能な文化を学び、実践することで人と地球を大事にしている。

辺りの植林された山々は3つの谷が合流していて、沢山の小川、泉・湧水、はんらん原、bottom land, steeper ridge slopesに恵まれている。

目標は人口が150人になること。2004年にはメンバーが60人に達し、そのうち50人が現地に住むようになった。パーマカルチャーデザインに基づいた住宅地、コンパクトなビジネスエリア、そして果樹園、庭や、湿地帯がある。

エコビレッジのほとんどはまだ建設中だ。現在は基盤となる設備として、道路、歩道、橋、キャンプエリア、池、人口湿地、新エネルギー電力システム、庭、大きな会議室、キッチン・ダイニング、住居施設と、家が建てられている。

コミュニティーは全員一致の決断方法や、協議会と委員制度を取り入れている。エコビレッジは土地の所有権を持っていて、住人がローンを組むことによって賄われた。そのローンは住人が宅地をコミュニティーから借りることによって払われている。

Earthavenでは、持続可能な環境システム、パーマカルチャーデザイン、洗練された簡素さ、正しい暮らし、そして健全な社交関係を大切にしている。その上、スピリチュアルに多様である。菜食主義者もいれば、何でも食べる人もいる。家畜を育てる人々もいる。

彼らは環境に優しい小規模な商売を営んでいる。売店とインターネットカフェ、パーマカルチャー用の苗床、太陽光システム導入の他、パーマカルチャーデザインや新しいエコビレッジの立ち上げについてのコンサルティングや講習を行っている。

施設例

*太陽光システム

*パーマカルチャー農園

Huehuecoyotl

APARTADO 111 TEPOZTLAN, MORELOS 62520, MEXICO

Tel伺onos: (739) 395-5077

giovanni@ecovillage.org

http://www.huehuecoyotl.net

位置: メキシコ モレロス州テポストラン

設立: 1982年

面積:

人口: 20人

Huehuecoyotlはモレロス(メキシコ)州のOcotitlan村に近いAjusco-Chichinautzin Biological Corridor(生態系保護区)内のTepozteco山脈に位置する意図的な(インテンショナル)コミュニティー、及びエコビレッジである。標高1829メートルの二つの生態系(エコシステム)、高い松とオークの森林と低い落葉性のジャングル、が合流する地点にあり、自然の豊かさに満ち溢れている。Huehueは1982年に各国の芸術家や社会運動家が集まり、「エコロジーは芸術」という哲学的概念を主張し創設された。Huehuecoyotlのメンバーは、彼らのエコビレッジが社会的、精神的、経済的、そして環境の面で持続可能な生活のモデルになることを望んでいる。コーポラティブハウジング、都会と田舎での農業やエコツーリズムなどを通して、持続可能な生活を推進している。(Ecovillage Network of Mexico and Mesoamericaと1998年からENAのメンバーである。)

環境保全への義務

HueHueの人々は様々な形で地球に順応し、主に環境負荷を抑える決意を示す。環境保全に向けて様々な取り組みをしている。後に地域の再利用センターに運ぶ無機物質(非有機的な物質)の分離、全ての有機廃物のコンポスト化、そして8ヶ月間に渡る乾期に向けて雨水を集め、溜め、ろ過し、分配して再利用している。これは雨水を近くの山の滝で集め、ろ過した後、重力で(ポンプを使わずに)各世帯に分配し、残りを敷地内で最も高い地点にある4000立方メートルの貯水タンクに溜めるシステムになっている。このシステムで集めた水は、庭や畑、家事、そして紫外線、またはオゾンフィルターを通して飲み水としても活用される。水のサイクルを完全なものにするために、家事などで使用済みの水を庭の木などガーデニングに使う。さらに、水洗式トイレを使用しないことで、水の削減と肥料作りに役立てている。

Huehuecoyotlは広大な庭を化学肥料や殺虫剤を使用せずに育てている。よって、全てのメンバーが豊富な緑と薬草を与えられている。その上、建物は全て近隣の自然素材を使い、建てる際には環境に優しい技術を用いている。材料は圧縮された土、穂軸、編み枝と漆喰(塗料)、わら、日干しれんがや石などを使う。それらに加え、念入りに窓や天窓の配置箇所を計画することによって、人工的な温度調節が不要となる。

コミュニティー経済

Huehuecoyotlメンバーはコーポラティブ方式で生活し、土地は20人のメンバーで共有し、各自分配された敷地に家を所有することで分譲集合住宅が成り立っている。それぞれ月々の家賃を払い、コモンスペース(共有スペース)はメンバーが主催するイベントやワークショップに使われている。収益はコミュニティー改善や拡大に使われる。

その内、El Teatroでは様々な文化的、社交的、芸術的イベントが行われ、エコビレッジ住民以外の人々も参加する。さらに、パーマカルチャー、エコビレッジ・デザイン、自然医学、新エネルギー、ダンス、演劇、リーダーシップや精神性についてのワークショップや講習会が行われている。

コミュニティーの精神性と祭り・行事

Huehuecoyotlでは、季節の移り変わりや、満月などの自然のサイクルを祝う。メキシコのスピリチュアル・リーダーの案内のもと、物や自然との精神的な繋がりを深める伝統的な儀式、祭式、なども行っている。国際的に有名なグループなどのコンサート活動が行われるときもある。これらは公開の行事であり、エコビレッジメンバーが近隣住民や同じ思想を持つ人々と親睦を深め、コミュニティーを広げる機会でもある。

新エネルギー

環境への付加を低減するにあたり、Huehuecoyotlが取る一つの手段は水力と太陽光による新エネルギーシステムの導入だ。1999年に建てられた家のデザインは、エネルギーと水の使用を能率的に削減していると考えられた。太陽光では一年分の電力を発電し、その熱を暖房にも取り入れている。太陽エネルギーで水を沸かし、400リットルタンクに溜められ、シャワーや家事に用いている。また、その熱をオーブンにも活用し、150度にも達するため、豆などを調理している。

国が供給する電力を利用できるにもかかわらず、Huehueはそれに頼らず、太陽光発電システムで12モジュール、75ワット、一時間に2から3キロワットの電力を一年中供給している。継続的に作られている電力は、蛍光灯から始め、省エネ家庭電気機器が必要とする電力を負担している。溜めた電力は4日間連続の曇り日にも持続する。

ABRA144 (Amazonian Bio-Regional Village)

位置: ブラジル、Manausの北144km

設立: 2001年

面積: 270ヘクタール

人口: 11人

|

|

| photo: Giovanni Ciarlo |

ABRAとは、Amazonian Bio-Regional Village、つまりアマゾンの地域生態系の中の村といった意味である。270ヘクタールに及ぶ土地の90%は手付かずの原生林であり、民間による保護地としてはこの地域で最も広大なものとなっている。ABRA144はアマゾン地域全体で実践できる持続可能な生活様式を学ぶことができるような、メ学習のためのコミュニティモを構築することを目指し、その基本理念はBioregionalism(生命地域主義)によっている。

現在は、11人のメンバーが環境教育、養蜂、自然建築、有機農業、地域生態学、エコツーリズムなどの活動に携わっている。住居や活動のためのワークショップ建設の費用はコミュニティによって支出され、それらはコミュニティの資産となる。また各メンバーの活動による収入の一部はコミュニティに寄付され、電力、道路、共用スペース、インターネットなどインフラの整備に当てられている。

エコビレッジ国際会議TOKYO 2006 レポートは

こちら

エコビレッジ国際会議TOKYO 2006

世界で広がる持続可能なライフスタイルモデル

2006年、日本で初めて本格的エコビレッジ国際会議が開かれます。

特定非営利活動法人ビーグッドカフェでは、来る 10 月 28 日(土)〜10 月 29日(日)に、特定非営利活動法人パーマカルチャー・センター・ジャパンの共催により東京ウィメンズプラザ及び代官山ボールルームにおいて「エコビレッジ国際会議 TOKYO2006」を開催いたします。

いまや、現代における、自然及び社会環境の悪化は目を覆うものがあります。 また、この 21世紀も前世紀と同様に悲惨な戦争や貧困の拡大が続いています。

いまや、現代における、自然及び社会環境の悪化は目を覆うものがあります。 また、この 21世紀も前世紀と同様に悲惨な戦争や貧困の拡大が続いています。

いま真に必要なことは、私達が自然や人々との関わりを再考し、ライフスタイルを変え、持続可能な社会に 向けての歩みを早めることでしょう。

一方、世界には「環境負荷を低くおさえ」、「人と人の繋がりを保ち」、「地域の伝統や文化を守っている」

たくさんの地域があります。これらは、エコビレッジと呼ばれている地域です。

この度、世界のエコビレッジの普及の中心的組織となっているグローバル・エコビレッジ・ネットワーク(GEN)の協力を得て、国際会議を開催する運びとなりました。

この国際会議では、海外から4人のゲストを招聘し、海外の実例、現状、可能性についてご講演いただきます。

また日本での関係する実例も紹介し、パネルディスカッションを通し、単に世界各地のエコビレッジに関する 報告と情報共有におわるのではなく、今世紀におけるエコビレッジの意義を共有し、エコビレッジづくりを 成功させるための条件を考え、日本に於けるエコビレッジ建設と運営の道筋を探り出していきます。

私達は、この国際会議の開催によって、エコビレッジに関する新たな連帯が生まれ、持続可能な社会への転換が少しでも前進することを願ってやみません 。

開催プログラム

◆2006年10月28日(土) 10:45-20:30 会場:東京ウィメンズプラザホール

「 世界のエコビレッジ – 軌跡と未来」 |

| 開場 |

10:30 |

| 持続循環型社会構築のためのエコビレッジの意義と可能性/糸長浩司 |

10:45〜11:55 |

| 世界のエコビレッジの可能性と G.E.N./マルチ・ミューラー |

12:10〜13:10 |

| ヒーリング・ワークショップ(TATSU) |

13:50〜14:15 |

| 豪州クリスタルウォーターズの実例/マックス・リンデガー |

14:25〜15:40 |

| 米国ロサンゼルス・アーバンエコビレッジの実例/ルイス・アーキン |

15:55〜17:10 |

| BIO-City とエコビレッジ/杉田博樹 |

17:20〜17:50 |

| 米国イサカの実例/リズ・ウォーカー |

18:00〜19:15 |

| 招聘ゲストによるディスカッション |

19:30〜20:30 |

|

◆2006年10月29日(日) 12:30-19:00 会場:代官山ボールルーム

「エコビレッジ ー日本の扉」 |

| 開場 |

12:00 |

| ドイツ・屋久島・深沢でのエコロジカルデザイン実例/岩村和夫 |

12:30〜13:15 |

| 日本の実例-1 里山のあるエコロジカル住宅地/相根昭典 |

13:15〜13:35 |

| 日本の実例-2 コレクティブハウスかんかん森/木村ひろ子 |

13:35〜13:55 |

| シンギングトゥゲザー・ワークショップ/古橋道代 |

14:10〜14:35 |

| インド・オーロビルの実例/マルチ・ミューラー |

14:50〜15:50 |

| 日本の実例-3 田園のエコ村プロジェクト小舟木/地球の芽 |

16:05〜16:25 |

| 日本の実例-4 エコライフ体験リゾート PICA山中湖/山田貴宏 |

16:25〜16:45 |

| 招聘ゲストによるディスカッション |

17:00〜19:00 |

開 催 概 要

【イベント名 】

エコビレッジ国際会議 TOKYO 2006

(英名) EcoVillage Conference Tokyo 2006

【開催日 / 会場】

10月28日 (土) 10:45〜20:30 講演 & パネルディスカッション (東京ウィメンズプラザホール)

10月29日 (日) 12:30〜19:00 講演 & パネルディスカッション (代官山ボールルーム)

【ゲスト】

マルチ・ミューラー(グローバル・エコビレッジ・ネットワーク〈GEN〉評議会員)

マックス・リンデガー(オーストラリア・クリスタルウォーターズ創設メンバー)

ルイス・アーキン(ロサンゼルスエコビレッジ創設者)

リズ・ウォーカー(イサカエコビレッジ創設者)

糸長浩司(日本大学生物資源科学部教授、パーマカルチャー・センター・ジャパン代表理事)

岩村和夫(建築家、武蔵工業大学環境情報学部教授)

杉田博樹 (BIO-City 編集長)

【参加料】

定員:10月28日(土)200名/10月29日(日)180名

ゲストプロフィール

|

マルチ・ミューラー (グローバルエコビレッジネットワーク《GEN》評議委員)

作家。写真家。元ソルボンヌ大学教授。環境問題研究家。社会活動家。国連 ECO SOC 代表。

現在、インドにあるエコビレッジ「オーロビル」とパリを行き来しながら、精力的に活動を続けている。 2005 年愛知万博では、「地球を愛する 100人」の一人として講演する。 著書に「Indigo Spirit for a Child-Friendly Planet」「What is a Tree?」等、多数。 |

|

マックス・リンデガー (グローバルエコビレッジネットワークオセアニア / アジア統括責任者)

世界最初のパーマカルチャーのエコビレッジとして「クリスタルウォーターズ」の創設にかかわるなど、 25年にわたり、パーマカルチャー、持続可能なシステムデザインを実現化してきた実績から、世界中で講演、 講義を行っている。 普段は妻とともにクリスタルウォーターズで暮らす。著書に「The Best of Permaculture」等。 |

|

ルイス・アーキン (ロサンゼルスエコビレッジ創設者)

カリフォルニア州立大学人類学専攻。ロサンゼルス保護観察所勤務を経て、1993 年にアーバンエコビレッジとして、ロサンゼルス・エコビレッジを設立。2006 年ジャッキー・ゴールドバーグ賞受賞。都市部における低所得者の為に持続可能な生活環境を提供するプロジェクトを展開中。 |

|

リズ・ウォーカー (イサカエコビレッジ創設者)

1990 年、環境問題、湾岸戦争反対、社会における女性の平等などを訴えるための全米横断プロジェクトリーダーをつとめる。その後、ニューヨーク近郊のイサカに、仲間とともにエコビレッジを建設する。 |

|

糸長浩司 (日本大学生物資源科学部教授 パーマカルチャー・センター・ ジャパン代表)

工学博士、一級建築士。九州大学工学部建築学科卒業

東京工業大学大学院社会開発工学専攻博士課程修了。専攻は環境建築学、都市農村計画、パーマカルチャー。 日本の農村地域での住民参画型むらづくりの実践的研究、世界のエコ建築、自然エネルギー、エコビレッジ運動研究。主な著書に、「2100 年未来の街への旅」( 共著、学習研究社 ) 「シリーズ地球環境建築 専門編 I / 地球環境デザインと継承」(編著、彰国社)等。 |

|

岩村和夫 (建築家、武蔵工業大学環境情報学部教授)

1971 年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1973 年同大学院修了後、仏政府給費留学生として渡仏。 中近東・ギリシャ、ドイツ等で建築・都市計画に携わる。1980 年岩村アトリエ設立。 1998年武蔵工業大学環境情報学部教授就任。主な著書に「環境建築論 ( 単著 )」等多数。 主な作品に「自邸—カッセル・エコロジー団地」「屋久島環境共生住宅」等多数。 |

|

杉田博樹 (BIO-City 編集長)

1949 年、東京生まれ。日本で唯一のエコロジカルデザインの総合誌『BIO-City』

( ビオシティ ) 編集長。同誌で世界のエコビレッジを紹介。サステナブルな社会をめざす編集方針は、毎号、日本でのエコビレッジのモデルを示している。桑沢デザイン研究所非常勤講師。 |

エコビレッジってなに?

|

エコビレッジとは、都会でも田舎でも、「お互いが支え合う社会づくり」と「環境に負荷の少ない暮らし方」を追い求める人が作るコミュニティのことです。

お互いが助け合うという社会構造が徐々に崩壊し、地球の急激な環境悪化を食い止めようということへの参加意識が、エコビレッジへの原動力へとなっています。人々がもう一度地球につながり、無限の未来を信じられる健康で幸せなライフスタイルを確保できるコミュニティの中で生きることができるように、エコビレッジは今や意識的に世界中で創られています。

1998年に、エコビレッジは国連の選ぶ持続可能なライフスタイルのすばらしいモデルとして 「100 Listing of Best Practice」(最もよい実践例の100のリスト)のひとつに初めて正式に名前が挙げられました。

<エコビレッジの特徴>

- 人間が生きるための基本的な要求を身近な範囲で満たす

- 環境に負荷の少ない自給自足的な暮らしを協同で

- 環境に優しい建築

- 自然エネルギーの利用

- 雨水や排水の循環再生で水を循環利用

- 地域通貨やコーポラティブ組合組織で、支え合う地域経済を実践

いま世界中に「エコビレッジ」が広がっています。 健康で環境負荷のない協同的な生活が、世界中の15,000カ所でエコビレッジ運動として始まっているのです!

|

Crystal Waters

Crystal Waters Permaculture Village

65 Kikcoy Lane Conondale,Qld, 4552

Australia

Phone: +61 7 5494 4652

Fax: +61 7 5494 4653

Crystal Waters

位置: オーストラリア東海岸、北東部クイーンズランド州

設立: 1988年

面積: 260ヘクタール

人口: 約200名(住戸数 83戸)

クリスタル・ウォーターズは世界で最初のパーマカルチャーの手法に基づいてできたエコビレッジである。

敷地は居住者の所有地だが、来訪者向けの宿泊施設、キャンプエリアに滞在することができ、パーマカルチャーを学びたい人のためのコースも開設されている。

1996年には国連より、「最も持続可能で環境負荷の少ないライフスタイルを実践している者」に贈られるWorld Habitat Award (ワールド・ハビタット・アワード)を受賞。

施設例

*建築のデザインの工夫で自然エネルギーを利用するパッシブソーラーハウスや圧縮した藁を利用したストロー・ベイル・ハウス等様々なエコハウスの実験がされている。

*ソーラー発電

*パーマカルチャー農園

*各家庭に雨水タンクが設置され再利用している世界で最初のパーマカルチャーエコビレッジ

Auroville

Aurelec,Auroville 605101

Tamil Nadu India

Aurovile

位置: インド南部 マドラスの南150km

設立: 1968年

面積: 2000ヘクタール

人口: 約1700名

<環境実験都市>

オーロビルは、人類一致団結の実現を目指し設立された国際的コミュニティーである。

インドの偉大なる思想家ヨギ、そして革命指導指導者オーロビンドの考えに共鳴した”マザー”と呼ばる一人のフランス人により提唱され建設が始まった。開拓者達により不毛の地は緑の大地へと姿を変え、現在300万本以上の木が植えられ、オーロビルは世界で最も大きな国際多文化コミュティーとなった。1968年に始まって以来、このコミュニティーの指針として次の事柄が述べられている。

(オーロビル憲章より一部抜粋)

- オーロビルは誰の物でもない、人類全体の物である。

- オーロビルは生活の進歩的実験場であり、終わりなき教育の場である。

施設例

*ソーラーパネル発電(11000枚もの反射板を使ったソーラーボール)

*風力エネルギー、バイオマス

*パーマカルチャー農園

L.A. Eco-Village

117 Bimini Place #221

Los Angeles, CA 90004 USA

Phone: 1-213-738-1254

Fax: 1-213-386-8873

L.A. Ecovillage

位置: アメリカ ロサンジェルス

設立: 1993年

面積: 11エーカー

人口: 500名

<都市部における低所得者援助コミュニティー>

ロサンゼルスエコビレッジ(以下LAEV)は都市部における低所得者層の生活保護を目的として CRSP(Cooperative Resourcces and Services Project)の資金援助により設立される。

LAEVでは、環境負荷を少なくし、生活のクオリティーをあげ、社会的、経済的、エコ的なコミュニティー形成に努めている。13棟のアパートメントに164世帯が暮らし、20ほどの異なる民族が共生するその空間には、教会から自動車整備工場まで数々の施設が用意されている。 パーマカルチャーの考え方を取り入れた都市生活を目指し、コミュニティーワークへの参加、コミュニティーディナーでの食事など、住民は日々、学び、働き、知識を蓄え、エコビレッジの考え方を広めるべく生活している。

Ithaca

100 Rachel Carson way, Ithaca, NY 14850

Phone: 1-607-256-0000

Ithaca

位置: アメリカ ニューヨーク イサカ市西部

設立: 1997年

面積: 176エーカー

人口: 160名

<コーハウジングから成るエコビレッジ>

運営は非営利団体であるEcovillage INc.が行っている。現在建物の整備が終了している居住区は2つあり それぞれ30戸がcohousing(コーハウンジング)方式で、建設運営されている。基本的にはパーマカルチャーを基本にデザイン されており、10エーカーの農地や70エーカーに及び森林保護区などもある。

1990年からエコビレッジ建設が検討され、その後多くの会議や検討が行われ、デザインのプロセスを経た後 1995年に市の建設認可が下りて1996年より建築にはいる。1997年に最初の居住区(FROG)が完成し 2003年には2つ目の居住区(SONG)、2005年にはSONGのコミュニティハウスが完成。今後も居住区は拡大する予定。現在はパーマカルチャーのコースの開催やエコビレッジの建設の仕方などを教える教育事業に力を入れている。居住者の年齢層は0〜80歳。様々な州からの移住者が暮らす。

施設例

*住居は、基本的には2〜数家庭が入るタウンハウス形式の集合住宅が各クラスターに数戸建設される

*パッシブソーラー形式の住居。住宅の南面は採光のためにペアグラスを用いた大きな窓が設置されている

*自然素材や地域産材の利用

資料提供: 設楽清和(PCCJ)

PCCJ2006年エコビレッジ・ウィーク

NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン

PCCJの活動10年を記念し、グローバル・エコビレッジ・ネットワーク(GEN)の関係者と、世界でのエコビレッジ建設と日本でのエコビレッジの展望や作り方について考える連続的な公開講演会、デザインミーティング、WSを、日本各地で開催致します。

★ 神戸エコビレッジシンポジウム

11月2日(木)18時30分〜21時 |

共催:NPO法人自然主義

協力:PCCJ、CS神戸

会場:兵庫県民会館10F

定員:150人

参加費:前売券1,800円、当日券2,000円、逐次通訳

ゲスト:マックス、リズ、設楽清和(PCCJ事務局長)

申し込み先:天然主義/FAX 078-976-3393, E-mail evs@tennensyugi.org

★ 京都エコビレッジシンポジウム

11月3日(金) 13時半〜16時半 |

共催:アミタ株式会社持続可能経済研究所

後援:地球の芽

会場:京都市勧業館(みやこめっせ)

定員:130名

参加費:参加費2,000円、逐次通訳

ゲスト:マックス、リズ、設楽清和、アミタ(株)持続可能経済研究所、糸長浩司(PCCJ代表理事)

申し込み先:PCCJ/FAX 0426-89-2224, E-mail info@pccj.net

★ 森のがっこうとエコビレッジシンポジウム

11月4日(土) 14時〜16時半 |

共催:シンポジウム実行委員会(PCCJ,帆柱ケーブル(株))

後援:響みどりの会、PCQN

会場:北九州市環境ミュージアム

定員:100名

参加費:500円、逐次通訳

ゲスト:マックス・リンデガー、リズ・ウォーカー、糸長浩司

申し込み先:FAXで申し込み。帆柱ケーブル株式会社/TEL 093-671-4761, FAX 093-681-0483http://www.hobashira-cable.co.jp/

★ エコビレッジ・デザイン・ミーティング藤野

11月5日(日) 13時〜18時半 |

協賛:アミタ株式会社、愛植物設計(株)

会場:神奈川県藤野町篠原の里( http://www.ops.dti.ne.jp/~shinoba/)

定員:50名

参加費:PCCJ会員3,000円 その他5,000円(エコビレッジの作り方WSを含む、逐次通訳)

ゲスト:マックス・リンデガー、リズ・ウォーカー、設楽清和、糸長浩司、山田貴弘(建築家)

申し込み先:NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン/TEL 0426-89-2088, FAX 0426-89-2224, E-mail info@pccj.net

エコビレッジ国際会議TOKYO 2006 開催概要はこちら

|

エコビレッジ国際会議TOKYO 2006

世界で広がる持続可能なライフスタイルモデル

2006年10月28(土)・29(日)、ついに日本で第1回エコビレッジ国際会議が開催されました。前売りチケットは完売。会場では休憩時間も参加者同士の話が弾み、主催側にも皆さんの関心の高さがひしひしと伝わってきました。

今回は日本で初めての国際会議。講演者として海外から4人のスペシャルゲストが駆けつけてくれました。

それぞれ特徴的な取り組みを続けるマルチ・ミューラーさん、マックス・リンデガーさん、ルイス・アーキンさん、リズ・ウォーカーさんの4人。そして日本で活動を続ける7組を加えた講演。

各団体の取り組みに、会場は大いに盛り上がりました。

以下に2日間の講演の概要を紹介!

→ ゲストプロフィール詳細

→ Ecovillage Conference Tokyo 2006 English Report

(PDF file)

|

エコビレッジ国際会議2006 レポート

ゲストプロフィール

■マルチ・ミューラーさん

グローバルエコビレッジネットワーク《GEN》評議委員 |

作家。写真家。元ソルボンヌ大学教授。環境問題研究家。社会活動家。国連 ECO SOC 代表。

作家。写真家。元ソルボンヌ大学教授。環境問題研究家。社会活動家。国連 ECO SOC 代表。

現在、インドにあるエコビレッジ「オーロビル」とパリを行き来しながら、精力的に活動を続けている。

■マックス・リンデガーさん

グローバルエコビレッジネットワークオセアニア / アジア統括責任者 |

世界最初のパーマカルチャーのエコビレッジとして「クリスタルウォーターズ」の創設にかかわるなど、25年にわたり、パーマカルチャー、持続可能なシステムデザインを実現化してきた実績から、世界中で講演、講義を行っている。

世界最初のパーマカルチャーのエコビレッジとして「クリスタルウォーターズ」の創設にかかわるなど、25年にわたり、パーマカルチャー、持続可能なシステムデザインを実現化してきた実績から、世界中で講演、講義を行っている。

■ルイス・アーキンさん

ロサンゼルスエコビレッジ創設者 |

カリフォルニア州立大学人類学専攻。ロサンゼルス保護観察所勤務を経て、1993 年にアーバンエコビレッジとして、ロサンゼルス・エコビレッジを設立。

カリフォルニア州立大学人類学専攻。ロサンゼルス保護観察所勤務を経て、1993 年にアーバンエコビレッジとして、ロサンゼルス・エコビレッジを設立。

2006 年ジャッキー・ゴールドバーグ賞受賞。都市部における低所得者の為に持続可能な生活環境を提供するプロジェクトを展開中。

1990 年、環境問題、湾岸戦争反対、社会における女性の平等などを訴えるための全米横断プロジェクトリーダーをつとめる。

1990 年、環境問題、湾岸戦争反対、社会における女性の平等などを訴えるための全米横断プロジェクトリーダーをつとめる。

その後、ニューヨーク近郊のイサカに、仲間とともにエコビレッジを建設する。

■糸長浩司さん

日本大学生物資源科学部教授 パーマカルチャー・センター・ ジャパン代表 |

工学博士、一級建築士。九州大学工学部建築学科卒業

工学博士、一級建築士。九州大学工学部建築学科卒業

東京工業大学大学院社会開発工学専攻博士課程修了。専攻は環境建築学、都市農村計画、パーマカルチャー。

日本の農村地域での住民参画型むらづくりの実践的研究、世界のエコ建築、自然エネルギー、エコビレッジ運動研究。

■岩村和夫さん

建築家、武蔵工業大学環境情報学部教授 |

1971 年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1973 年同大学院修了後、仏政府給費留学生として渡仏。中近東・ギリシャ、ドイツ等で建築・都市計画に携わる。

1971 年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1973 年同大学院修了後、仏政府給費留学生として渡仏。中近東・ギリシャ、ドイツ等で建築・都市計画に携わる。

1980 年岩村アトリエ設立。1998年武蔵工業大学環境情報学部教授就任。

1949年、東京生まれ。日本で唯一のエコロジカルデザインの総合誌『BIO-City』( ビオシティ )編集長。

1949年、東京生まれ。日本で唯一のエコロジカルデザインの総合誌『BIO-City』( ビオシティ )編集長。

同誌で世界のエコビレッジを紹介。サステナブルな社会をめざす編集方針は、毎号、日本でのエコビレッジのモデルを示している。桑沢デザイン研究所非常勤講師。

世界15,000カ所に広がる持続可能な暮らし方「エコビレッジ」

<エコビレッジの事例紹介・参考資料>

エコビレッジには定まった「形」はありません。先進国/途上国、都市部/農村部を問わず、それぞれの状況にあったスタイルがさまざまな方法で展開されています。

世界のエコビレッジ紹介(2007年)

世界のエコビレッジ紹介(2007年)

日本のエコビレッジ紹介(2007年)

日本のエコビレッジ紹介(2007年)

サステナブル・リビングとその事例(2007年)

サステナブル・リビングとその事例(2007年)

エコビレッジと重なる概念をもつ、コーポラティブ/コレクティブハウス、コハウジングについて紹介しています

月刊ソトコトにてコラム「エコビレッジ探検」を連載しました!(2009〜2010年)

ロハスピープルのための快適生活マガジン、月刊「ソトコト」でエコビレッジ国際会議TOKYO事務局による連載コラムが掲載されました。過去の国際会議で取り上げた特徴的なエコビレッジを様々な角度からご紹介しています。ぜひご覧ください。

<紹介事例>

エコロジー団地「池田の森」(静岡)/ 学びの場「CAT」(英国)/ 老若男女が混ざって暮らす「ゴジカラ村」(名古屋)/ 未来都市「アルコサンティ」(米国)/ 懐かしい新しさ「里山長屋暮らし」(神奈川)/ 低炭素コミュニティ「ビレッジホームズ」(米国)/ カフェから始まった「AManTO」(大阪)

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

デンマークのエコビレッジ紹介(2009〜2010年)

第4回エコビレッジ国際会議TOKYOに「参加者による自主プログラム枠」で登壇された新谷舞子さんより、デンマークのエコビレッジ情報をご提供いただきました。論文研究のため、実際に現地に足を運んで住民たちと対話しながらまとめあげた、興味深いレポートになっています。ぜひご覧ください。

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

詳しい情報はこちらもご覧ください。

「グローバル・エコビレッジ・ネットワーク <G.E.N.>」

「グローバル・エコビレッジ・ネットワーク <G.E.N.>」

http://gen.ecovillage.org

green.tv japanインタビュー映像(2007年)

green.tv japanインタビュー映像(2007年)

http://japangreen.tv

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

1957年東京生まれ。地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平和などの様々なNGO活動に関わる。現在、立教大学大学院、和光大学大学院、大東文化大学の非常勤講師。

1957年東京生まれ。地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平和などの様々なNGO活動に関わる。現在、立教大学大学院、和光大学大学院、大東文化大学の非常勤講師。 東急百貨店、東急総合研究所、ザ・ボディショップ、イースクエア等を経て2006年に独立。東急総合研究所では環境問題と消費生活、情報化社会などをテーマに研究を行い社員環境教育ツール「百貨店人のためのエコロジーハンドブック」の企画・制作を手がけ、業界初の試みとして注目を集めた。論文「環境問題と消費生活」で経済企画庁長官賞を受賞。

東急百貨店、東急総合研究所、ザ・ボディショップ、イースクエア等を経て2006年に独立。東急総合研究所では環境問題と消費生活、情報化社会などをテーマに研究を行い社員環境教育ツール「百貨店人のためのエコロジーハンドブック」の企画・制作を手がけ、業界初の試みとして注目を集めた。論文「環境問題と消費生活」で経済企画庁長官賞を受賞。

いまや、現代における、自然及び社会環境の悪化は目を覆うものがあります。 また、この 21世紀も前世紀と同様に悲惨な戦争や貧困の拡大が続いています。

いまや、現代における、自然及び社会環境の悪化は目を覆うものがあります。 また、この 21世紀も前世紀と同様に悲惨な戦争や貧困の拡大が続いています。