『七夕特集 目指せ 環境ニッポン!』

〜2025年私達の暮らし〜

DATE : 2006年07月07日(金)

いつ日本は環境先進国になれるのでしょうか?

二酸化炭素の削減やゴミを減らすことは簡単ではありません。

でも、将来の社会プランが明確になれば、みんなの心意気も変わってくるというもの。 七夕の夜、みなさんと一緒に「環境先進国への道」を考えてみました。

ビーグッドTALK-1

『2025年、2050年のストップ温暖化シナリオ』

ゲスト:塚原沙智子さん(環境省)、宮下真穂さん(みずほ情報総研)、薗田綾子さん(株式会社クレアン代表取締役)

氷河の後退、海面上昇、砂漠化、珊瑚の白化現象……。この地球上で温暖化によるひずみがどんどん生まれています。しかも、これは自然環境だけの問題ではなく、貿易摩擦、社会的インフラへの影響、途上国の貧困拡大、難民の増加など、深刻な社会問題にもつながっているのです。

では今、日本では、温暖化に対して、どのような対策が考えられているのでしょうか?塚原さんと宮下さんにお話を伺いました。

「環境省では“バックキャスティング”を行っています」と塚原さん。「“バックキャスティング”とは、将来から現在を振り返り、「どの程度の気温上昇なら大丈夫か?」「どれぐらいの二酸化炭素の量なら大丈夫か?」を考察する方法です。“2050年脱温暖化プロジェクト”とし、都市、交通、ITの専門家など、12の大学、4つの研究機関、50名程度の研究者を巻き込んで始めています」。

スケールの大きいプロジェクトに期待がかかりますが、「研究面だけでは難しく、政府側の制度、産業界技術、身近な行動など、たゆまぬ努力が必要」というのが実情のようです。 「言の葉さらさら2025」プロジェクトの代表を務める薗田さんにもご登場いただきました。「温暖化をはじめ、環境問題、社会問題など不安な要素がいっぱいありますが、みなさんの明るい社会のイメージをたくさん集めて、それを2025年のビジョンにしていきたい」。

「言の葉さらさら2025」

[ ゲスト ]

|

ペオ・エクベリさん

環境コンサルタント

|

|

土居 健太郎さん

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 国民生活対策室長

|

|

井手迫 義和さん

気象予報士、環境ナビゲーター

|

|

薗田 綾子さん

株式会社クレアン 代表取締役

|

|

塚原 沙智子さん

環境省 地球環境局 研究調査室

|

|

宮下 真穂さん

みずほ情報総研株式会社 環境・資源エネルギー部

|

|

國田 かおるさん

NPOローハスクラブ

|

|

長谷部 健さん

NPO法人グリーンバード代表

|

ビーグッドTALK-2 『ロハス都市構想』

ゲスト:國田かおるさん(NPOローハスクラブ主席研究員)、長谷部健さん(NPO法人グリーンバード代表)

渋谷生まれ渋谷育ちの長谷部さん。「昔から、出身地の話になると、『いいなぁ』ってよく言われました。これって、実は、渋谷がそれだけ注目されているってことだと思うんですよ。“渋谷”が変われば、“東京”も変わるかもしれないし、“日本”もかわるかもしれないし、“世界”も変わるかもしれない。渋谷からアクションを起こせば、個人のライフスタイルを変えることができるんじゃないかと考えているんです」。

渋谷生まれ渋谷育ちの長谷部さん。「昔から、出身地の話になると、『いいなぁ』ってよく言われました。これって、実は、渋谷がそれだけ注目されているってことだと思うんですよ。“渋谷”が変われば、“東京”も変わるかもしれないし、“日本”もかわるかもしれないし、“世界”も変わるかもしれない。渋谷からアクションを起こせば、個人のライフスタイルを変えることができるんじゃないかと考えているんです」。

「現在、まだ構想を練っている状態なんですが、行政と企業に、できることを10件ずつ提案しています。たとえば、屋上緑化やソーラーパネルを利用すれば国から補助金を出してもらったり、天ぷら油でバスを走らせてもらったり……」。

“渋谷をロハスにーー”。なんだか、どでかいムーブメントが巻き起こるような気がします。

浴衣ショウ

モデルを一般公募し、竹久夢二の絵画に出てくる模様を再現した浴衣で浴衣ショウを行いました。日本の暑い夏も、たまには涼しげな浴衣姿で過ごすのもいいですね。

ビーグッドTALK-3 『環境先進国の目指し方』

ゲスト:ぺオ・エクベリさん(環境コンサルタント)、土居健太郎さん(環境省)、井出迫義和さん(気象予報士)

スウェーデン出身のぺオさんに、スウェーデンのエコ事情について聞きました。「スウェーデンではバイオガス(生ゴミからでるガス)で車が走り、バイオガスはガソリンスタンドで売っています。ガソリンより安いし、駐車場もタダになる。新車の15%はバイオガスを使っています」。

スウェーデンでは1人が1ヶ月に出すゴミの量は、なんとサッカーボール1個分、およそ4キロなのだとか。さすが、“環境先進国”です。一方、日本人1人が1ヶ月に出すゴミの量は27キロと約7倍。その差に愕然としました。

けれども、「日本には、スウェーデン以上に可能性がある」とぺオさんは言います。「日本人の環境に対する意識は強い。スーパーでビニール袋を断ったり、お弁当を買っても割り箸を断ったりしているでしょう。あれはすごいですよね。日本には、ただビジョンがないだけ。ちゃんと引っばってくれる力がないと、どんなに意識が高くても前には進みません」。

けれども、「日本には、スウェーデン以上に可能性がある」とぺオさんは言います。「日本人の環境に対する意識は強い。スーパーでビニール袋を断ったり、お弁当を買っても割り箸を断ったりしているでしょう。あれはすごいですよね。日本には、ただビジョンがないだけ。ちゃんと引っばってくれる力がないと、どんなに意識が高くても前には進みません」。

日本の環境は、悪くなることはあっても、良くなることなんてないんじゃないかと、ずっと悲観的だったわたし。でも最近、“MYお箸”や“MY水筒”を持っている若い人たちが増えた、という新聞記事を読んで、ちょっと、心が小躍りしました。ぺオ・エクベリさんの「日本にはスウェーデンよりも可能性がある」という言葉が忘れられません。また、環境省の土井さんが、「綿密に計画を立てて、できないとすぐに諦めるのではなく、想像力を働かせて、まず何かを始めることが大事」とおっしゃっていましたが、ごもっともです。

持続可能な社会を目指して、できることから始めませんか?

”SUGIZO Spiritual Acoustic” ”SUGIZO Spiritual Acoustic”

去年よりSUGIZOが始めたアコースティックセット。宇宙的で光に満ちた広がりをもつ、次なる次元に昇天するかのようなスピリチュアル・サウンド。今回は盟友Charlieとのデュオ形式で登場。

愛娘が生まれてから、環境問題に興味をもち、環境問題のイベントにも多数出演しているSUGIZOさん。ギターとバイオリンが奏でる幻想的なメロディーが会場内をふんわり包みました。聞き終えた後も、なんとも言えない余韻が残る、カッコ気持ちいい旋律でした。

|

■スケジュール 2006年7月7日(金) 18:30-21:30

| 18:40-19:05 |

ビーグッドTALK-1(2025年、2050年の脱温暖化のシナリオ) |

| 19:05-19:30 |

ビーグッドTALK-2(ロハス都市構想) |

| 19:30-19:45 |

浴衣ショウ |

| 20:10-20:40 |

LIVE |

| 20:40-21:20 |

ビーグッドTALK-3(環境先進国の目指し方) |

■会場 代官山Ball Room

東急東横線代官山駅より徒歩1分

JR/日比谷線 恵比寿駅より徒歩8分

渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSEビル

代官山Ball Roomへのアクセス

※お車でのご来場はご遠慮ください

■料金(出入り再入場可)

一般1,500円(または1,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,000円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

*浴衣での入場者は入場料500円オフ。

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙 制作:カナシロリエ VJ:TOOWA2 DJ:TeL

主催:BeGood Cafe

共催:言の葉さらさらプロジェクト

特別協力:株式会社クレアン

衣装協力:株式会社イフスタジオ、国際文化学園

協力:ASADA(Airlab)

後援:環境省

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

■ペオ・エクベリさん

OneWorld代表、環境コンサルタント |

1968年スウェーデン・マルメ(MALMO)市生まれ。NGO平和・環境団体のリーダー、ジャーナリストを経て、1997年OneWorld(ワンワールド)国際環境ビジネスネットワークを設立。日本全国でサステナビリティのための環境教育の講演会、環境コラム執筆、テレビやラジオ出演(J-WAVEと東京FMのエコロジー・ロハス番組に4年間レギュラー)また、国際プロジェクト「シティ・エコヴィレッジ東京」の共同代表。 20年間の環境保護活動の経験。在日15年目。

■土居健太郎さん

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課国民生活対策室長 |

65年札幌市生まれ、90年北海道大学工学部大学院修了・厚生省入省、03年10月より現職(環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室)

長崎県大村市生まれ。筑波大学大学院環境科学研究科修了。日本テレビ等で気象キャスターを担当後、03年、気象環境センター設立。出前授業、講演、ラジオ日本の番組等で地球温暖化防止啓発活動を推進中。

兵庫県西宮市生まれ。広告代理店、リクルート勤務を経て1988年に株式会社クレアンを設立。企業と市民をつなぐコミュニケーションを進め、現在は環境報告書やサステナビリティレポートの作成を45社より受託している。小池環境大臣の懇談会「環境ビジネスウィメン」のメンバーにも選ばれる。現在、言の葉さらさらプロジェクトの実行委員長およびGRI日本フォーラムの事務局長も務める。

05年4月環境省入省。地球環境局研究調査室所属。50年後の将来を見据えた温暖化対策の科学的研究プロジェクト、「低炭素社会に向けた脱温暖化2050プロジェクト」を担当。

■宮下真穂さん

みずほ情報総研株式会社 環境・資源エネルギー部 地球環境室 コンサルタント |

東京工業大学大学院社会工学専攻修了後、株式会社富士総合研究所(現:みずほ情報総研株式会社)入社。「低炭素社会に向けた脱温暖化2050プロジェクト」など、地球温暖化問題に関する調査研究に携わっている。

慶應義塾大学法学部卒業後、エネルギー会社入社。その後、京都大学院地球学舎にて環境政策を学ぶ。2004年松下政経塾入塾。環境と経済の両立をテーマにLOHAS、ECO、ソーシャルベンチャーといったテーマで講演、執筆多数。

1972年、東京都渋谷区神宮前生まれ。学生時代はオージーボール日本代表として活躍。大学卒業後、株式会社博報堂に入社。2002年10月に退社し、2003年1月にNPO法人「green bird」設立。原宿・表参道を中心にゴミのポイ捨て問題に関するプロモーション活動を開始する。同年4月の渋谷区議会議員選挙でトップ当選を果たし渋谷区議に。「春の小川プレーパーク」「シブヤミライプロジェクト」「マイケル・ジョーダン・メモリアルコート」、「シブヤ大学」の設立など、数々のプロジェクトを実現している。

『マクロビオティック』

マクロな視点と世界の行方

マクロビオティック料理教室も初開催!

DATE : 2006年06月18日(日)

久司道夫氏との共著も多く米国でマクロの第一人者と言われるアレックス・ジャックさんを、今回特別招聘しました。遺伝子組み換え作物、狂牛病、アレルギー疾患など、私達は人類史上でも深刻な食と文化の危機に囲まれています。

それらの解決法として、マクロビオティックの現状と可能性、また九星気学から読み解く地球と人類の行方など、たくさんお話しいただきます。この機会をお見逃しなく。

* 九星気学:生命のエネルギーの動きを深めるために、天体の動きから個人や社会、歴史のサイクルを知る伝統的に体系化されたシステム。

マクロビオティックってなに?

語源はギリシャ語の「マクロ」=大きい、「ビオ」=生命、「ティック」=方法、から成り立っています。

大きな宇宙や自然など生命のあり方に則した生き方という意味で、桜沢如一氏により体系化されました。

動物性のものをなるべく控え、精製・精白していない穀物を主食に、旬の新鮮な野菜、豆類、海草などをバランスよく摂取する食事をすることによって、心身ともに充実した生き方ができるという考え方です。

[ ゲスト ]

|

アレックス・ジャックさん

マクロビオティック啓蒙家、米国在住

|

|

美上みつ子さん

マクロビオティック料理研究家

|

ビーグッドTALK-1 『変化の原則』

ゲスト:アレックス・ジャックさん(通訳:美上みつ子さん)

「健康」と「平和」な世界を探求し続けるアレックスさんの原点は、実は、日本にあります。1945年、日本に原爆が投下された1週間後に生まれたアレックスさんは、平和運動家の父親に連れられ、11歳の時に日本を訪れました。当時、被災し、病院で治療を受けていた自分と同じ年代の子供たちを目の当たりにして、健康で平和な生活について深く考えるようになったそうです。

昨今、アメリカでは、肉中心の食事から大豆や米など穀物を中心にした食事へと劇的に変わっているというお話をしていただきました。「アメリカでは『食のピラミッド』というガイドラインが作られていますが、私が幼少の頃は、肉や乳製品がメインでした。しかし、5年ほど前から穀物を中心としたピラミッドへと変化し、自然食はレストランやカフェだけではなく、学校や病院、老人ホームでも取り入れられています。また、NASAでは玄米が主食になっているほどです。ジャンクフードの代名詞のようなマクドナルドでさえも、今年の春からオーガニックのコーヒーを出すようになるなど、大きな変貌を遂げています」。

ビーグッドTALK-2 『変化のサイクル』

エネルギーには「木、火、土、鉄、水」と5段階あり、これらを総称して『陰陽五行』といいます。その木と鉄のエネルギーを2つにわけ、土のエネルギーを3つにわけて生まれたのが『九星気学』。アレックスさんには、この9つのエネルギーが個人の資質や行動タイプにどのように影響するかを、読み解いていただきました。

ビーグッドTALK-3 『変化の種』

鳥インフルエンザや狂牛病、天災など、私たちはそういった危機にさらされています。こういった問題から身を守るためにはどうすればよいのでしょうか? 「オーガニック農業をもっと盛んにし、穀物を中心にした食事を摂ることです。また、人工のものではなく、自然のものを利用する。たとえば、風力や水力など自然のエネルギーを開発する必要があるのです」とアレックスさん。「自分で種をまいて、自分の食べるものを作らなければ、安全を完全に確保することは不可能です。とくに、在来種といった古代から今までずっと生き延びてきた種は、非常に強いエネルギーが含まれています。こういったエネルギーのあるものを食べると、健康になるだけではなく、目には見えない五感が働き、災害などから身を守れるようになります」。< 「環境が健康でないと、自分が健康になることはできません」というアレックスさんの言葉に、思わず大きくうなずきました。そういった当たり前のことを、自分も含め、多くの人たちが、日頃忘れがちなのではないでしょうか。

“食べること”は”どう生きるか”につながっている。自分の生き方をじっくり考えさせられたTALKでした。

SMILEワークショップ

マクロビオティック料理教室 ゲスト:美上みつ子さん

BeGood Cafeでは初の試みとなったお料理教室。参加者からアシスタントを募り、美上さんには「コーンライス」「プロバンス風レンズ豆のスープ」「ハムスのトルティーア」「ビーンズと野菜の豆腐マヨネーズ和え」の4品を作っていただきました。アシスタントの方が、木ベラでお鍋の具をかき混ぜたあと、木ベラをトントンとお鍋に当てて、ついた材料を落とそうとすると、「いらない波動が出てしまうから、不要な音は立てないようにしましょうね」とおっしゃっていたのが印象的でした。また、粒を取り除いたとうもろこしは、捨ててしまうのではなく、スープのダシなどとして使うという発想にも驚き。

マクロビオティックは身体にいいだけではなく、食材を無駄にしない、体にも地球にも優しいお料理なんですね。

ワールドレポート

森田玄さん

日本ではなかなか報道されないアメリカの最新ニュースをお伝えしていただきました。

今回のテーマは「マスコミによる情報操作」。

NPOインフォメーション

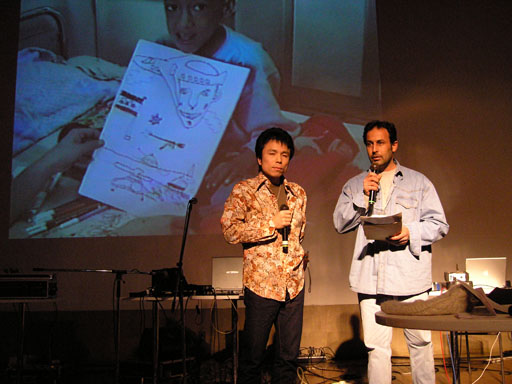

チベット難民子弟の教育・医療の支援を目的に設立されたチベットサポートグループ「KIKU」。

ヒマラヤを越えて亡命するチベット難民の子供たちを追った短編ドキュメンタリー映画『ヒマラヤを越える子供たち』の紹介など。

Speak Out!

みまにやさん

服飾関係の仕事をしながら、詩人として独特の世界を創り出しているみまにやさん。

“地球という星に感謝しよう”という想いをこめて、『Thanks』というステキな詩をよんでいただきました。

<マクロ・マーケット>

マクロビオティック食材や調味料、パンやおはぎ、書籍などマーケットを開催しました。

”bobin(from bobin and the mantra)” ”bobin(from bobin and the mantra)”

ヒマラヤの風を運び、ネパールの魂と世界の平和を歌う若きシンガーソングライター。

アジアのボブディランの呼び声高い歌唱と表現力と共に、ワールドミュージックバンド:mantraを率いての活動も行う。

ネパール出身のbobinさんによる歌とギター。ダライ・ラマを”ラマちゃん”と呼んで敬愛するbobinさんの歌は、優しくて、温かくて、心に響く。会場内の空気がぎゅっとひとつになりました。

|

■スケジュール 2006年6月18日(日) 14:00-20:00

| 14:20-14:30 |

SPEAK OUT! |

| 14:30-14:45 |

NPOインフォメーション |

| 14:45-15:45 |

マクロビオティック料理教室 |

| 16:00-16:30 |

LIVE |

| 16:45-19:50 |

ビーグッドTALK-1〜3 |

■会場 代官山Ball Room

東急東横線代官山駅より徒歩1分

JR/日比谷線 恵比寿駅より徒歩8分

渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSEビル

代官山Ball Roomへのアクセス

※お車でのご来場はご遠慮ください

■料金(出入り再入場可)

一般1,800円(または1,300円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,300円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙 制作:カナシロリエ VJ:TOOWA2 DJ:TeL ATSUSHI

主催:BeGood Cafe

協力:ASADA(Airlab)

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

■アレックス・ジャックさん

マクロビオティック啓蒙家、米国在住 |

久司道夫氏との共著も多く、米国マクロの第一人者。過去25年間の講演、書籍、個人カウンセリングを通じて多くの個人や家族に健康と幸せを与えてきた。

過去、ベトナム戦線でのレポーター、イーストウェストジャーナル編集長、クシインスティテュートインターナショナルの総支配人、ワンピースフルワールドのディレクターなどとして活躍。

現在、米国NPOプラネタリーヘルス代表、米と主要食物を遺伝子組み換えから守るアンバーウェイブネットワークのスポンサーとして世界中を飛び回る。

<著書>

『ガンを防ぐ食事法』、『マクロビオティック健康法』、(久司道夫共著)、『マクロビオティック料理法(アベリーヌ・クシ共著)、『モーツァルトの影響』(ドン・キャンベル共著)。ハムレット生誕400年記念新書をはじめとする数々の本を世に送り出している。

日本「クシ・マクロビオティッククッキング」講師、オランダ「クシ・インスティテュート」レベル3修了。1998年から2002年までボストンのクシハウスに滞在。その間大学に在籍しながら欧米のマクロビオティックを学ぶ。帰国後代々木上原にてマクロビオティックの料理教室KIIXを主宰。大阪マクロビオティックレストラン”ママンテラス”顧問。品川クイーンズ伊勢丹内”リトルママン”運営協力。愛知万博自然食レストランBeGood Cafe運営協力、リンナイ料理教室講師。

テレビ東京”驚異の玄米食”出演、日本CI協会師範科ゲスト講師。イーウーマンサーベイキャスター(2005年キャスターオブザイヤー受賞)

<著書>

『玄米レシピー、スープレシピー』(ママンテラス)、『マクロビオティックハンドブック』(BeGood Cafe)、『体の中からきれいになるマクロビオティック』(池田書店)

世界15,000カ所に広がる持続可能な暮らし方「エコビレッジ」

<エコビレッジの事例紹介・参考資料>

エコビレッジには定まった「形」はありません。先進国/途上国、都市部/農村部を問わず、それぞれの状況にあったスタイルがさまざまな方法で展開されています。

世界のエコビレッジ紹介(2007年)

世界のエコビレッジ紹介(2007年)

日本のエコビレッジ紹介(2007年)

日本のエコビレッジ紹介(2007年)

サステナブル・リビングとその事例(2007年)

サステナブル・リビングとその事例(2007年)

エコビレッジと重なる概念をもつ、コーポラティブ/コレクティブハウス、コハウジングについて紹介しています

月刊ソトコトにてコラム「エコビレッジ探検」を連載しました!(2009〜2010年)

ロハスピープルのための快適生活マガジン、月刊「ソトコト」でエコビレッジ国際会議TOKYO事務局による連載コラムが掲載されました。過去の国際会議で取り上げた特徴的なエコビレッジを様々な角度からご紹介しています。ぜひご覧ください。

<紹介事例>

エコロジー団地「池田の森」(静岡)/ 学びの場「CAT」(英国)/ 老若男女が混ざって暮らす「ゴジカラ村」(名古屋)/ 未来都市「アルコサンティ」(米国)/ 懐かしい新しさ「里山長屋暮らし」(神奈川)/ 低炭素コミュニティ「ビレッジホームズ」(米国)/ カフェから始まった「AManTO」(大阪)

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

デンマークのエコビレッジ紹介(2009〜2010年)

第4回エコビレッジ国際会議TOKYOに「参加者による自主プログラム枠」で登壇された新谷舞子さんより、デンマークのエコビレッジ情報をご提供いただきました。論文研究のため、実際に現地に足を運んで住民たちと対話しながらまとめあげた、興味深いレポートになっています。ぜひご覧ください。

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

「エコビレッジ探検」2009年11月〜2010年6月

詳しい情報はこちらもご覧ください。

「グローバル・エコビレッジ・ネットワーク <G.E.N.>」

「グローバル・エコビレッジ・ネットワーク <G.E.N.>」

http://gen.ecovillage.org

green.tv japanインタビュー映像(2007年)

green.tv japanインタビュー映像(2007年)

http://japangreen.tv

『水俣病公式確認50年』

DATE : 2006年05月21日(日)

今年は、水俣病が公式に確認されて50年となります。

世界に衝撃を与えた公害「水俣病」は、日本経済が敗戦から復活を計っていく時代に切り捨てられた暗部だったと言えます。やがて世界中の途上地域でも同様の公害は広がり、現在も深刻な事態が続いているのです。

「水俣」ってなんだったのか、そしていま産廃問題で揺れる水俣市についても語っていただきます。水俣病は、終わっていません。

[ ゲスト ]

|

土本典昭さん

記録映画監督

|

|

辻 信一さん

明治学院大学国際学部教授、ナマケモノ倶楽部世話人

|

|

高倉敦子さん

ガイア水俣代表

|

|

松原香苗さん

AnandaYogaSharing(アナンダヨガシェアリング)

|

ビーグッドTALK-1 映画『水俣病その20年』

ゲスト:土本典昭さん(記録映画監督)

特に若い世代にとって、水俣病は社会科の教科書で公害の象徴としてその名前を見聞きした程度で、遠い出来事であることが多いでしょう。この『水俣病その20年』を見て、水俣病というものがどういうことだったのか、あまりに知らなかったことに気づきました。動画というかたちでスクリーンに映し出される、患者の方々の苦しみや、認定や補償をめぐる患者団体とチッソとの激しいやりとりに、来場者はみな食い入るように見入っていました。

特に若い世代にとって、水俣病は社会科の教科書で公害の象徴としてその名前を見聞きした程度で、遠い出来事であることが多いでしょう。この『水俣病その20年』を見て、水俣病というものがどういうことだったのか、あまりに知らなかったことに気づきました。動画というかたちでスクリーンに映し出される、患者の方々の苦しみや、認定や補償をめぐる患者団体とチッソとの激しいやりとりに、来場者はみな食い入るように見入っていました。

『水俣病その20年』の監督である土本さんをお迎えし、記録を続けるなかで感じていたことなどをお話しいただきました。

「当時は自分が患者であることを、みな口に出せなかった。公になれば魚が危険だということで魚を売れなくなるし、チッソという会社もダメになる。患者であることを言うと差別を受けてしまうから。」そんななか、患者たちはチッソや国、行政へ謝罪と賠償を求めていきます。「水俣病であることを訴えれば訴えるほど、自分たちが人間として扱われていないことに気づいていくんです。それは、本質的には今もかわっていない。まだ、終わっていないのです。」土本さんは、この映画を誰にいちばん見て欲しいと思って撮ったのでしょうか。「いちばん水俣の人たちに見せたかった。いろいろなところで上映をしましたが、アカだ、患者のまわし者だ、とよく言われましたね。」

水俣湾周辺漁村で原因不明の患者が現れ、厚生省が水俣病を公害病と認定する1968年まで、15年。そこから始まるチッソや国、熊本県への責任と賠償を求める第三次にまでわたる訴訟、そして1996年に和解協定書に調印するまでの間にも、「水俣奇病」「ニセ患者発言」など、水俣の人々は差別と偏見、風評被害のなかで本当に長いあいだ戦ってきました。当時の状況のなかで、こうした事実を記録し続け、それを上映するということは、どれほど困難なことだっただろうと思います。その記録が、こうして今の私たちにその事実を伝えてくれることに、感謝の想いでいっぱいになります。

ビーグッドTALK-2

ゲスト:辻信一さん(明治学院大学国際学部教授、ナマケモノ倶楽部世話人)、高倉敦子さん(ガイア水俣代表)

辻信一さんは、水俣病闘争のリーダーとして活躍した緒方正人さんの聞き書きをされています。はじめに緒方正人さんのインタビュー映像が流れました。

『水俣病を「忘れない」、とよく言っていました。忘れない、というのは恨みの記憶の仕方。私はいつしか自分自身も、もうひとりのチッソではなかったか?という問いに変化しました。そして、チッソは私であった、という想いに変化したのです。それは、チッソ的社会の一員であるということ。プラスチックや電化製品などに囲まれた生活をしているわけですから。誰もが加害性を持っていて、被害者さえも罪を背負う。そういう時代であるということの衝撃でした。』

『水俣病闘争は、(ふりかえってみると)お金だけ解決すればよい、という構造になっていた。患者運動自体がそういう社会の構造と同じ構造の中に投げ込んでしまったのかもしれない、というジレンマに陥りました。』

「チッソは私であった。」ということから言うと、水俣病は終わっていない。それどころか、いよいよこれからである、ということをいちばん言いたい、と辻さん。「今、青森県の六ヶ所村で日本原燃が放射能を海に放出している。水俣病のときと違って、今はそれを原燃も公表しているし、私たちも知っています。これは一体何なのか?と思います。日本原燃は私である。水俣のときと同じ、何もかわっていない。原燃型社会を私たちがつくってきたのではないか。いま、原燃について考えることが水俣について考えることだと思います。原発がなくても生きていけるということを一人ひとりが示し、脱原発社会を始めなきゃいけないんです。私の言葉で言うと、それはスローライフスタイルです。」

26年前に東京から水俣へ移り、ガイア水俣という団体をつくり水俣の人たちの支援活動をされている高倉敦子さん。「漁業がだめになって、人々は丘にあがって甘夏をつくり始めました。けれどそこで農薬を使えば海を汚し、自分も汚すことになる。だから農薬を減らして栽培しています。運動をしながら食べていく、ということが活動のテーマです。」ガイア水俣では甘夏マーマレードをつくって販売しています。水俣を復活させようと、水俣市は環境モデル都市として様々な取り組みをしています。そんななか、現在は休止状態ではあるけれど、水源地である山林に産廃処分場の計画がもちあがったそうです。「産廃はいらない、という活動を市もいっしょにやるような動きになっています。いらないと言うだけでなく、産廃がいらない社会にするために、一人ひとりがそういう暮らしを示していくしかないですね。」

水俣病とは何であったか。患者一人ひとりの人生に起こった出来事として見たときに、それはどういう事実であったのか。単に「公害病のひとつ」としてではなく、そこに生きる人たちの想いや人生、また海や生きものの苦しみに想像をはたらかせ、どれだけ自分の身に引き寄せたところで水俣病という事実を捉えるか。そして、そこから自分の日々の暮らしに活かしていくことこそが水俣病から学ぶことなのだど、未来へ繋げていく道すじが見えたように思いました。

SMILEワークショップ – 1

水俣写真展

「水俣」の事実を映し出す貴重な写真の展示。

SMILEワークショップ – 2

AnandaYogaSharing (アナンダヨガシェアリング)

講師:松原 香苗さん

「ヨガはなんのためにやっているのか?その究極の目的は、自分が誰なのかを知ること。」という松原さんの言葉でワークショップが始まりました。松原さんを中心に、みんなで車座になって座り、ゆったりと静かなワークになりました。

「ヨガはなんのためにやっているのか?その究極の目的は、自分が誰なのかを知ること。」という松原さんの言葉でワークショップが始まりました。松原さんを中心に、みんなで車座になって座り、ゆったりと静かなワークになりました。

最近は体を動かすヨガが流行っていますが、それは多様なヨガの一面です。

インドのヨガには多様な面があり、様々な形があります。

楽器を演奏したり、歌を歌うチャンティングや、瞑想をすること、体を柔軟にし心身のコントロールを身に着けるハタヨガ、プージャ(火の儀式)、行動のヨガなど・・・

インドの伝統の中ではそれら全てがヨガです。

ヨガをすることは”Who am I?”「私は誰なのか」という究極のゴールを探す旅です。人の個性がそれぞれ違うように、そのゴールに向かう道もそれぞれ違うはずです。

先生から一言

私のヨガの先生は「”Yoga is sharing” ヨガは分かち合うこと」と言っていました。それとAnanda(幸せ)をとってAnanda Yoga Sharing【アーナンダヨガシェアリング】と名づけた会を定期的に開いています。シェアリングでは様々なヨガを通して、それぞれの道を見つけていければいいなと思い、いろんなスタイルをミックスした形です。

SPEAK OUT

アネモネ

ロックンロール#9 を披露してくれました。憲法9条をテーマに、力のある言葉から強いメッセージとエネルギーを感じます。「俺たちは人殺しのこども」という言葉が胸に深く残ります。

NPOインフォメーション

ワールドリポート 森田玄さん

日本ではなかなか報道されないアメリカの最新ニュースの紹介をしていただきました。

ピースメディア塾

2004年度からBeGood Cafeのプロジェクトとして始まったメディアリテラシーの勉強会。第3期生の方がその活動の様子を報告してくれました。

”じぶこん”

大地、空、海、樹・・・自然に満ちあふれた「じぶこん」の「唄」「ヴィオラ」のメロディーが宙を舞い「ディジュリドゥ」「ギター」「ベース」「ジェンベ」のリズムが踊る5人組トライバルポップスバンドです。

フルメンバーの5人が勢ぞろいして、新曲も披露してくれました。どんなものもまるごと受けとめてくれるような、その懐の深い音を聞いていると、理屈抜きに元気をもらいます。

|

■スケジュール 2006年5月21日(日) 14:00-20:00

| 14:20-15:00 |

SMILEワークショップ (ナチュロパシック・ヨーガ) |

| 15:10-15:20 |

SPEAK OUT! |

| 15:20-15:35 |

NPOインフォメーション |

| 15:35-15:45 |

ワールドレポート |

| 15:45-16:00 |

ピースメディア塾 |

| 16:15-17:00 |

映画『水俣病その20年』 |

| 17:00-19:05 |

ビーグッドTALK |

| 19:20-19:50 |

LIVE |

■会場 代官山Ball Room

東急東横線代官山駅より徒歩1分

JR/日比谷線 恵比寿駅より徒歩8分

渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSEビル

代官山Ball Roomへのアクセス

※お車でのご来場はご遠慮ください

■料金(出入り再入場可)

一般1,500円(または1,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,000円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

BeGood Cafeでは試験的に使用済み天ぷら油の回収を行っています。

ご協力いただける方は、ご自宅から天ぷら油をペットボトルに入れてご持参

の上、アースデイマネーのブースにお渡しください。

地域通貨「アースデイマネー」を差し上げます。

(廃食油リサイクルプロジェクト/アースデイ東京2006 VDFプロジェクト)

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙 制作:カナシロリエ VJ:TOOWA2 DJ:TeL ATSUSHI

主催:BeGood Cafe

特別協力:NPO法人水俣フォーラム

協力:ASADA(Airlab)

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

1956年岩波製作所に契約者として映画の仕事に入る。国鉄PR映画として企画された『ある機関助士』で監督デビュー、綿密なコンテと描写で高い評価をうける。『ドキュメント路上』『シベリア人の世界』『パルチザン前史』を経て70年代より水俣映画の連作を製作し続ける。1977年には不知火海・巡海映画班として100日間不知火海沿岸の133集落、99箇所で上映会。最新作は2004年『みなまた日記ー甦える魂を訪ねて』。他の作品に『はじけ鳳仙花』『原発切抜帖』『よみがえれカレーズ』などがある。

■辻信一さん

明治学院大学国際学部教授、ナマケモノ倶楽部世話人 |

文化人類学者、環境運動家。明治学院大学国際学部教授。 「100万人のキャンドルナイト」呼びかけ人代表。NGOナマケモノ倶楽部の世話人を務める他、数々のNGOやNPO に参加しながら、「スロ−」というコンセプトを軸に環境=文化運動を進める。

1954年埼玉県秩父市に生まれる。26歳の夏、旅の途中で突然水俣に導かれ、そのまま住みつく。全国から集まった支援者とともに共同生活を送りながら、患者のひとたちの手伝いにあけくれる。その後仲9人で「ガイアみなまた」を設立、水俣病で苦しむひとたちとともに有機栽培の甘夏みかんを生産・ 販売し、全国に送り届けることを柱としている。

『アースデイ宣言2006』地球を憂う&地球を吹く!

アースデイ丸の内2006+アースデイ東京2006

DATE : 2006年04月15日(日)

4月22日は世界中がアースデイ。危機に瀕している地球についてみんなで語りましょう。

◇竹村真一さんには、なんと64億人がつながるサイト

『64億人のアースデイ宣言』

http://www.elp.or.jp/earthday

について。

◇近藤等則さんはイスラエル・ネゲブ砂漠を皮切りにアンデス、ラダック、沖縄久高島、アラスカなど地大自然でトランペットを吹いてこられました。近藤さんが見つめた世界についてお話しいただきます。

◇辻信一さんと加藤登紀子には、愛する地球と愛する人間文化についてみなさんとお話しいただきます。

代々木公園と丸の内で繰り広げられるアースデイの全貌をご紹介します!

アースデイ東京ホームページ http://www.earthday-tokyo.org/

アースデイ東京ホームページ http://www.earthday-tokyo.org/

64億人のアースデイ宣言 http://www.elp.or.jp/earthday/

64億人のアースデイ宣言 http://www.elp.or.jp/earthday/

[ ゲスト ]

|

辻 信一さん

明治学院大学国際学部教授

|

|

竹村真一さん

京都造形芸術大学教授

|

|

加藤登紀子さん

歌手

|

|

近藤等則さん

ミュージシャン

|

アースデイ各地代表(電話出演)

インターネットトーク: 北京〜ソウル〜ワシントンDC+ポールコールマンさん

SMILEワークショップ

丸の内グリーンウォーク

13:00 OTEMACHI-CAFE 出発(12:50までに集合)

丸の内の自然に春の息吹を感じながら、五感を使ってゆっくり歩くグリーンウォーク

小笠原あや(アースデイウォーク案内人):

小笠原あや(アースデイウォーク案内人):

北海道十勝平野生まれ。

インタープリター(自然通訳者)として活動中。京都在住。

現在は京都の森でワークショップを行ったり、環境教育プログラムの企画・運営や母と子のスペースを運営している。最近の趣味は、酵母作りで実験に熱中する日々。

待ち遠しかった春がゆっくりと近づいてきました。

足元では、パステルグリーン色の草の芽が顔を出し、日のあたる場所では小さな可憐な花が咲いています。春の色をまとった生命たちが話しかけてくれる4月に「みつける」+「みつめる」地球を感じるウォークをおこないます。

身近な植物を愛で、それを感じる時間。

大樹(フィンガ−スタイル・アコースティックギタリスト)

20歳の時にギター1本を抱え、単身サンフランシスコに渡りストリートでライブをやり続け観衆から絶大な支持を受ける。1本のギターから、ベース、メロディ、ドラム、パーカッション、ノイズなどの音を同時に生み出すその奏法は、これまでのギターの概念を打ち崩す。その演奏はオーディエンスの耳と眼を楽しませ、その楽曲は聴く者に癒し、或いは興奮、そして感動を与える。

|

■スケジュール 2006年4月15日(土) 13:00-17:30

| 14:30〜15:10 |

丸の内グリーンウォーク |

| 13:00-13:50 |

SPEAK OUT ! |

| 14:00-14:20 |

NPOインフォメーション |

| 14:20-15:00 |

ビーグッドTALK-1 |

| 15:15-15:45 |

ビーグッドTALK-2 |

| 16:00-16:45 |

ビーグッドTALK-3 |

| 17:00-17:30 |

LIVE(大樹) |

■会場 OTEMACHI-CAFE 大手町ビル1階

東京メトロ大手町駅大手町ビル連絡口より徒歩1分

C7、E2出口より徒歩2分/JR東京駅丸の内北口より徒歩7分

東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F

※お車でのご来場はご遠慮ください

■料金(出入り再入場可)

一般1,500円(または1,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,000円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

BeGood Cafeでは試験的に使用済み天ぷら油の回収を行っています。

ご協力いただける方は、ご自宅から天ぷら油をペットボトルに入れてご持参の上、アースデイマネーのブースにお渡しください。地域通貨「アースデイマネー」を差し上げます。

(廃食油リサイクルプロジェクト/アースデイ東京2006 VDFプロジェクト)

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙 VJ:TOOWA2 DJ:TeL

主催:BeGood Cafe Tokyo、アースデイ丸の内2006実行委員会、アースデイ東京2006実行委員会

企画協力:三菱地所株式会社 http://www.mec.co.jp

Earth Literacy Program http://www.elp.or.jp

協力:ASADA(AirLab)

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

■辻信一さん

明治学院大学国際学部教授/ナマケモノ倶楽部世話人 |

文化人類学者、環境運動家。明治学院大学国際学部教授。「100万人のキャンドルナイト」呼びかけ人代表。NGOナマケモノ倶楽部の世話人を務める他、数々のNGOやNPOに参加しながら、「スロ−」というコンセプトを軸に環境=文化運動を進める。

1959年生まれ。京都造形芸術大学教授(文科人類学・情報環境論)。Earth Literacy Program代表。東京大学大学院文科人類学博士課程終了。20代には世界70ヵ国を踏破。現在は、地球時代の人間学を構想するかたわら、IT社会の可能性を広げるさまざまな実験プロジェクトを推進。

■加藤登紀子さん

歌手・国連環境計画(UNEP)親善大使 |

東大在学中に歌手活動に入る。2000年にはUNEP(国連環境計画)親善大使の任命を受け、主にアジアの環境問題に取り組むとともに、千葉県鴨川市の農園「鴨川自然王国」では若い世代と循環型社会の実現に向けて活動を続けている。2006年1月GMイネ裁判の原告に名を連ねる。

1948年愛媛生まれ。12歳でトランペットと出会い、 京都大学在学中よりプロとしてライブ活動を始める。1978年渡米。海外のあらゆるジャンルの個性的な ミュージシャンたちとセッションを重ねる。 現在、東京とアムステルダムを往復し音楽の未来を追及中。

ルドルフ・シュタイナー

『人間関係とまちづくり』

DATE : 2006年03月19日(日)

ビーグッドカフェ恒例となった3月のルドルフ・シュタイナー特集です。 今回は、前半が子安先生の講義。後半はゲストの方々を交えてのディスカッションです。

シュタイナーの残したモノ、そしてこれから私達が築くべきことをご一緒に考えましょう。

お子様連れでどうぞ。

[ ゲスト ]

|

子安美知子さん

早稲田大学名誉教授

|

|

野村道子さん

マクロビオティック料理研究家

|

| |

柳沢玲一郎さん

シュタイナー学校教師

|

シュタイナー学校卒業のみなさん

ビーグッドTALK-1

ゲスト:子安美知子さん(早稲田大学名誉教授)

マイクを使わずに肉声だけで行う予定ではじまったトーク1でしたが、やはり大きな会場内ではむずかしいということで、急遽マイクを使ってのトークとなりました。「今回は特別にマイクを使うことにしましょう。ただ、マイクなしからマイクありにかわると聞いたとき、おそらくみなさんのなかで『意識を集中しなくていいから楽になる』という意識の変化があったのではないでしょうか。その変化をしっかりと覚えておくことです。そういうふうに自分の行為や言葉に意識を目覚めさせること。このことがシュタイナー学校でも生かされています」。会場のみんなが自分の意識の変化を実感したひとコマでした。

シュタイナーの少年時代のエピソードです。「ある駅にいたとき、知らない女性が現れて、何かを語ってふっと消えてしまった。家に帰り父親に話すと、ついさっき遠縁のおばさんが自殺して亡くなったことを教えてくれたそうです。きっとシュタイナーはそのおばさんを見たのでしょう」。このエピソードのように、シュタイナーは現代人が失ってしまったある能力を生まれつき持っていて、肉眼では見えない世界のことが見えていたといいます。シュタイナーは自然科学の学者でしたが、20世紀をむかえた時期を境に、学問で証明できることではなく、学問では証明できない目に見えないことを人に伝えることに方向転換をしたそうです。「人間は目に見える世界だけではなく、目に見えない世界でも生きている。それは肉体・心・魂の3つの世界です。シュタイナーはこのような人間観に立ち、その具体的な社会実践として教育や農業、銀行といったことを取り上げていきました」。

子安美智子さんは現在、NPO法人あしたの国まちづくりの会の理事長であり、千葉県の房総半島にシュタイナーの社会思想にもとづくまちをつくることを目指して活動されています。「人間が暮らしていくには、お金と話し合いと仕事が必要です。あしたの国では、『経済に友愛を、法・政治に平等を、精神文化に自由を。』という3つを理念としています。フランス革命でも自由・平等・友愛が掲げられましたがそれら3つが同時に成り立つことはありません。それぞれがそれぞれの領域において成り立つのです。あしたの国のまちづくりではこのことに取り組みたいと考えています。」シュタイナーの思想が活きる21世紀の持続可能なまちづくりに期待が集まります。

ビーグッドTALK-2

ゲスト:子安美知子さん、越中奉さん、柳沢玲一郎さん、シュタイナー学校卒業生のみなさん

シュタイナー学校の先生や卒業生、現在学校に子どもを通わせている親御さん、学校の設立メンバーの方など、シュタイナー教育の現場についてお話しいただきました。

まずは小学校2年生のときにシュタイナー学校に編入したという卒業生の方に、普通の学校との違いについてお聞きしました。「まず面接のときからちがいました。先生と話をしたあと、先生と一緒に教室のなかを歩きました。今思うとオイリュトミーだったのですが、そのときにこの学校は楽しそうだなと思いました。それから、普通の学校では机の前に座って学ぶのが当たり前ですが、シュタイナーの学校では机で学ぶのではなく、自分でしたいことをしたいようにできる、枠のなかに入れられない、と感じていました」。そんなシュタイナー学校も設立のときにはさまざまなご苦労があったようです。「子どもには義務教育を受ける権利がある、とか、シュタイナー学校を出た子どもたちのための環境や社会がまだ整っていない、などいろんな人に言われ、とても苦しみました」という設立メンバーの方の言葉に重みを感じました。

最後の質問タイムでは、シュタイナー教育をひとことで言うと?という質問があり、それぞれの方の答えからはシュタイナー教育の核心が見えたように思いました。

■心を育てる教育

■競争を排除した教育

■子どもが伸びたい方向に伸びる教育

■子どもと本当に向き合うとはどういうことかを教えてくれるもの

■目に見えるもの、目に見えないもの、その両方から学びとる教育

■子どもになにか問題があるとき、答えは親のなかにあることがわかる

■子ども、親、教師、それぞれが本当の自分になること

■子どもの前に、ただただひれ伏すこと

■ステイタスへのプライドがない

SMILEワークショップ 体験! シュタイナー幼稚園

すぐに予約が埋まったこのコーナー。人形劇では手作りの羊毛でつくった人形で、‘昔話’を上演し、先生のやさしい話し声に子どもたちは引き込まれていました。フォルメンは実際に絵筆やクレヨンを手にとって色といきいきつきあい、動きのある線を生みだしてみまるというもの。体の動きで言葉を表現していく様は、見ているだけでものびのびしてきます。

SMILEワークショップ オイリュトミー

ファシリテーター:越中奉さん

オイリュトミーはシュタイナーの人間、言語、音楽をめぐる認識に端を発する動きの芸術。

満面の笑顔で参加者をファシリテートする越中さん。越中さんの言葉と動きに誘われて、みなさん子どもに帰ったように楽しそうでした。肉体の動きと発する言葉と思いを統合させて表現することの力強さを感じました。

SPEAK OUT!

鈴木一博さん

シュタイナーの演劇学校で学ばれた鈴木さんが、宮沢賢治の詩をマイクを使わずに朗読してくださいました。東北訛りの詩の意味はよくわかりませんでしたが、音のならびに遊びがあってとてもきれいでした。シュタイナー演劇では、「言葉から演技へ」を基本的な考えとしているそうです。

NPOインフォメーション

今回のテーマは代替医療ということで、ホメオパシー、レメディー、アロマオイル、メディカルハーブ、フラワーレメディー、マクロビオティック、ナチュラルコスメなどに関わる8団体の方々にお越しいただきました。当日は実際に体験したりするコーナーや、本やCDの販売も行われました。

ヘルプアニマルズ

ヘルプアニマルズ

グリーンピース・ジャパン

グリーンピース・ジャパン

Ksunka Eco Creation

Ksunka Eco Creation

アースデイ東京2006

アースデイ東京2006

”駒沢裕城” ペダル・スティール・ギター演奏 ”駒沢裕城” ペダル・スティール・ギター演奏

ピュアで豊饒な音色と親しみ易い印象的な響きは、ジャンルを選ばず、あらゆる音楽に色彩と奥行きを与え、温かい息吹と輝きを吹き込んでいく。世界的にも唯一無二のペダル・スティール・ギター奏者である駒沢裕城さん。右手と左手、そして足。それぞれの動きが奏でる音は、のびやかでちょっと切ない音。昔の思い出を思い起こしているような気分になりました。

|

■スケジュール 2006年3月19日(日) 14:00-20:00

| 14:30-15:15 |

SMILEワークショップ (オイリュトミー) |

| 15:30-15:50 |

SPEAK OUT ! |

| 15:50-16:10 |

NPOインフォメーション |

| 16:25-17:25 |

ビーグッドTALK-1 |

| 17:45-18:45 |

ビーグッドTALK-2 |

| 19:00-19:45 |

LIVE(駒沢裕城) |

■会場 代官山Ball Room

東急東横線代官山駅より徒歩1分

JR/日比谷線 恵比寿駅より徒歩8分

渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSEビル

代官山Ball Roomへのアクセス

※お車でのご来場はご遠慮ください

■料金(出入り再入場可)

一般1,500円(または1,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,000円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙 制作:カナシロリエ VJ:TOOWA2 DJ:TeL ATSUSHI

主催:BeGood Cafe

企画協力:NPOあしたの国まちづくりの会 http://www.ashitanokuni.jp/

日本アントロポゾフィー協会 http://www.anthroposophische-gesellschaft.jp

協力:ASADA(Airlab)

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

旧京城生まれ。東京大学教養学科、同大学院比較文化科卒業。ミュンヘン大学ほかに留学。現在、早稲田大学名誉教授。ドイツ語、ドイツ文学専攻。著書に『ミュンヘンの小学生』『ミュンヘンの中学生』『魂の発見』。訳書に『シュタイナー学校・銀 行・病院・農場』(共訳)、ほか多数。

■駒沢裕城さん

音楽家/ペダル・スティール・ギター奏者 |

東京・杉並生まれ。幼少からクラシック音楽に親しむ。70年代初頭、「はちみつぱい」のメンバーとして活動を開始。「風街ろまん/はっぴいえんど」「ひこうき雲/荒井由実」「Japanese Girl/矢野顕子」を始めとする日本ポップス黎明期の歴史的セッションの多くに参加する。90年代以降は、「ゆず」「槇原敬之」から「Kiroro」「矢井田瞳」まで、多くのセッションに参加。世界的にも唯一無二のペダル・スティール・ギター奏者である。

『代替医療入門2』

ホメオバシーを知っていますか?

DATE : 2006年02月12日(日)

ホメオパシーを知っていますか?

同種療法と訳され、今から約200年前にドイツの医師ハーネマンが確立しました。

「症状を起こすものは、その症状を取り去るものになる」という「同種の法則が根本原則です。

症状を起こすものを高度に薄めて使うことを「超微量の法則」といい、高度に希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませます。

レメディーと呼ばれるこの砂糖の玉が自然治癒力を高めるそうです。

古くは、ゲーテやルイス・キャロル、マハトマ・ガンジーらも愛好者だったそうです。

身体に「調整」が必要と思われる方、ご一緒に少し勉強しませんか?

記録、文、写真:堀田麻衣子/原田大二郎/鈴木菜央

[ ゲスト ]

|

上野圭一さん

翻訳家、CAMUNet副代表

|

|

伴 梨香さん

ジャーナリスト、ライター

|

ビーグッドTALK-1

ゲスト:上野圭一さん(翻訳家、CAMUNet 副代表)

代替医療とは、わたしたちが通常病院で受けている、いわゆる近代西洋医学以外の医療や療法、健康法の総称。何万年も前のシャーマニズムにその起源をもち、今回のひとつのテーマであるホメオパシーもそこから生まれた考え方です。シャーマニズムはほかにもインド医学、チベット医学、中国医学といった伝統医学へと派生していて、そのなかでもギリシャ医学、ローマ医学といった伝統医学が、現在の近代西洋医学の基礎となっているのだとか。その最先端と思われていた近代西洋医学にもさまざまな点で限界があるように言われてきている今、ホメオパシーのような新しい医療体系である代替医療に注目が集まってきています。

代替医療とは、わたしたちが通常病院で受けている、いわゆる近代西洋医学以外の医療や療法、健康法の総称。何万年も前のシャーマニズムにその起源をもち、今回のひとつのテーマであるホメオパシーもそこから生まれた考え方です。シャーマニズムはほかにもインド医学、チベット医学、中国医学といった伝統医学へと派生していて、そのなかでもギリシャ医学、ローマ医学といった伝統医学が、現在の近代西洋医学の基礎となっているのだとか。その最先端と思われていた近代西洋医学にもさまざまな点で限界があるように言われてきている今、ホメオパシーのような新しい医療体系である代替医療に注目が集まってきています。

「何か症状があったとき、外へ頼るのではなくまず自分自身で治すことを考えてみる。この自己治療の考え方が大切です。食事、運動、呼吸、人との関わりや精神状況など、まず自分自身のことを顧みて、調整してみる。自分にしかできないことをまず試してみることです。それでもだめなら、次に代替医療を試してみるのがいいと思います」。代替医療の根本には、まず自己治療の考え方がある。それは、いのちが持っている自己治癒力を信じてゆだねるということなのだ。

ビーグッドTALK-2

ゲスト:伴 梨香さん(ジャーナリスト、ライター)

代替医療をテーマとしたフリーのライターとして活動されている伴さん。ホメオパシーは医師たちも利用しているれっきとした医療ですが、伴さんの場合は少し特別な経験をされたようです。初めて専門家のところでセッションを受け処方されたのが「悲しみのレメディ」。口に入れてみると、1〜2分で理由のわからない悲しみがやってきてボロボロと泣いてしまったといいます。「悲しみの理由を自問すると、『帰りたい』という言葉が浮かんできました。それは、『生まれてきたことの悲しみ』としか表現できないものでした。幼いころのことで思い当たる記憶がありました。ある日、3歳の私は動物園に行きたいと家族に言いました。両親に『今日は行けないけど、あさってなら行けるよ。』と言われ、私は『じゃあ、今からあさってに行こう』と言ったのです。すると兄たちは『あさっては場所じゃないんだから行くことなんてできない。』と私をバカにしました。あさってが場所じゃないことぐらい、私はよくわかっていました。そして、この世では時間を移動できないということに気づき、深く傷ついたのです。この世に生まれてきた悲しみとは、時間や肉体に縛られている悲しみだったのです」。心の奥深くで眠っていたこの悲しみをもう一度味わい、悲しみの存在と意味を知ったことで、自分が深く癒されたのを実感した伴さん。数年来悩まされてきた偏頭痛がぴったりとおさまり、それから3年間、今のところ一度も頭痛はおきていないそうです。伴さんの体験は非常にまれなケースということですが、会場はこの体験談に引き込まれるように聞き入っていました。

伴さんのあげてくれたホメオパシーの特徴はこの3つ。

まるごと癒える。

病を抑圧せず解放する。

自然治癒力にゆだねる。

「ホメオパシーの場合、症状が治ることによって行動も解放されるけれど、同時に心も解放されます。ホメオパシーは医療にも科学にも宗教にもおさまらず、けれど、どれにもなりうる知恵です。それは宇宙の根源の原理原則にのっとった手法であり、知恵だからなのです」

ますますホメオパシーを知りたくなる、体験したくなる、興味深いお話でした!

ビーグッドTALK-3

ゲスト:上野圭一さん&伴梨香さん

ホメオパシーはホメオパスと呼ばれる専門家とじっくりと話をしてレメディを処方してもらうわけですが、その人にぴったりのレメディを見つけ出すかどうかはホメオパスの力量によるとのこと。「自分の健康状態にダイレクトに介入してくるのだから、ホメオパスの力量を知りたいと思うのは当然のこと。しかし、ホメオパスの力量をつかみにくいのが実際です。能力だけでなく、ホメオパスの人間性や相性、そしてそこには受ける側の感情もからんでくるので評価は難しいのです。受ける側がすべては自己責任だとしっかりと認識して処方を受ける必要があります。」自分のからだのことを、誰かに頼りきって依存せず、やはり最後は自分で決めることが大事なのですね。

自分のからだをどうやって治すのか。一般的な現代医療と代替医療、どちらを選択するかは自分次第ですが、欧米などではその両方がちゃんと認められた上で役割分担しており、「統合医療」というかたちで行われているそうです。日本ではまだまだ統合医療の考え方は広まっておらず、両者の使い分けやバランスをどうとればいいのか、相談できる機関は残念ながら少ないとのこと。今後、日本でも多様な選択肢が示され、専門家のアドバイスを受けながら自分自身で治療法を選択できる、ひらかれた医療が行われることを願います。

最後に設けられた質疑応答の時間ではたくさんの手があがり、その関心の高さがうかがえました。

SMILEワークショップ ナチュロパシック・ヨーガ(国際ナチュロパシー協会)

今回が第2弾のYOGA。国際ナチュロパシー協会の林香織さんによるナチュロパシックヨーガは、身体のコントロールを通して精神的な安定と統一感を得るセルフコントロール法としてのヨーガ。“YOGA”の本来の意味とは<結びつき>だそうで、自分と自分、自分と自然、自分と他者などの結びつきに気づくこと。呼吸法にはじまり、耳を使って耳と

腰のつながりを教えてくださいました。WSの最後に『全てものはつながっていて、心を開いて、今日1日いろんなものを感じて、自分自身で情報を選びとってください』と林さん。すごく心地よく、すっとした気分でいい雰囲気で86回目のBeGoodCafeがスタートできた気がしました。

代替医療を知る・感じる・体験するコーナー

メディカルハーブコーナー/フラワーレメディコーナー/アロマテラピー体験コーナー/リフレクソロジー体験コーナー/代替医療関連商品ブース(本、レメディなど)/他

SPEAK OUT!

INHA

今回は新宿スポークンワードスラムの4ヶ月通しのトーナメントで優勝しというラッパーINHA。ゆがんだ社会、矛盾した社会へストレートなメッセージをラップのリズムに合わせて力強く歌ってくれました。ストレートな言葉に、普段忘れていることをはっと思いださせられ、ぐっと伝わってくるものでした。こういう風に自分の思いをストレートに表現できる彼が素敵でかっこいいなぁと素直に思いました。

NPOインフォメーション

今回のテーマは代替医療ということで、ホメオパシー、レメディー、アロマオイル、メディカルハーブ、フラワーレメディー、マクロビオティック、ナチュラルコスメなどに関わる8団体の方々にお越しいただきました。当日は実際に体験したりするコーナーや、本やCDの販売も行われました。

リマナチュラル

リマナチュラル

バッチホリスティック研究会

バッチホリスティック研究会

ノラ・コーポレーション

ノラ・コーポレーション

ムソー

ムソー

INA国際ナチュロパシー協会

INA国際ナチュロパシー協会

CAMUNet

CAMUNet

メディカルハーブ広報センター

メディカルハーブ広報センター

ニールズヤードレメディーズ

ニールズヤードレメディーズ

”岡山守治” ”岡山守治”

サイケ、アバンギャルド、ノイズ、民族音楽等を取り入れた音楽活動を経た後、トゥバ共和国のホーメイに出会い倍音に目覚めたそうで、その岡山さんの音は本当に人の口から出ている音なのかと思うぐらい、不思議な響きを持っていてお経に音楽をのせた感じでした。頭のてっぺんがすぅっと軽くなっていくような心地いい音でした。いつ間にかお客さんたちは目を閉じて、倍音の魅力に引き込まれていました。インド旅行中に口琴に出会い、その後自分のスタイルを確立したという口琴の演奏も、すばらしかったです。

|

■スケジュール 2006年2月12日(日) 14:00-20:00

| 14:30-15:15 |

SMILEワークショップ (ナチュロパシック・ヨーガ) |

| 15:25-15:40 |

SPEAK OUT ! |

| 15:40-16:00 |

NPOインフォメーション |

| 16:15-18:50 |

ビーグッドTALK |

| 19:05-19:50 |

LIVE(岡山守治) |

■会場 代官山Ball Room

東急東横線代官山駅より徒歩1分

JR/日比谷線 恵比寿駅より徒歩8分

渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSEビル

代官山Ball Roomへのアクセス

※お車でのご来場はご遠慮ください

■料金(出入り再入場可)

一般1,500円(または1,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,000円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙 VJ:TOOWA2 DJ:TeL ATSUSHI

主催:BeGood Cafe

共催:CAMUNeT http://camunet.gr.jp/

協力:ASADA(Airlab)

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

翻訳家、針灸師。1941年生まれ。早稲田大学英文科卒。テレビ局勤務を経て、カウンターカルチャー真っ盛りのアメリカに渡り、おおいにその影響を受ける。 1999年CAMUNet(代替医療利用者ネットワーク)の設立に参画、副代表としてその論理的・情報的基盤を支える。日本ホリスティック医学協会副会 長、日本代替・相補・伝統医療連合会議理事、日本統合医療学会理事。 アリゾナ大アンルー・ワイル博士の友人として『人はなぜ治るのか』以降、著書の翻訳を一手に手掛けるほか、自著 としても『ナチュラルハイ』『ヒーリング・ボディ』『代替医療?オルタナティブメディスの可能性』『補完代替医療入門』など多数。

1965年12月20日生まれ。東京都出身。立教大学文学部英米文学科卒業。89年〜96年ニッポン放送のディレクターを務める。退社後、相補代替医療・精神世界をテーマにフリーランスのライターとして活動。著書に『ホメオパシー -海・森・大地の見えざる医師たち-』 (新潮社刊)。2005年、ジョージ・ヴィソルカスのホメオパシースクール「IACH(インターナショナル・アカデミー・オブ・クラシカルホメオパシー)」の4年制プロフェッショナル養成課程を修了。

サイケ、アバンギャルド、ノイズ、民族音楽等を取り入れた音楽活動を経た後、トゥバのホーメイに出会い倍音に開眼。1999年「倍音s」結成。2001年インド旅行中にモルシャンク(インド口琴)のマスターに出会い師事する。 2001年、第1回日本ホーメイコンテストに於て「日本トゥバホーメイ協会賞」授賞。

2003年、第2回には元ソニーアーバンエンタテイメント社長の大沢氏より「大沢賞」授賞。

『大地の力、天空の智慧』

自然と宇宙を見つめ、大地に根をはやした生き方を

DATE : 2006年01月22日(日)

「アースダイバー」を刊行したばかりの中沢新一さんが、縄文から連綿と続く東京という土地の新しい人類学的捉え方について語り、写真コラージュの奉納曼荼羅を制作中の写真家今井紀彰さん、熊野の那智の滝で奉納演奏を行ってきた音楽家岡野弘幹さんと共に『大地の力、天空の智慧』というテーマにトークが弾みました。

「アースダイバー」を刊行したばかりの中沢新一さんが、縄文から連綿と続く東京という土地の新しい人類学的捉え方について語り、写真コラージュの奉納曼荼羅を制作中の写真家今井紀彰さん、熊野の那智の滝で奉納演奏を行ってきた音楽家岡野弘幹さんと共に『大地の力、天空の智慧』というテーマにトークが弾みました。

[ ゲスト ]

|

中沢新一さん

宗教学者、思想家

|

|

今井紀彰さん

写真家

|

|

岡野弘幹さん

音楽家・プロデューサー

|

ビーグッドTALK-1

ゲスト:今井紀彰さん(写真家)

今井さんは、人や風景などを捕った写真をコラージュのようにして曼荼羅をつくってらっしゃいます。「あるとき突然、写真で曼荼羅をつくりたいと思いました。インドでチベットから亡命してきた大学の先生に会ったときに曼荼羅を学びたいと話したら、曼荼羅は学んでも難しくてわからない、つくることも曼荼羅のうちだ、と言われたんです。それで、フィルムを裏焼きしてプリントし、4枚1組で組みあげて曼荼羅をつくるという今のスタイルになっていきました」

今井さんは、人や風景などを捕った写真をコラージュのようにして曼荼羅をつくってらっしゃいます。「あるとき突然、写真で曼荼羅をつくりたいと思いました。インドでチベットから亡命してきた大学の先生に会ったときに曼荼羅を学びたいと話したら、曼荼羅は学んでも難しくてわからない、つくることも曼荼羅のうちだ、と言われたんです。それで、フィルムを裏焼きしてプリントし、4枚1組で組みあげて曼荼羅をつくるという今のスタイルになっていきました」

「丸いものと四角いものに惹かれます。丸いものというのは、自然がつくるもの。四角いものというのは現代の人間がつくるものとして捉えられます。曼荼羅というのは、丸いものと四角いものが順々に包み込んでいくようになっていますが、それは人間が自然を包もうとする、それをさらに自然が包み、またそれを人間が包もうとする・・・という繰り返しで、この繰り返しが文明を表しているように思えるのです」

今井さんは曼荼羅のほかにも、コンクリートで恐竜をつくることもしています。

「街の原料となっているコンクリートって何でできているんだろうと調べてみたら、ジュラ紀のころの地層にある原油でできているんだということがわかりました。つまり、恐竜のエッセンスでできているわけです。都市ってリアル・ジュラシックパークじゃん!って思いました。いのちのかたまりが詰まっているんです。しかもジュラ紀限定のいのちの上に都市が立っている。それで、一度コンクリートで恐竜をつくりたいと思い始めて、ある工事現場でそれをやらせてもらうことができました」

そのときの写真を見せてもらいましたが、工事現場になんともかわいいコンクリートの恐竜ができあがっていました。しばらくはそのままにしてもらえたとのことで、道を歩く小学生や近所の人にも評判で、撤去するときには惜しまれたそうです。

ビーグッドTALK-2

ゲスト:中沢新一さん(宗教学者、思想家)

『アースダイバー』を書くことになったきっかけからおうかがいしました。「東京に暮らして長いんですが、ずっと変な街だと思っていました。あるとき、東京というのは巨大な聖地だと感じたんです。聖地の感覚を研ぎ澄ますことで、東京の深い部分を蘇らせる仕事ができたらと思ったのが、『アースダイバー』を書くきっかけになりました。」それから、中沢さんは「日本製でママチャリ」というこだわりで自転車でフィールドワークを始められたそうです。東京の細かい道を自転車や徒歩でめぐるうちに、すっかり東京への愛が復活したといいます。

「人類学というのは、空間は均一ではないというのが認識の出発点です。一人ひとりの人間が生きている世界は微妙にちがう質感をもっていて、それらが複雑に組み合わされてできている世界を生きている、ということを認識する学問なんです。そういう感覚を東京に適応できないかと以前から考えていました。そういう視点を持って渋谷や新宿といった東京の盛り場を歩いていて、共通点があるように感じました。いったいなんだろうと探っていくと、縄文時代と現在で、東京の地形の構造が対応していることに気づいたわけです」

これが『アースダイバー』の巻末についている、「TOKYO EARTH DIVING MAP」です。縄文時代の東京は、人間の脳みそのようなフィヨルド地形になっているのがわかります。

「この地形に多くある、水際のところの斜面というのが重要です。水の世界と陸の世界では縄文時代の人間にとってはすごく大きな違いを持っていました。水の世界というのは死者の霊が行くところで、また未来に生まれてくる生命が宿っている場所と考えられていました。そういう場所が何千年ものあいだずっと聖地とされてきて、まだ未開地に近かった徳川家康のころまでずっとそうでした。江戸に都市をつくるときも昔の聖地はそのまま残され、神社やお寺が残りました。その後、明治維新、太平洋戦争の大空襲、そして高度成長期の土地の大改造を経ても、東京の基本的な構造が変わらなかったというのは、本当に驚きなんです。つまり、東京という都市は確かに人間がつくったのですが、自然がつくりあげた要素を自分の中に取り入れて、ふたつの要素を組み合わせてできあがったんです。それは政治の組織や経済の組織もそうで、そういう組み合わせ方が日本の文化をつくってきたわけです。東京というのは、そういう日本の文化のまさに典型なんです」

東京というと無機質で自然も少なく人間味がないと思いがちでしたが、実は縄文の時代から人々が無意識に本能的に感じ取ってきた自然のかたちがそのまま都市の構造に生きている、大地の力が生きている街なのだなと、東京を見る目がガラッとかわるお話でした。

ビーグッドTALK-3

ゲスト:今井紀彰さん&中沢新一さん&岡野弘幹さん

岡野さんは熊野にある那智の滝の前で奉納演奏をされました。

「熊野は自然の力がすごいところです。地元の人が信仰している岩とかがあって、ほかにも地元の人しかしらないところがたくさんあります。熊野や吉野、高野山のあたりは、ネイティブ・インディアンの自然への信仰と似たものを感じます。奉納演奏のときは、まさに地球にダイブしている感覚でした。滝の岩盤に音がぶつかって、それが返ってくるんです。山全体が音のかたまりのようになって、音が降ってくるようでした。まさに自然が神様、地球は祭壇なんだと思いました」

|

”岡野弘幹”

那智の滝での奉納のときに演奏した曲を演奏していただきました。大地と天空に感謝を捧げるその音を聞いていると、そこが大自然の中のような感覚になり、大自然と神と人間が共演しているように感じました。

|

SMILEワークショップ

ヴェーダ・ヨーガ(ヴェーダセンター)

ヨガマットを持ってきた方も多く、会場中がヨガ教室になりました。スタッフもいっしょになってゆったりとした時間をすごしました。 |

|

SPEAK OUT!

絵本「ゆめにでてあげたい」の朗読

金澤みゆきさん

チベット亡命政府のあるダラムサラ村。たった一人の家族の弟と9歳の僕はヒマラヤを越えてやってきた。誰かと誰かの意地の張り合いで戦争が起きて、暴力が蔓延している。そして誰かがそれで苦しんでいる。家族と離れ離れになって苦しんでいる世界中の子どもたちに“君は一人ぼっちじゃないよ”と言ってあげたい。どんなにつらく苦しくても、自分の大切な人には幸せになってほしいと願う少年がすてきでした。

NPOインフォメーション

KIKU:チベットサポートグループ

KIKU:チベットサポートグループ

久保さん

「Escape Over the Himalaya」上映

ヒマラヤを越えて亡命するチベット難民を追ったドキュメンタリー。どうして数週間もかけて亡命しなければいけないのか、そして亡命政府の子どもたちの村の様子が描かれています。KIKUでは里親制度やチベットサポートグッズを売って、ヒマラヤを越えてきたところにある受け入れサンターでの医療費などに充当しています。

那智勝浦役場観光課

那智勝浦役場観光課

「日本の絵解き」サミットが明治大学アカデミーホールが行われました。

かつて絵解きというのは、人生観や世界観を醸成する重要なビジュアルコミュニケーションの手段・方法であったそうです。この絵を解くことで熊野の魅力がもっとわかってもらえるということです。

■スケジュール 2006年1月22日(日) 13:00-19:00

| 13:30-14:15 |

SMILEワークショップ (ヴェーダ・ヨーガ) |

| 14:30-14:45 |

SPEAK OUT ! |

| 14:45-15:05 |

NPOインフォメーション |

| 15:20-16:20 |

ビーグッドTALK- 1 |

| 16:35-17:45 |

ビーグッドTALK- 2 |

| 18:00-18:45 |

LIVE(岡野弘幹) |

■会場 パナソニックセンター

りんかい線国際展示場駅(渋谷駅からJRで1本)下車徒歩2分

ゆりかもめ有明駅 下車徒歩3分

※お車でのご来場はご遠慮ください

東京都江東区有明2-5-18

http://panasonic.co.jp/center/access.html

■料金(出入り再入場可)

一般1,500円(または1,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,000円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙、川村むつみ VJ:TOOWA2

主催:BeGood Cafe

共催:松下電器

協力:パナソニックセンター

協力:ASADA(Airlab)

企画協力:金澤みゆき

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

1950年山梨県山梨市生まれ、1977年東京大学大学院人文科学

研究科宗教学専攻修士過程修了。1979年、ネパールへ赴きチベット僧につき密教の修行を積む。帰国後東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助手。

1983年、『チベットのモーツァルト』の刊行により、いわゆる「ニューアカデミズム」の旗手の一人と目される。インド、中国ほかへのフィールドワークを続ける傍ら、宗教学、民俗学、現代思想など多肢にわたる著作を刊行。

1993年より中央大学総合政策学部教授。

2006年4月より多摩美術大学芸術人類学研究所を創設。所長として日本初の新しい学の確立をめざす。

主な著書:「アースダイバー」(講談社)、「カイエ・ソバージュ全5巻」(講談社選書メチエ)

石川県金沢市生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。

2002年度、第5回岡本太郎賞準大賞の注目作家。第24回キヤノン写真新世紀優秀賞、第5回岡本太郎記念現代芸術大賞準大賞を受賞。また「天人戯楽:大野一雄の世界」など写真集やサザンオールスタズのライブビデオの撮影など、現代アーティストとして多彩な才能を発揮している。2005年7月に「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコ世界遺産に登録された、熊野古道を題材にした写真集「熊野詣」を発表。

古来信仰を集めてきた霊場・熊野の壮大な風景写真を、古今東西の著名な哲学者や文筆家の詩文とともに紹介した。

現在2006年春、熊野本宮大社に奉納する熊野現幻曼陀羅を製作中。

音楽家・プロデューサー・天空オーケストラ代表 ’87よりソロ音楽活動を開始。’90年ドイツのレコード会社IC DIGITと専属契約を結び、アルバムの全世界発売に至る。日産自動車エコカーCM曲やテレビ番組、映像 作品の音楽なども多数手がける一方、環境や平和をテーマにしたイベントを積極的に開催し演奏するなど、エコロジカルな文化のリーダーとしても活躍中。天河大弁財天社、熊野本宮、速玉大社、那智大社など、全国の社寺での奉納演奏や、「天空オーケストラ」「風の楽団」でのバンド活動も積極的に継続している。

『エコプロダクツ2005』でエコロジー大作戦!

DATE : 2005年12月15日(木)-17日(土)

エコプロダクツ2005の会場での開催。

女優であり、フリーダイビングの日本記録を持つ高樹沙耶さんをゲストに向かえ、お話を伺いました。

ビーグッドTALK @ エコプロダクツ2005(環境コミュニケーションステージ)

ゲスト:高樹沙耶さん(女優)

『女優といえば、消費を煽る代表みたいな感じでしたからね、私はあれを持っている、これを持っている、みたいな。私は逆行していますね、そういう意味では、女優さんの中で一番モノが少ないんじゃないですかね。エコな生活をしようと思ってライフスタイルに変えたわけではないんです、実は。10年前くらいに、ドキュメンタリーの番組で海外に出かけるようになったんですね。それまではずっと東京のスタジオでお芝居ばっかりしていたんですけれども、世界に出かけて、自然の中で生きる人に出会って、それからが、すごく人生変わっていきましたね。最初フィンランドにいって、北欧の森を見たときとか、北欧の人たちの生き様を見たときとか、少し意識が変わった。その後、オーストラリアの先住民であるアボリジニの方と3日間くらい一緒に過ごさせていただいた。アボリジニのビルさんっていうおじさんで、このとき、アボリジニの生き方っていうのを学習したんですけれども、「あ?地球に生きるってこういうことなんだ」って感じたのが、本当に一番最初のきっかけですね。』

『ま、3日くらいでは、本当に彼らのライフスタイルを理解するのは不可能なんですけれども、彼らは教科書とか文字とかを使わないんですね。だから、体で体験させるんです。「聞いてごらん」とか「見てごらん」とか、「匂いをかいでごらん」とか、五感を刺激する教育をいっぱいするんですね。生きてるってことを、そこから学び取らせるというか。

この企画は実は、アボリジニと会おうとかいう企画ではなくて、「イルカは人を癒せるか」というテーマで、それを仕事にしている女性に会いに行ったんです。けれども、私は「世の中にこーんな素敵な職業があるんだ!」と思って、彼女のようにイルカセラピーがしたいと、そういう想いで、インストラクターに会ったりいろいろしました。で、ハワイという場所が、常夏ですし、海の透明度もすごくいいですし、サメの危険性もオーストラリアに比べて少ないし、そこでドルフィンスイムをしよう、ということで、ハワイに移動しました。でも(私は)女優さんですし、女優が突然ドルフィンスイムを教えますといっても、誰も相手にしてくれないし、それで仕事してくのは大変だなと思ったんで、いかに自分が海のプロになるかというのをアピールしようと思った。で、たまたまハワイにはフリーダイビングのアメリカのチャンピオンが住んでたんですね。海の仲間で、一緒に遊んでて、海に行ったときに、「沙耶はけっこう才能があるよ」って言われて、調子に乗って練習を始めたら、どんどん深く潜れた。その練習の最中に、次の年にハワイ島でワールドカップがあります、ってことになって、自分のためにも、自分がいかに海のプロだってアピールするにも、どちらにとっても必要だからチャレンジしようってことにして、それで一年でトレーニングをした。

一年間、ヨガをしたり、泳ぎ込みをしたりとか、食事制限をしたり、本当にフリーダイビングのために生きていました。感動の連続って言うか、神秘体験に近いですよね。現実のいろんなめんどくさいことを忘れて、海の世界に入っていく瞬間が気持ち良くて、ああ、なんか生きてるってすばらしいな、地球ってすばらしいな、っていうのばかりを体験できる毎日っていうのかな、夢のような時間でしたね。そのままハワイに住めたらいいな、って、ハワイでエコ暮らしをしているときに、日本の五右衛門風呂を作ったりして。いろいろ失敗もあったんですけど‥』

『スキューバダイビングってのは海を観察するっていう感じなんですけど、フリーダイビングは海と人間が一体になるっていうか、大きく言っちゃうと地球と一体になるっていうか、そういったすばらしい感じを体感できるので、ぜひ感じてみて欲しいと思いますね。やっぱり頭で考えることと感じることは全然違うと思うので、本当に自然の中にいって、海でも山でも、体験して感じるっていうことをぜひしていただきたいですね。

ハワイの海をみてから、日本で行われる(フリーダイビングの)予選に出るために日本に帰ってきて、日本の海があまりにも汚れているのにショックを受けてしまって。この海で20メートルも30メートルも潜ったら死ぬと思って、潜れなくしまったんですね。この海の汚れって一体何なんだろうって思った。日本の海はもともとハワイの海に比べて、栄養も多くてプランクトンも多いから、美味しい魚がいるっていうのもあるんですけれども、今回、それだけではないなと思いました。この透明感の無さは、陸での人間の生き方が確実に影響してるんだと。私はイルカと泳いでも、イルカと触れ合っていられるのは、本当に一日のうち数時間しかない。私はやっぱり、陸の上に生まれた人間として、陸でどう美しく生きていったらいいんだろう、って思い始めたんです。で、その時に、たまたまオーストラリアに友人がいて、パーマカルチャーというのをやっていて、その生活を見に行った。ああ、21世紀にみんながこういう生活をしていたら、きっと地球は人間に対して微笑んでくれるんだろうな、っていうライフスタイルだった。だからね、私もそれを日本にいてできたらなって。

ブリスベンから車で2時間くらい移動したところにあるマレーリという地域なんですけれども、パーマカルチャーっていうのは、昔の自給自足的な生活と今のテクノロジーをうまくミックスさせて、大地を汚さないように、永続的なライフスタイルっていう感じで。それをおしゃれにしたのが、アメリカで流行っている「ロハス」っていうのになるんですけれども。私はこのパーマカルチャーからヒントをたくさんもらいました。』

『飛行機に乗っていても、窓から見る、地球の上にある雲の色がどんどんやばい方向に向かってるよっていうのは感じるので、それは、見てしまったり、感じてしまっている以上、伝えたいです。私も、気持ちのいい海にもぐりたい、綺麗な海に潜りたいんですよね。本当に自分の子どもたちの世代に残してあげたいし、昔の写真を見ると、全然違うんです。「あ、こんな綺麗だったんだ」っていう。それはあんまりにも悲惨じゃないかなって。できる限りのことをしていきたい。

とにかく、地球っていう大きい場所と思っていたんだけれども、この星にみんなで住んでる。だから、私の家とかあなたの家とか、自分の国とかあなたの国とか、水とか空気は循環してるわけで、そういう循環してる中に、みんなが生きてるんだっていうことを、考えると、形だけ健康になろうとか、日々の生活だけ何とかしようと思っていても、どうにもならないと思います。命ある星にみんなで生きてるんだっていうことを、もう、いつもベースで考えるっていう。じゃあ次にどうしたらいいかって言うのが見えてくるので。「一つの星にみんなで生きているっていうね、それをみんなで思い出そうよ」っていうのが一番大事。数人の人ががんばっても、焼け石に水だと思うんで、みんなで同じ意識になって、一斉にやらないと、「もう遅くなっちゃうよ」って思います。』

『海で感じた感動は、コツコツとスクールなんかやりながら付き合っていくっていうことと、あとは、やっぱり自分は一人の人間として生きているっていうことを楽しみたいので、半分は自分の人生を楽しんで、半分は地球のためにお返しするみたいな、そんな生き方をしようかな、と思っています。

メディアの仕事は東京にいないとはかどらないんで、東京にもいながら、千葉県の房総の白浜町にみんなで集える海の家を作ろうと。なるべく、地球に負担をかけないような家を企画中で、いろいろアイディアがあるので、何をどういう風に取り入れようかなっていうのを今考えている最中です。今日も、「あ、これいいじゃない」っていうのがありましたから、カタログとかお名刺とかいただいてかえろうかな、と。』

『今までどっちかっていうと、メディアに「アメリカがかっこいい」みたいなことばかり言われてきて、なんか、日本人であることがダサいっていうのが、染み付いちゃってるんでしょうね、日本人て。私たちの持っている財産、知識があるので、もっと自信を持って日本を見直すことがすごく大切。(私は)昭和38年生まれ、東京オリンピックの頃で、どんどん新しいものっていう波に乗って生きてきてしまったので、悪い癖がついてるんですけれど、もう一度日本のことを見直してみようかな、って今思っています。』

『ダイビングのトレーニングしたときに、お寺のお坊さんみたいな食事になっちゃったんですよ。消化の悪いものを食べると、呼吸がすごく苦しくなるので、消化のいい食べ物。あと、カフェイン、お酒、乳製品を一切摂らない。よく考えたら精進料理と同じような食事をしていた。食事も1日に1〜2回だけなんですよ。自分が苦しくなっちゃうんですよね。競技の中にプールで、何分息を止めてられるかっていうのを継続するんですが、お腹いっぱいだと全然息が持たない。空腹状態でトレーニングをする。

そういうトレーニングと食生活を1年やったら、体が軽かったんですよね。女優時代は、いつも(からだの)この辺が痛くてだるくて、マッサージしてほしい、みたいな。いつもそんな感じだったですけど。疲れ知らずになりましたし。おなかも軽いっていうのかな。

現代人はエネルギーを取りすぎてると思いますね。世界中から、ひとのうちからいろんなものを持ってきて、食べすぎだと思いますね。お寺の料理とかもね、自分が生活している一里以内のものを食べましょうっていうことなんですよね。』

『自分がやっぱり、女優とかしていて、いいカッコをしたり、いい宝石をもつことが気持ちいいって勘違いしてた時期があって、でも実は全然気持ちよくなかった。人の羨望を買うだけで、その関係には愛が生まれないじゃない。いつまでたっても、おまえはいいよなそういうもの持ってて、って言う気持ちを生んでしまう。二人の間に、何のハピネスも生まれないと、ものすごい感じた。で、海の世界に行って、泳いだり、少ない食べ物をみんなで分け合ったり、ものすっごい幸せなんですね、みんな。そんなような意識にみんながなっていくと、すっごいいいなって思って。私はそれを確実に感じたので、若い子達にもそれを伝えていきたい。

自分だけたくさんお金持ちになったり、自分だけたくさんもって、一人ぼっちでいても、絶対さびしいと思うんですよね。』

会場全体図

今年のエコプロダクツ展でBeGood Cafeは、6ケ所でサステナブル提案をします!

Natural Food Cafe

万博で好評を博した自然食レストラン

|

BeGood Cafe MARUNOUCHI

丸の内で大好評!地球と身体にやさしいフードとドリンク

|

BeGood Village

地球にやさしいマーケット

|

オレンジプロジェクト

小田原でミカン農園を救う活動を続けて収穫したみかんを販売しました

|

SVO超エコカー展示

廃天ぷら油などを直接ディーゼルエンジン車に再利用

|

PICA山中湖ビレッジ

山中湖畔でパーマカルチャーと自然食のエコビレッジをスタート

|

■期間 2005年12月15日(木)‐17日(土) 10:00‐17:00

■会場 東京ビッグサイト 東展示場4・5・6ホール

ゆりかもめ 新橋駅から21分→国際展示場正面駅下車

りんかい線 大崎駅から13分→国際展示場駅下車

新木場駅から5分→国際展示場下車

水上バス 日の出桟橋から20分→有明客船ターミナル

路線バス 東京駅八重洲南口、浜松町駅バスターミナル他より

http://www.bigsight.jp/access/index.html

■料金 入場無料

■お問い合わせ

・エコプロ来場に関するお問い合わせ/03-5777-8600

・BeGood Cafeに関するお問い合わせ/03-5773-0225

ゲストプロフィール

80年、モデルデビュー、83年映画『沙耶のいる透視図』で女優デビュー。以来、テレビ、雑誌などのメディアで幅広く活躍。2000年、ダイビング・インストラクターの資格、小型船舶一級ライセンスを取得。01年には、活動の本拠地をハワイに移し、フリーダイビングの世界に入り、トレーニングよりわずか1年の02年、フリーダイビングの日本大会で水深45メートルの日本記録を打ち立てる。

同年ハワイで行われたワールドカップでは、水深53メートルを記録し、自己の持つ日本記録を更新。結果、個人4位、他2人のメンバーとのトータル記録で日本女子は銀メダルを獲得。

ビーグッドカフェ芸術論『アートと希望と光』

DATE : 2005年11月20日(日)

意外にも今までBeGood Cafeでやったことがないテーマ「芸術」。アートはもはや額縁の中に収まっているものではなく、人々と、世界と交わりながら、現代社会で大きな役割を果たしている。そのアートの現状、そして未来について考える。

[ ゲスト ]

|

北川フラムさん

アートディレクター、アートフロントギャラリー代表

|

| |

向坂“MOOKY”雅浩さん

エンパシー/プロデユーサー

|

ビーグッドTALK−1:芸術の「光」

ゲスト:北川フラムさん(アートディレクター、アートフロントギャラリー代表)

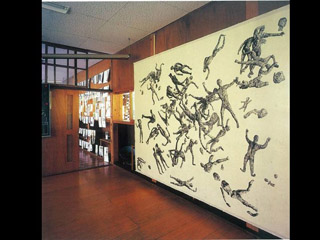

『今日は近いところから遠くの話をということで。今、代官山インスタレーション展をやっています。代官山というのは世界的にもおもしろい街を作ってきました。もともと、このホールが面している旧山手通りですが、四車線が通るめずらしい街なんですね。それを活かしながら槇文彦(まきふみひこ)さんという建築家が旧山手通りと建物の間にペデストリアンデッキという遊歩道を作って、パブリックをプライベートにうまくつなげるということをやった。この地域は住居とオフィスとショップがちょうど良いバランスであって、非常に人気がある場所です。でも、それだけじゃ足りないということで、(私が)呼ばれて来たわけです。さまざまな街づくりをやっています。1つ大きいのは、ここの近くにある「代官山アドレス」というのは旧同潤会アパートがあった場所で、そこをどういうふうに作ろうかと。そういうことをやってきています。それで、代官山インスタレーションというイベントを2年に1回やっていまして、今年がその年になっています。審査員はさきほどの槇文彦さん。ニューヨークの国連ビルを作った方です。その方と中原佑介さんという美術評論家と横浜トリエンナーレの総合ディレクターをやっている川俣正さんが4回とも審査員をやっていただいています。その作品を今日紹介します。』

『今日は近いところから遠くの話をということで。今、代官山インスタレーション展をやっています。代官山というのは世界的にもおもしろい街を作ってきました。もともと、このホールが面している旧山手通りですが、四車線が通るめずらしい街なんですね。それを活かしながら槇文彦(まきふみひこ)さんという建築家が旧山手通りと建物の間にペデストリアンデッキという遊歩道を作って、パブリックをプライベートにうまくつなげるということをやった。この地域は住居とオフィスとショップがちょうど良いバランスであって、非常に人気がある場所です。でも、それだけじゃ足りないということで、(私が)呼ばれて来たわけです。さまざまな街づくりをやっています。1つ大きいのは、ここの近くにある「代官山アドレス」というのは旧同潤会アパートがあった場所で、そこをどういうふうに作ろうかと。そういうことをやってきています。それで、代官山インスタレーションというイベントを2年に1回やっていまして、今年がその年になっています。審査員はさきほどの槇文彦さん。ニューヨークの国連ビルを作った方です。その方と中原佑介さんという美術評論家と横浜トリエンナーレの総合ディレクターをやっている川俣正さんが4回とも審査員をやっていただいています。その作品を今日紹介します。』

『左側は代官山アドレスからちょっと下に降りるところで、真ん中に普段は閉まっていて使っていない土地を使ってやったものです。右側はデンマーク大使館に置かれた作品で、建築家の中村さんという方の作品が選ばれた。大使は大喜びです。旧山手通りを上がってきたら西郷山公園というのがあって西郷従道という西郷隆盛の弟で海軍大将をやっていた人のお屋敷です。そこを降りていくと菅刈公園があります。(左側は)山口さんという大学の先生が作った作品で、人が近づくと録音機が回っている。それに向かって、みんながしゃべっているんです。次の人は前の人のメッセージを聞くことができる。子どもたちはすごく喜んでいるんですね。』

『これは時間によりますが、東横線に3、4、5両目の窓に絵が描いてある。ちょっと見えにくいですが、白い線が入っていますよね。駅に着くと窓に描かれた線と駅の後ろの風景がぴたっと一緒になる。よく東横線がOKしたなと思います。』

『これはすごいんですよ! 産業能率大学の壁にメッシュを貼って、メッシュに矢印がついている。矢印にアクリルの羽が付いていて、風を受けるようになっていて、反対側は重りが付いている。このあたりの風は部分的にこんなにも違うんだということがわかります。つまり右を向いている矢印があったり、左を向いている矢印があったりするわけです。つい最近も朝日新聞にカラーで出ていましたね。建築の大学院生が作って、これとさっきのテーブルの作品(『代官山リビング』)がグランプリをとりましたね。矢印の色が少しずつ違う。青と白のグラデーションがついていて、これは東京の空の色を研究したデータでこのようになっています。こんな風にしてね、街ってところはおもしろい場所がいろいろあるんですよ。それを回遊して回れるようになっているわけです。

こういう形の街ぐるみでのアート展示を仕掛けていこうと思ったのは10数年前からですね。立川のファーレ立川というところに昔の米軍基地跡があって、そこに37か国92人のアーティストが、街の車止めや換気塔なんかの建物の機能を保ちながら作品に変えたんです。自慢みたいで恐縮ですが、これは今世界の街づくりのモデルになりました。アートが街に入ることで、どれだけ楽しくなるか。場所や施設や建物をつなぐ、そういう役割を持っているんです。代官山もそうですが、街を歩いていくうちに、街に親しんでもらえる仕組みにしている。』

『中目黒GTという建物があるのですが、Gate Townという略で、これ僕が名前を決めた。普通は変な名前になるじゃない。なんとかビルとか、そういうのは嫌だし、ちょっと恥ずかしい名前とかもあるでしょ。そういうのは嫌だったから中目黒にあるGate Townだから中目黒GTという名前にしたんですよ。レバノン人アーティストのナディム・カラムの作品や、灯りが置かれていたり。普通のクリスマス・デコレーションとは全然違う。

ナディム・カラムは奈良にある東大寺の大仏殿の南側、鏡池というところを全部を使ってすごいことをしたんです。奈良というのは灯りですごく有名な場所ですね。この代官山に奈良県の「代官山iスタジオ」がありますよね。そこで縁ができて奈良県の名産品であるキャンドルを使ってやっている。2010年に奈良の平城京ができて1300年です。ですから、今その宣伝を一生懸命やっているわけです。無料ですから行かれるといいです。仏像の写真なんかもあって、おもしろいですよ。よくチェックしておくと奈良のおいしいお酒が飲めたり、食事が食べられたりすることもあります。』

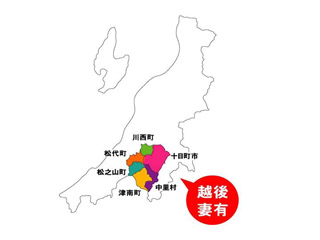

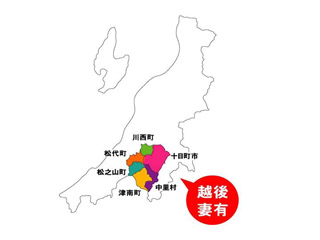

『これからが本題。これは新潟県の越後妻有(えちごつまり)でやっているアートフェスティバル。越後っていうのは今の新潟あたりのことで、妻有というのは「とどのつまり」という言葉の由来になったぐらい、山の中で人口が少なくて大変な場所。去年の10月23日に中越大地震が起きたのはこのあたりです。この写真は田んぼですが、人間の手で鋤とか鍬で作ったところはいいんですが、大規模に整備した田んぼはダメですね。このように崩れました。それで、ここに2000年から3年に一度アートトリエンナーレという芸術祭をやってきました。若い人が手伝いに来て、地元の人と仲良くなったりしています。』

『妻有は1市4町1村ですね。今は合併したから十日町市と津南町だけになりましたが、東京23区か琵琶湖よりちょっと広い地域です。この地域は過疎で人が少なくなっている上に日本は農業を捨てていき、だんだん荒れていく。自分たちが1500年やってきた農業をやる場所がなくなっていく辛さ。その耐え難いことに、みんな元気がなくなっていく。そこで、アーティストが入ってアートの力で町を変えていこうという試みです。それで元気を出していこうと。そういうことを発表したんです。ところが、地元の議員さんが6市町村で100人いるんですが全員が反対したんです。

でも、こっちも準備し始めちゃっているしお金も自分たちでなんとか作りながら進めてたんでね。それで、結果的に言いますと1回目は強引にやっちゃって。そしたら、けっこうみんな楽しかったわけですよ。で、あちこちの集落が「うちもやりたい」って言い出した。アートを通して何かやろうって来たんですね。

越後妻有は平らな土地がないから、昔からいろんな人がものすごく努力して田んぼを作ってきた。けれども、日本は農業をやめましょうという方針ですから、田んぼもやらなくなる。棚田っていうのはブナ林などと並んで自然のダム。田んぼをやめると土砂崩れの元になる。今日、主に見せる松代町では人口が減っていて、昭和30年代の終わりには1万4000人いたのが、いまは4000人です。2030年には1400人になる。ということは、コミュニティも全て崩壊するという事です。ただ、最近違うデータが出てきた。1800人になるんじゃないかって。これはなぜかと言うと、さっきも話した若い人とかがここを手伝いたがっているから、それをカウントしだしたところからデータがちょっと変わりはじめている。この地域は里山と呼ばれていて、つまり稲作をしてきて、こういう家があり、景観があって、コミュニティができている。でも、その中心は人ですよ。その人がだんだんいなくなる。でも、景観はいい。なら、これを歩いて見てもらおうと。それで、ここに一度人が来てもらって、見てもらえれば、いろんな事がみんな変わるだろうって計画したんです。そこへ、アーティストに来てもらって、アートを道しるべにして、里山を歩いてもらおうと。東京都現代美術館に行って現代美術絵を100見ると、わけがわからなくなるんですよ。

だけど、ここだと、作品は広い地域にちらばっていますからね。風のざわざわって音を聞いたり、枯葉だったり、歩く土の弾力だったりと、身体全体が開放されるんですね。そういう中でアートを見てもらいたい。』

『お金がないもんですから、5年間かけて説得して、アーティストの土屋公雄さんという人と150人の人が一緒に棚田のような花壇の公園をつくってきんです。

初めはみんな嫌がるんですよ。手間がかかるでしょ。そして、いろいろな人が関わると情報公開しないといけない。だけど実際からいえば、手間さえかけさせれば、この150人の人にとっては自分の公園になるんですね。それで、来た人も喜ぶとうれしいでしょ。で、そういう活動をいろいろやっているのを3年に1回発表している。それが芸術祭なんです。だから道路を作らないかと言っといて、こういうものを作ったり、公園を作らないかと言っといて、こういう公園を作らないかって説得しまわっているんですよ。

実際はじめ反対するわけ。アーティストが頭の中で考えたものを、人の家とか空き地とか、田んぼの上に作ろうとしたら反対しますよ。バカなことはやめろって。だけど、アーティストはあなたが先祖代々千年以上田んぼを作ってきたことを尊敬している、と。田んぼは美しい。だから、もっと美しくしますよって説得するんですね。で、はじめ反対するんですよ。でも、アーティストはものすごく勉強する。歴史を調べて、材料はこういう材料を使うと。そうすると、「まあ、50日ならいいよ」って言う人が出てくるんですよ。で、みんな見に来るでしょ。そんなに美しいのかって。じゃあ、「もうちょっとやるか」って気になるんですよね。』

『これは川俣さんが田んぼが崩れて雑草が生えているところを、木道を作って将来これを本当に美しい森に変えようとしているわけです。

この地域の高齢者の割合は40%。本当に年寄りばっかり。今の日本のあり方は、経済優先です。あらゆるものを効率化。お年寄りは経済効率が悪いと思っている。お年寄りは生きているわけだから、そんなこと言われても困るわけですよ。なんとなく邪魔にされている。で、そのお年寄りになんとか元気になってもらおうと。それで、大学生が全部回って、4500人、1万2000枚の20cmの刺繍を作ったわけです。おばあちゃんはうれしいんですよ。普段は「どんくさい」とか、「またこぼしちゃった」とか言われるわけ。でも、おばあちゃんにとってみれば裁縫は特技。裁縫になれば、ものすごく得意なんです。で、孫娘に教えたりして刺繍を作るわけです。作品がこれだけの規模になると、本当に美しい。』

『これは50日も外にあると、雑巾としても使えないんですね。これが終わる時におばあちゃんたちはやっぱり、泣いたり寂しかったりするわけですよ。田舎に行けば1月15日にどんと焼き(※)というのがあるんですが、翌年、前の年に使った古いものを燃やしたみたいです。ですから、こういう事をやるといいわけです。』

※日本各地で行なわれる小正月(1月15日)の火祭り。お正月に使った門松やしめ縄、お守り、破魔矢、祈願成就した「だるま」などを持ち寄って焼き、その火にあたったり、餅を焼いて食べたりして無病息災を願う。

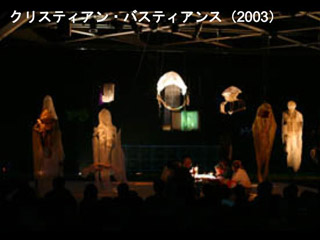

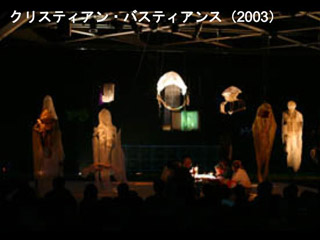

『これはクリスティアン・バスティアンスというオランダのアーティスト。日本・オランダ就航400周年を記念して、彼は日本に来たんです。彼はバブル経済破綻後の日本の問題はホームレスだと思ってきたわけですよ。でも、越後妻有の話を聞いて、そんなものは大した問題じゃないと。お年寄りが年をとっていく。だけど、先祖代々からの土地は「効率が悪いからやめましょう」と国が捨てている。こっちの方がずっと問題だといって、彼はこの土地に4か月間入ったんです。で、ず?っとお年寄りにインタビューしていくわけ。「孤独だった」とか「戦争に行った」だとか、いろいろ。「自分の母ちゃんが死んだ」とかね。で、とにかくいろんな人に聞いていくのですが、10人の人の典型的な録音を構成して「真実のリア王」というのをやったんです。10人の特色を造形したわけ。おもしろい造形でしょ? で、10の人を出すんですよ、その10人を。

僕は心配でした。おじいちゃんおばあちゃんにリア王のセリフなんてできるわけがないと思った。だけど、今言ったようなやり方だから、自然にしゃべっている事を構成しているわけなんですよ。ものすごく感動的な舞台で。とにかく終わったあとみんな抱き合っているわけ。劇作家の太田省吾さんやNHK副会長の永井多恵子さんなどいろいろな人が観に来ていて、観ている人も感動しちゃう。つまり、捨てられていく土地と年をとる二重の孤独が本当によく出ている。しかも、田舎の言葉でしょ。

ところが、2日目になると家族の中から少し冷ややかな意見が出てきた。「我々は観ているだけだけど、じいちゃんばあちゃんはただくっちゃべってるだけでいいな」って。まあ、たしかにね。でも、ただくっちゃべっているからリアリティがあっておもしろかった。で、2日目からはちょっと違ったんです。自分の声が流れ始めるでしょ。そうすると、パッと立ったり、手を挙げたり、立ってお辞儀をしたりして。それが、本当におかしかった。でも、本当に、これは感動した。だって、これはつまりこの妻有の田舎全部が主人公なわけでしょ。』

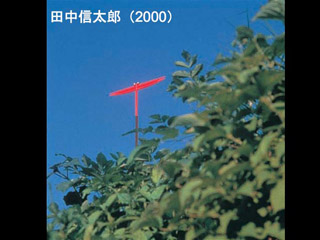

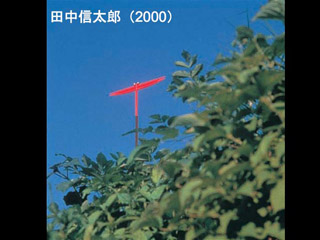

『これは田中信太郎さんが、赤とんぼを縦に作って、この青い空と森の緑を見せようとしたわけです。田中信太郎さんというのは、ブリジストン美術館に抽象的な彫刻を作っている人で、抽象彫刻の名手なんですが、妻有に行くと赤とんぼを作っちゃった。それで、私たちが反対を押し切ってやったもんだから、さっき言った計画に反対した100人の議員が僕をつるし上げた。「教育上まずい」って。「赤とんぼは絶対に垂直に飛ばない」と。なるほど。だけど、僕は密かに「やったな!」って思ったんです。彼はおもしろかったんですね。でも反対した手前、なにか反対の理由を言わなきゃいけなくて。それで、思いついたのがこれだったわけです。今では、彼も一緒になって大工の手伝いをしてくれていますよ。アーティストもその作品を観る人も変わっちゃうわけですよ。』

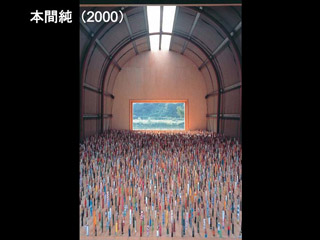

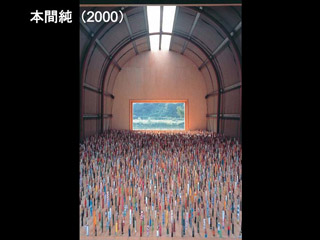

『この地域は雪が降るから、駐車場は天井がかまぼこ型をしているのが多いんですよ。そこにテーブルをひいて、窓を作って子どもたちが持ってきた、ちびた「えんぴつ」。それを並べてえんぴつの森から本当の森を見ようって。この本間純さんという人は絵本作家の五味太郎さんと一緒に組んでおもしろい絵本も作っています。』

『これは、棚田を見せようという試みです。大岩オスカール幸雄さんというブラジル三世の方で、いま、ニューヨークで大活躍のアーティストです。この作品は田んぼに関わっている家族の肖像なわけです。この右側は、若いお母さんが子供を抱いている。本当は初めは嫌だって言っている人も、そこまでしてくれるんならって。だから、まだ立っていますよ。やめろなんて気は起こらない。』

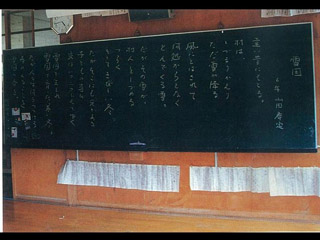

『もっと傑作なのが、ロシア出身のイリヤ・カバコフという大アーティスト。最高です。棚田の一番右は苗代、そして左に行くと田んぼを作っている。種まき、最後は収穫。いろいろな農業の場面を描いている。で、それを、川の向こうの棚田に作ったわけです。高さが3〜4mあるんですよ。そういうのを設置しようとしたんです。ここは福島さんというおじいちゃんが田んぼをやっていました。

向こうには5つの彫刻があって、手前にスクリーンがあってそこに詩がかかれている。立体絵本なわけですね。向こうの絵と手前の詩がはまっているわけです。これは本当にすごく美しい。“四月、輝く太陽。雪は消え、湿っぽい霜が空中を充たす。ずんぐりした馬が、重い耕作用の鋤を懸命に引っ張る。春のうちに、田んぼの準備を入念に。新たな種まきと苗の植え付けのために。”って、書いてあるんですよ。

まず、この福島さんは2000年に田んぼをやめるはずだったんです。だから、僕らに貸してくださいってお願いした。でも、冗談言うなって。で、いろんな人がカバコフに日本の農業を知ってもらうために、本を訳して読んでもらったり、この土地の昔の写真を見せたりして。それでこういう風にスクリーンに詩を書いて、立体絵本にする提案をした。そこまですると、こっちも向こうも大変でしょ。それで、福島さんがそこまで言うなら、じゃあやりましょうって。それどころか、今でも農業をやっていますよ。もううれしくてしょうがないんですよ。人が「美しい田んぼ」だとか言ってくれたり、見に来てくれたり。というように、初めの反対から一緒に仕事をしていくようになる。そうすると、福島さんは元気になる。作っている意味があるんですよ。』

まず、この福島さんは2000年に田んぼをやめるはずだったんです。だから、僕らに貸してくださいってお願いした。でも、冗談言うなって。で、いろんな人がカバコフに日本の農業を知ってもらうために、本を訳して読んでもらったり、この土地の昔の写真を見せたりして。それでこういう風にスクリーンに詩を書いて、立体絵本にする提案をした。そこまですると、こっちも向こうも大変でしょ。それで、福島さんがそこまで言うなら、じゃあやりましょうって。それどころか、今でも農業をやっていますよ。もううれしくてしょうがないんですよ。人が「美しい田んぼ」だとか言ってくれたり、見に来てくれたり。というように、初めの反対から一緒に仕事をしていくようになる。そうすると、福島さんは元気になる。作っている意味があるんですよ。』

『2003年の4月は、すごい雨が降った。雨のぬかるみの跡が見えるでしょ。この手跡がべたべたといっぱいついて、「七人の侍」の戦闘シーンを彷彿させるぐらいの感じでね。毎日新聞の記者は、「アーティストがいて見る人がいる、そうじゃないものが見えた」って言っていましたね。で、ここは雪が降ると重みでつぶれて危ないからつぶしたんですよ。だから、ここをつぶす前にたいまつを焚いて、かがり火をつけてコンサートをした。(人が)向こうまで満ち満ちていたんです。で、後日談がある。僕は良くできたって聞いていて、みんな喜んでいるもんだと思っていた。古郡さんが「またやりたい」って言い出したんですよ。「もっとすごいものを」って。それで今度、僕が集落に話に行くって言ったら、うちのスタッフが「北川さん、それだけはやめてください」って。みんなこんな事はもう二度とやりたくないって言ってるわけ(笑)。古郡さんも相当いじめられたみたい。集落の人々もぶつぶつ言いながらもやった。だけども、喜びなわけ。で「やめてください」って言われたものの、そうはいかないと僕が行きました。

『2003年の4月は、すごい雨が降った。雨のぬかるみの跡が見えるでしょ。この手跡がべたべたといっぱいついて、「七人の侍」の戦闘シーンを彷彿させるぐらいの感じでね。毎日新聞の記者は、「アーティストがいて見る人がいる、そうじゃないものが見えた」って言っていましたね。で、ここは雪が降ると重みでつぶれて危ないからつぶしたんですよ。だから、ここをつぶす前にたいまつを焚いて、かがり火をつけてコンサートをした。(人が)向こうまで満ち満ちていたんです。で、後日談がある。僕は良くできたって聞いていて、みんな喜んでいるもんだと思っていた。古郡さんが「またやりたい」って言い出したんですよ。「もっとすごいものを」って。それで今度、僕が集落に話に行くって言ったら、うちのスタッフが「北川さん、それだけはやめてください」って。みんなこんな事はもう二度とやりたくないって言ってるわけ(笑)。古郡さんも相当いじめられたみたい。集落の人々もぶつぶつ言いながらもやった。だけども、喜びなわけ。で「やめてください」って言われたものの、そうはいかないと僕が行きました。

「みなさまご苦労様でした。古郡さんが『またやりたい』と言っているんですが……」と言うと、みんな「冗談じゃない。もう嫌だ」と。私が「では、他の地域でやっていいですか?」って言ったら、「冗談じゃない。我々がやる」って言ったんです(笑)。

アートってなんの役にも立たないし、無償の、ただの労働でしょ。シリフォスの神話みたいに、ただ労働しているだけみたいな。だからできるんですね。そういうことでつながるんです。アートの持っているバカバカしさみたいなものが、人と人をつなぐというか。本当に僕も驚いたわけ。みんな、話したら「もう嫌だ」とか、ぶつぶつ文句言われて。「いかに大変だったか」って言うわけですよ。「ああ、すいませんでした。じゃあ別の地域でやります」って言ったら、こんな顔して睨まれたもんね。』

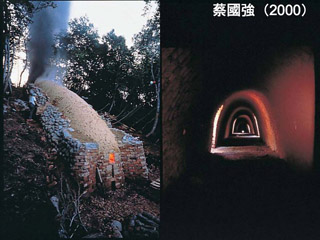

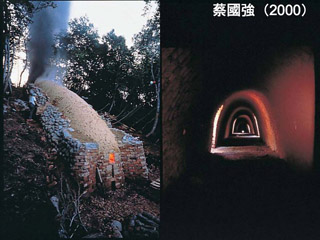

『これは蔡國強さんという世界の大スーパースターの作品ですね。前回の上海でのAPECで電車に花火をつけたんです。ものすごいですよ。彼は次の北京オリンピックもディレクターやりますから、とんでもないことやると思いますよ。ベネッセコーポレーションがある直島で文化大混浴ってのをやっているんですよ。そこで本当にとんでもないことが起きたんですよ。芸大の女性と、70歳のおじいちゃんが本当に結婚したんですよ。あっ、してはいないけど、親もついに合意した。そこでできたロマンスですよ。

『これは蔡國強さんという世界の大スーパースターの作品ですね。前回の上海でのAPECで電車に花火をつけたんです。ものすごいですよ。彼は次の北京オリンピックもディレクターやりますから、とんでもないことやると思いますよ。ベネッセコーポレーションがある直島で文化大混浴ってのをやっているんですよ。そこで本当にとんでもないことが起きたんですよ。芸大の女性と、70歳のおじいちゃんが本当に結婚したんですよ。あっ、してはいないけど、親もついに合意した。そこでできたロマンスですよ。

文化大混浴のせいかどうかはわからないが、そこでアートを見に行った美術志向の女性と、そこで説明をしていたおじいちゃん、もちろん、ちゃんとした方なんですけれども、本当に恋に落ちたんですよ。

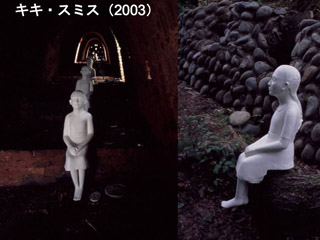

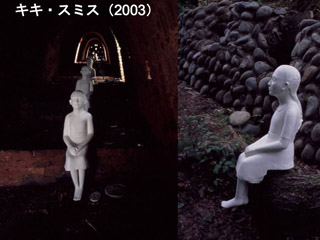

蔡國強は中国の福建州出身です。中国も近代化・合理化の中で、こういった30mもある登り窯をどんどん壊している。彼は、それは忍びないと、日本に移築したわけです。これは美術館です。美術館というのは金がないとできないっていう常識があると思いますが、「そうじゃない」と。美術館をやりたい人と、そこに出展したい人がいれば、美術館は成立するんだということ。で、日本のどの近代美術館が呼んでもOKを出さなかった超スーパースターアーティスト、キキ・スミスを呼んだ。彼女は「ここならやります」って。』

『こういう、美しい作品を作っているんです。忙しい人なんですが、彼女は2週間日本に滞在して作業をしました。この作品は彼女自身と重ね合わせている。田舎の一人の少女が薪を拾って、洞窟があったから少し休もうって。その休みは一瞬の休みかもしれないし、それは永遠の休みかもしれない。そういうことが伝わってくるような、しみじみとした展覧会でしたね。キキ・スミスの作品って大変な値がついているんですが、見張りもいない、除加湿もされていない、保険もかかっていない。そういうところで50日間やりました。でも、本当に事故は起こらなかった。来年はまた別のアーティストがやります。蔡國強さんは、自分はここの館長だって言っていますからね。』

『こういう、美しい作品を作っているんです。忙しい人なんですが、彼女は2週間日本に滞在して作業をしました。この作品は彼女自身と重ね合わせている。田舎の一人の少女が薪を拾って、洞窟があったから少し休もうって。その休みは一瞬の休みかもしれないし、それは永遠の休みかもしれない。そういうことが伝わってくるような、しみじみとした展覧会でしたね。キキ・スミスの作品って大変な値がついているんですが、見張りもいない、除加湿もされていない、保険もかかっていない。そういうところで50日間やりました。でも、本当に事故は起こらなかった。来年はまた別のアーティストがやります。蔡國強さんは、自分はここの館長だって言っていますからね。』

『成田と妻有しか知らないドイツ人もけっこういますよ。ちょっといばった話ですけど、フィンランド、フランス、オランダ、オーストラリアなどでは大地の芸術祭は世界一の展覧会だって言っているんですよ。そこで選ばれたアーティストたちの足代は国が出してくれますよ。そういう意味で、20世紀は都市の時代でしょ。で、今までは都市の美術しか私たちも知らない。近代というか都市の時代を映しこんでいた。だけど都市も病んできた時に、美術も病んできたんですよ。美術はもっと楽しさや可能性があるのに。(妻有のような)こういう場所で少し何か見えてくるんじゃないかとみんな思いだしたわけです。みなさんご存知のピーターラビット。イギリスの湖沼地帯の土地をピーターラビットを守るためにナショナルトラストで買った。そこの理事長が妻有に2週間滞在したのですが、越後妻有と組んで一緒に大地のアートをやろう! って言っていましたね。』

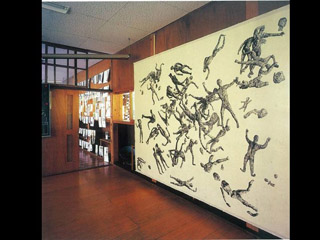

『これは、小さな村立の体育館。2000年の夏が終わると、この建物は壊すことになっていた。校庭には昭和30年に8.5m雪が積もったという印があるんですよ。北山善夫というアーティストは時々仕事で岐阜に帰るんですが、3?4か月滞在して赤と白と黄色の竜のようなものを作った。でも、これだけじゃない。ずっとそこにいるから、やがて廃棄されるであろう文集とかスナップ写真とか、答辞とか送辞とかそういうのを全部編集しなおして、それをものすごく美しく展示した。僕にとっては本当に生まれて初めての体験だったんですが、ここに行った瞬間、子どもたちが遊んでいるように見えた。ざわめきが聞こえたんですよ。それはおそらく、自分の体験に合わせて、時間が蘇ったんです。それは僕だけじゃなかった。すごくアクセスが悪い場所だったのですが、最後の1週間位は車がダーッと並んで。地域の時間というものが蘇ったんですね。』

『これは韓国のアーティスト金九漢。地域の人が「集会所がほしい」と言うから、1年半かけて集会所を作ったんです。焼き物で出来てます。ものすごい焼き物。造盤しながらこの上にもう1つ釜を作って焼いた。地域の人は後でこう言いました。「韓国の人たちは何もしない。毎日温泉に行って飲んだくれていて、今なら言えるけど本当に帰ってもらおうと思ってた」って。でも、だんだんコミュニティの中でいろいろ出来てきて、いまこの集落は金九漢の指導のもと、焼き物をこの地域の物産として売り出そうとしている。』

『1つわかりやすいものを出します。横浜トリエンナーレでもエースだったリチャード・ウィルソンっていうイギリスの大彫刻家。彼はイギリスにある自分の自宅をそのまま、地球の裏側を通してくれば逆さまに建つだろうって。これは中学校の前でやっているのですが、ちょっと造形っぽいでしょ。これを作ったのが前田建設という会社。高層ビルはいっぱいあるけれども、一度一分も変えないで建物を斜めに建てるというのは、今の技術では非常に大変なんです。ノウハウがないから。前田建設は会長はじめ、社をあげてこれに.取り組んだんです。終わってから、リチャード・ウィルソンさんと前田さんが、この中学でなぜ私たちはこんなバカなことをしたかっていう授業をしました。感動的でした。なぜ僕は前田建設を褒めるかというと、全社員名刺にこの建物の写真が入っているんですね。それで「一切お金は貰わない」って言ったもんね。私たちはこの建物を作ることに関われて嬉しいと。なんかこう、ものつくるっていう触れ合いのようなものができているんですね。』

『1つわかりやすいものを出します。横浜トリエンナーレでもエースだったリチャード・ウィルソンっていうイギリスの大彫刻家。彼はイギリスにある自分の自宅をそのまま、地球の裏側を通してくれば逆さまに建つだろうって。これは中学校の前でやっているのですが、ちょっと造形っぽいでしょ。これを作ったのが前田建設という会社。高層ビルはいっぱいあるけれども、一度一分も変えないで建物を斜めに建てるというのは、今の技術では非常に大変なんです。ノウハウがないから。前田建設は会長はじめ、社をあげてこれに.取り組んだんです。終わってから、リチャード・ウィルソンさんと前田さんが、この中学でなぜ私たちはこんなバカなことをしたかっていう授業をしました。感動的でした。なぜ僕は前田建設を褒めるかというと、全社員名刺にこの建物の写真が入っているんですね。それで「一切お金は貰わない」って言ったもんね。私たちはこの建物を作ることに関われて嬉しいと。なんかこう、ものつくるっていう触れ合いのようなものができているんですね。』

『やると楽しいんですよ。でもやるまでは反対も多い。ちょっと真面目なことを言いますと、あの地域の人たちの属性は過疎地で農業をやってきたじいちゃん、ばあちゃんたちで。そこに、アーティストや都市の若者がやってくる。何やっているかわからないような。世代とジャンルと地域を越えた人たちが出会って、そこで何かが動き出した。ものすごいですよ。いま東京で、大学の先生や会社の経営者が、いかにこのプロジェクトを手伝うかって真面目に週一回ぐらい、いろんなところで相談を受けているんです。信じられないことが起きている。地域の人にとって都市の人は必要だけど、それ以上に都市の人が地域を必要としているんです。自分が本当に欲せられる場所がある。地域がこのように崩れていく。私たちも危ないと思い始めたってことです。

松代にある3つの建築、公園が世界の建築ベスト100に選ばれています。だからレベルは高いです。来年は古くなって全部壊されていく空き家で何かしようと準備しています。壊すばっかりの家をギャラリーとかショットバーとかに変えるわけですね。』

『クリスチャン・ボルタンスキーという美術家とジャン・カルマンという大演出家が組んで、廃校につくったんです。入るとスリッパがあって、廊下がある。廊下に戸が立っていて窓から奥の体育館にピアノがあって小学校唱歌が流れてくる。本当にぞ?ってしてくるわけ。で、2階に行くと理科室、音楽室があって。主役がいなくなった切なさというか、そういうのがぐ?っとくるんですね。ボルタンスキーは世界最高のアーティストでジャン・カルマンもすごい演出家。ほとんど一銭も使わずにやりましたからね。ほとんど、そこにあるもので作りました。僕にお金がないことを彼らは知っているんです。でも、来年彼らはここを美術館にします。詳しくは何も言わないんですが、おそらく美術館でありながら、さっきの北山さんを彷彿させるような、人間の影がふわぁ?って消えるような、そういうようなことをやろうとしているんじゃないかと思います。美術館でありなら舞台を作ろうとしている。やるからには絶対にベストをつくしますからね。今までに最高の「美術館でありながら劇場」を作るみたいです。』

『クリスチャン・ボルタンスキーという美術家とジャン・カルマンという大演出家が組んで、廃校につくったんです。入るとスリッパがあって、廊下がある。廊下に戸が立っていて窓から奥の体育館にピアノがあって小学校唱歌が流れてくる。本当にぞ?ってしてくるわけ。で、2階に行くと理科室、音楽室があって。主役がいなくなった切なさというか、そういうのがぐ?っとくるんですね。ボルタンスキーは世界最高のアーティストでジャン・カルマンもすごい演出家。ほとんど一銭も使わずにやりましたからね。ほとんど、そこにあるもので作りました。僕にお金がないことを彼らは知っているんです。でも、来年彼らはここを美術館にします。詳しくは何も言わないんですが、おそらく美術館でありながら、さっきの北山さんを彷彿させるような、人間の影がふわぁ?って消えるような、そういうようなことをやろうとしているんじゃないかと思います。美術館でありなら舞台を作ろうとしている。やるからには絶対にベストをつくしますからね。今までに最高の「美術館でありながら劇場」を作るみたいです。』

『昨日は大変だったんですよ。ツアーで代官山を回って、立川でまたツアーして。僕ねツアーばっかりやっているんですよ。この間計算したら、人生の10分の1はツアーしていますよ。立川にはもう300回ぐらいは行ってるし。妻有も開期中は毎日やっていますし、今でも月に2回ぐらいは。

今日は呼んでいただいてありがとうございました。』

ビーグッドTALK−2:光と闇の神話

ゲスト:向坂“MOOKY”雅浩さん(エンパシー/プロデユーサー)

* アートビデオ紹介:光と闇の神話「WORLD SPIRIT」

詩とストーリーテリング、音楽、神秘的な絵画がステージ上で融合されたマルチメディア・ショーである「WORLD SPRIT」。今年3月に行われたライブのダイジェストを見ながら、プロデューサーである向坂MOOKYさんに作品の紹介をしていただきました。サイケデリックな宇宙の神話的世界観は刺激的でした。

”SUGIZO,KNOTO,TETRA”

急遽TOOWA2のVJも加わり、4人のアーティストによる音と映像のセッションとなりました。バイオリンの音が人の声にも、植物の声にも、星や水の声にも聞こえ、地球の記憶をめぐる旅のように感じられました。

SMILE ワークショップ

和尚アートユニティ チャクラ・レゾナンス・メディテーション

楽器「クリスタルボウル」をベースとした音と自分の声によってオーラの中の不要なものを取り除き浄化するワークショップを行った。今回行ったのは上昇瞑想。第1?第7のチャクラそれぞれに音と色があり、その色をイメージしながら音に合わせて声を出す。声を使って体のなかを震わせることによって音とともにエネルギーを高め、バランスを取り戻すことができるのだそうだ。クリスタルボウルの音と自分の声が共鳴していくのがとても心地よく、意識はあるのに眠っているような、開放的でとてもリラックスした状態になった。

SPEAK OUT!

“オープンマイク”で何度か登場していただいたGOさんとアウトノミアさんによる詩の朗読と、あじまスローのさちこさんは高知でつくったという朗らかな歌をうたってくれました。そしてスローの小澤さんはラップの「酉年の歌」を披露。残りあと少しになってしまった「酉年」を「取り戻して欲しい!」とパワフルなパフォーマンスにお客さんもノッていました。

NPOインフォメーション

“PEACE ON”による「LAN TO IRAQ」というイラクの文化交流アートプロジェクトと画家ハニ氏の個展の紹介。“地球平和公共ネットワーク”による東京平和映画祭の告知。アースデイ東京2006のイベント企画構想のお話がありました。

■スケジュール 2005年11月20日(日) 14:00‐20:00

| 14:30-15:15 |

SMILEワークショップ (メディテーション) |

| 15:25-15:40 |

SPEAK OUT ! |

| 15:40-16:00 |

NPOインフォメーション |

| 16:15-18:45 |

ビーグッドTALK |

| 19:00-19:40 |

LIVE(SUGIZO & KNOTO & TETRA) |

■会場 代官山Ball Room

東急東横線代官山駅より徒歩1分

JR/日比谷線 恵比寿駅より徒歩8分

渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSEビル

代官山Ball Roomへのアクセス

※お車でのご来場はご遠慮ください

■料金(出入り再入場可)

一般1,500円(または1,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員1,000円

小学生以下無料

地域通貨*=Rainbow Ring、アースデイマネーが使えます。

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

司会:シキタ純、市川美沙 VJ:TOOWA2 DJ:MARUCHAN

主催:BeGood Cafe

共催:CAMUNeT http://camunet.gr.jp/

協力:ASADA(Airlab)、OneWorld国際環境ビジネスネットワーク http://www.oneworld-network.com

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

ゲストプロフィール

■北川フラムさん

アートディレクター、アートフロントギャラリー代表 ほか |

東京芸術大学美術学部卒業 1978年「ガウディ展」を全国11ヶ所で巡回、 1980年に「子どものための版画展」を小・中学校中心に全国で巡回。 1988年には「アパルトヘイト否! 国際美術展」を全国194ヶ所で巡回。 草の根的なプロデュースを展開し、それまであまり知られていなかった ガウディとアパルトヘイトに反対する芸術家の動きを日本に紹介した。 代表的なプロジェクトとして「ファーレ立川アート計画」など。 また、活動の拠点である代官山ヒルサイドテラスはその都市文化への発信に対する貢献で1998年度メセナ大賞を受賞した。 1997年より十日町地域ニューにいがた里創プラン事業総合コーディネーターとして、越後妻有アートネックレス整備構想に携わり、 「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」では総合ディレクターをつとめる。

http://www.artfront.co.jp/jp/afg01_6.html

■向坂“MOOKY”雅浩さん

エンパシー/プロデユーサー |

イベントや舞台、ファッションショーなどの企画や演出、プロデュース、ディレクション、DJなど、多岐に渡る才能を使い意欲的な活動を展開する。日本に 於けるアンビエントDJのオリジネーターであり、エレクトリックとアコースティック、民族音楽が融合した21世紀の地球音楽”ハイブリットミュージック”を提唱してきた。12月2日に開催される「World Split」では、総合演出をつとめる。映像とパフォーマンスが一体となり、リアルタイムに呼応して変化するそのマジカルなステージは、今までにない新 しいスタイルのアートフォームだと言えるだろう。

http://www.empathy.co.jp/index.html

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

渋谷生まれ渋谷育ちの長谷部さん。「昔から、出身地の話になると、『いいなぁ』ってよく言われました。これって、実は、渋谷がそれだけ注目されているってことだと思うんですよ。“渋谷”が変われば、“東京”も変わるかもしれないし、“日本”もかわるかもしれないし、“世界”も変わるかもしれない。渋谷からアクションを起こせば、個人のライフスタイルを変えることができるんじゃないかと考えているんです」。

渋谷生まれ渋谷育ちの長谷部さん。「昔から、出身地の話になると、『いいなぁ』ってよく言われました。これって、実は、渋谷がそれだけ注目されているってことだと思うんですよ。“渋谷”が変われば、“東京”も変わるかもしれないし、“日本”もかわるかもしれないし、“世界”も変わるかもしれない。渋谷からアクションを起こせば、個人のライフスタイルを変えることができるんじゃないかと考えているんです」。 けれども、「日本には、スウェーデン以上に可能性がある」とぺオさんは言います。「日本人の環境に対する意識は強い。スーパーでビニール袋を断ったり、お弁当を買っても割り箸を断ったりしているでしょう。あれはすごいですよね。日本には、ただビジョンがないだけ。ちゃんと引っばってくれる力がないと、どんなに意識が高くても前には進みません」。

けれども、「日本には、スウェーデン以上に可能性がある」とぺオさんは言います。「日本人の環境に対する意識は強い。スーパーでビニール袋を断ったり、お弁当を買っても割り箸を断ったりしているでしょう。あれはすごいですよね。日本には、ただビジョンがないだけ。ちゃんと引っばってくれる力がないと、どんなに意識が高くても前には進みません」。 ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「ヨガはなんのためにやっているのか?その究極の目的は、自分が誰なのかを知ること。」という松原さんの言葉でワークショップが始まりました。松原さんを中心に、みんなで車座になって座り、ゆったりと静かなワークになりました。

「ヨガはなんのためにやっているのか?その究極の目的は、自分が誰なのかを知ること。」という松原さんの言葉でワークショップが始まりました。松原さんを中心に、みんなで車座になって座り、ゆったりと静かなワークになりました。

アースデイ東京ホームページ

アースデイ東京ホームページ

小笠原あや(アースデイウォーク案内人):

小笠原あや(アースデイウォーク案内人):

代替医療とは、わたしたちが通常病院で受けている、いわゆる近代西洋医学以外の医療や療法、健康法の総称。何万年も前のシャーマニズムにその起源をもち、今回のひとつのテーマであるホメオパシーもそこから生まれた考え方です。シャーマニズムはほかにもインド医学、チベット医学、中国医学といった伝統医学へと派生していて、そのなかでもギリシャ医学、ローマ医学といった伝統医学が、現在の近代西洋医学の基礎となっているのだとか。その最先端と思われていた近代西洋医学にもさまざまな点で限界があるように言われてきている今、ホメオパシーのような新しい医療体系である代替医療に注目が集まってきています。

代替医療とは、わたしたちが通常病院で受けている、いわゆる近代西洋医学以外の医療や療法、健康法の総称。何万年も前のシャーマニズムにその起源をもち、今回のひとつのテーマであるホメオパシーもそこから生まれた考え方です。シャーマニズムはほかにもインド医学、チベット医学、中国医学といった伝統医学へと派生していて、そのなかでもギリシャ医学、ローマ医学といった伝統医学が、現在の近代西洋医学の基礎となっているのだとか。その最先端と思われていた近代西洋医学にもさまざまな点で限界があるように言われてきている今、ホメオパシーのような新しい医療体系である代替医療に注目が集まってきています。

「アースダイバー」を刊行したばかりの中沢新一さんが、縄文から連綿と続く東京という土地の新しい人類学的捉え方について語り、写真コラージュの奉納曼荼羅を制作中の写真家今井紀彰さん、熊野の那智の滝で奉納演奏を行ってきた音楽家岡野弘幹さんと共に『大地の力、天空の智慧』というテーマにトークが弾みました。

「アースダイバー」を刊行したばかりの中沢新一さんが、縄文から連綿と続く東京という土地の新しい人類学的捉え方について語り、写真コラージュの奉納曼荼羅を制作中の写真家今井紀彰さん、熊野の那智の滝で奉納演奏を行ってきた音楽家岡野弘幹さんと共に『大地の力、天空の智慧』というテーマにトークが弾みました。

今井さんは、人や風景などを捕った写真をコラージュのようにして曼荼羅をつくってらっしゃいます。「あるとき突然、写真で曼荼羅をつくりたいと思いました。インドでチベットから亡命してきた大学の先生に会ったときに曼荼羅を学びたいと話したら、曼荼羅は学んでも難しくてわからない、つくることも曼荼羅のうちだ、と言われたんです。それで、フィルムを裏焼きしてプリントし、4枚1組で組みあげて曼荼羅をつくるという今のスタイルになっていきました」

今井さんは、人や風景などを捕った写真をコラージュのようにして曼荼羅をつくってらっしゃいます。「あるとき突然、写真で曼荼羅をつくりたいと思いました。インドでチベットから亡命してきた大学の先生に会ったときに曼荼羅を学びたいと話したら、曼荼羅は学んでも難しくてわからない、つくることも曼荼羅のうちだ、と言われたんです。それで、フィルムを裏焼きしてプリントし、4枚1組で組みあげて曼荼羅をつくるという今のスタイルになっていきました」

『今日は近いところから遠くの話をということで。今、代官山インスタレーション展をやっています。代官山というのは世界的にもおもしろい街を作ってきました。もともと、このホールが面している旧山手通りですが、四車線が通るめずらしい街なんですね。それを活かしながら槇文彦(まきふみひこ)さんという建築家が旧山手通りと建物の間にペデストリアンデッキという遊歩道を作って、パブリックをプライベートにうまくつなげるということをやった。この地域は住居とオフィスとショップがちょうど良いバランスであって、非常に人気がある場所です。でも、それだけじゃ足りないということで、(私が)呼ばれて来たわけです。さまざまな街づくりをやっています。1つ大きいのは、ここの近くにある「代官山アドレス」というのは旧同潤会アパートがあった場所で、そこをどういうふうに作ろうかと。そういうことをやってきています。それで、代官山インスタレーションというイベントを2年に1回やっていまして、今年がその年になっています。審査員はさきほどの槇文彦さん。ニューヨークの国連ビルを作った方です。その方と中原佑介さんという美術評論家と横浜トリエンナーレの総合ディレクターをやっている川俣正さんが4回とも審査員をやっていただいています。その作品を今日紹介します。』

『今日は近いところから遠くの話をということで。今、代官山インスタレーション展をやっています。代官山というのは世界的にもおもしろい街を作ってきました。もともと、このホールが面している旧山手通りですが、四車線が通るめずらしい街なんですね。それを活かしながら槇文彦(まきふみひこ)さんという建築家が旧山手通りと建物の間にペデストリアンデッキという遊歩道を作って、パブリックをプライベートにうまくつなげるということをやった。この地域は住居とオフィスとショップがちょうど良いバランスであって、非常に人気がある場所です。でも、それだけじゃ足りないということで、(私が)呼ばれて来たわけです。さまざまな街づくりをやっています。1つ大きいのは、ここの近くにある「代官山アドレス」というのは旧同潤会アパートがあった場所で、そこをどういうふうに作ろうかと。そういうことをやってきています。それで、代官山インスタレーションというイベントを2年に1回やっていまして、今年がその年になっています。審査員はさきほどの槇文彦さん。ニューヨークの国連ビルを作った方です。その方と中原佑介さんという美術評論家と横浜トリエンナーレの総合ディレクターをやっている川俣正さんが4回とも審査員をやっていただいています。その作品を今日紹介します。』

まず、この福島さんは2000年に田んぼをやめるはずだったんです。だから、僕らに貸してくださいってお願いした。でも、冗談言うなって。で、いろんな人がカバコフに日本の農業を知ってもらうために、本を訳して読んでもらったり、この土地の昔の写真を見せたりして。それでこういう風にスクリーンに詩を書いて、立体絵本にする提案をした。そこまですると、こっちも向こうも大変でしょ。それで、福島さんがそこまで言うなら、じゃあやりましょうって。それどころか、今でも農業をやっていますよ。もううれしくてしょうがないんですよ。人が「美しい田んぼ」だとか言ってくれたり、見に来てくれたり。というように、初めの反対から一緒に仕事をしていくようになる。そうすると、福島さんは元気になる。作っている意味があるんですよ。』

まず、この福島さんは2000年に田んぼをやめるはずだったんです。だから、僕らに貸してくださいってお願いした。でも、冗談言うなって。で、いろんな人がカバコフに日本の農業を知ってもらうために、本を訳して読んでもらったり、この土地の昔の写真を見せたりして。それでこういう風にスクリーンに詩を書いて、立体絵本にする提案をした。そこまですると、こっちも向こうも大変でしょ。それで、福島さんがそこまで言うなら、じゃあやりましょうって。それどころか、今でも農業をやっていますよ。もううれしくてしょうがないんですよ。人が「美しい田んぼ」だとか言ってくれたり、見に来てくれたり。というように、初めの反対から一緒に仕事をしていくようになる。そうすると、福島さんは元気になる。作っている意味があるんですよ。』 『2003年の4月は、すごい雨が降った。雨のぬかるみの跡が見えるでしょ。この手跡がべたべたといっぱいついて、「七人の侍」の戦闘シーンを彷彿させるぐらいの感じでね。毎日新聞の記者は、「アーティストがいて見る人がいる、そうじゃないものが見えた」って言っていましたね。で、ここは雪が降ると重みでつぶれて危ないからつぶしたんですよ。だから、ここをつぶす前にたいまつを焚いて、かがり火をつけてコンサートをした。(人が)向こうまで満ち満ちていたんです。で、後日談がある。僕は良くできたって聞いていて、みんな喜んでいるもんだと思っていた。古郡さんが「またやりたい」って言い出したんですよ。「もっとすごいものを」って。それで今度、僕が集落に話に行くって言ったら、うちのスタッフが「北川さん、それだけはやめてください」って。みんなこんな事はもう二度とやりたくないって言ってるわけ(笑)。古郡さんも相当いじめられたみたい。集落の人々もぶつぶつ言いながらもやった。だけども、喜びなわけ。で「やめてください」って言われたものの、そうはいかないと僕が行きました。

『2003年の4月は、すごい雨が降った。雨のぬかるみの跡が見えるでしょ。この手跡がべたべたといっぱいついて、「七人の侍」の戦闘シーンを彷彿させるぐらいの感じでね。毎日新聞の記者は、「アーティストがいて見る人がいる、そうじゃないものが見えた」って言っていましたね。で、ここは雪が降ると重みでつぶれて危ないからつぶしたんですよ。だから、ここをつぶす前にたいまつを焚いて、かがり火をつけてコンサートをした。(人が)向こうまで満ち満ちていたんです。で、後日談がある。僕は良くできたって聞いていて、みんな喜んでいるもんだと思っていた。古郡さんが「またやりたい」って言い出したんですよ。「もっとすごいものを」って。それで今度、僕が集落に話に行くって言ったら、うちのスタッフが「北川さん、それだけはやめてください」って。みんなこんな事はもう二度とやりたくないって言ってるわけ(笑)。古郡さんも相当いじめられたみたい。集落の人々もぶつぶつ言いながらもやった。だけども、喜びなわけ。で「やめてください」って言われたものの、そうはいかないと僕が行きました。 『これは蔡國強さんという世界の大スーパースターの作品ですね。前回の上海でのAPECで電車に花火をつけたんです。ものすごいですよ。彼は次の北京オリンピックもディレクターやりますから、とんでもないことやると思いますよ。ベネッセコーポレーションがある直島で文化大混浴ってのをやっているんですよ。そこで本当にとんでもないことが起きたんですよ。芸大の女性と、70歳のおじいちゃんが本当に結婚したんですよ。あっ、してはいないけど、親もついに合意した。そこでできたロマンスですよ。

『これは蔡國強さんという世界の大スーパースターの作品ですね。前回の上海でのAPECで電車に花火をつけたんです。ものすごいですよ。彼は次の北京オリンピックもディレクターやりますから、とんでもないことやると思いますよ。ベネッセコーポレーションがある直島で文化大混浴ってのをやっているんですよ。そこで本当にとんでもないことが起きたんですよ。芸大の女性と、70歳のおじいちゃんが本当に結婚したんですよ。あっ、してはいないけど、親もついに合意した。そこでできたロマンスですよ。 『こういう、美しい作品を作っているんです。忙しい人なんですが、彼女は2週間日本に滞在して作業をしました。この作品は彼女自身と重ね合わせている。田舎の一人の少女が薪を拾って、洞窟があったから少し休もうって。その休みは一瞬の休みかもしれないし、それは永遠の休みかもしれない。そういうことが伝わってくるような、しみじみとした展覧会でしたね。キキ・スミスの作品って大変な値がついているんですが、見張りもいない、除加湿もされていない、保険もかかっていない。そういうところで50日間やりました。でも、本当に事故は起こらなかった。来年はまた別のアーティストがやります。蔡國強さんは、自分はここの館長だって言っていますからね。』

『こういう、美しい作品を作っているんです。忙しい人なんですが、彼女は2週間日本に滞在して作業をしました。この作品は彼女自身と重ね合わせている。田舎の一人の少女が薪を拾って、洞窟があったから少し休もうって。その休みは一瞬の休みかもしれないし、それは永遠の休みかもしれない。そういうことが伝わってくるような、しみじみとした展覧会でしたね。キキ・スミスの作品って大変な値がついているんですが、見張りもいない、除加湿もされていない、保険もかかっていない。そういうところで50日間やりました。でも、本当に事故は起こらなかった。来年はまた別のアーティストがやります。蔡國強さんは、自分はここの館長だって言っていますからね。』

『1つわかりやすいものを出します。横浜トリエンナーレでもエースだったリチャード・ウィルソンっていうイギリスの大彫刻家。彼はイギリスにある自分の自宅をそのまま、地球の裏側を通してくれば逆さまに建つだろうって。これは中学校の前でやっているのですが、ちょっと造形っぽいでしょ。これを作ったのが前田建設という会社。高層ビルはいっぱいあるけれども、一度一分も変えないで建物を斜めに建てるというのは、今の技術では非常に大変なんです。ノウハウがないから。前田建設は会長はじめ、社をあげてこれに.取り組んだんです。終わってから、リチャード・ウィルソンさんと前田さんが、この中学でなぜ私たちはこんなバカなことをしたかっていう授業をしました。感動的でした。なぜ僕は前田建設を褒めるかというと、全社員名刺にこの建物の写真が入っているんですね。それで「一切お金は貰わない」って言ったもんね。私たちはこの建物を作ることに関われて嬉しいと。なんかこう、ものつくるっていう触れ合いのようなものができているんですね。』

『1つわかりやすいものを出します。横浜トリエンナーレでもエースだったリチャード・ウィルソンっていうイギリスの大彫刻家。彼はイギリスにある自分の自宅をそのまま、地球の裏側を通してくれば逆さまに建つだろうって。これは中学校の前でやっているのですが、ちょっと造形っぽいでしょ。これを作ったのが前田建設という会社。高層ビルはいっぱいあるけれども、一度一分も変えないで建物を斜めに建てるというのは、今の技術では非常に大変なんです。ノウハウがないから。前田建設は会長はじめ、社をあげてこれに.取り組んだんです。終わってから、リチャード・ウィルソンさんと前田さんが、この中学でなぜ私たちはこんなバカなことをしたかっていう授業をしました。感動的でした。なぜ僕は前田建設を褒めるかというと、全社員名刺にこの建物の写真が入っているんですね。それで「一切お金は貰わない」って言ったもんね。私たちはこの建物を作ることに関われて嬉しいと。なんかこう、ものつくるっていう触れ合いのようなものができているんですね。』 『クリスチャン・ボルタンスキーという美術家とジャン・カルマンという大演出家が組んで、廃校につくったんです。入るとスリッパがあって、廊下がある。廊下に戸が立っていて窓から奥の体育館にピアノがあって小学校唱歌が流れてくる。本当にぞ?ってしてくるわけ。で、2階に行くと理科室、音楽室があって。主役がいなくなった切なさというか、そういうのがぐ?っとくるんですね。ボルタンスキーは世界最高のアーティストでジャン・カルマンもすごい演出家。ほとんど一銭も使わずにやりましたからね。ほとんど、そこにあるもので作りました。僕にお金がないことを彼らは知っているんです。でも、来年彼らはここを美術館にします。詳しくは何も言わないんですが、おそらく美術館でありながら、さっきの北山さんを彷彿させるような、人間の影がふわぁ?って消えるような、そういうようなことをやろうとしているんじゃないかと思います。美術館でありなら舞台を作ろうとしている。やるからには絶対にベストをつくしますからね。今までに最高の「美術館でありながら劇場」を作るみたいです。』

『クリスチャン・ボルタンスキーという美術家とジャン・カルマンという大演出家が組んで、廃校につくったんです。入るとスリッパがあって、廊下がある。廊下に戸が立っていて窓から奥の体育館にピアノがあって小学校唱歌が流れてくる。本当にぞ?ってしてくるわけ。で、2階に行くと理科室、音楽室があって。主役がいなくなった切なさというか、そういうのがぐ?っとくるんですね。ボルタンスキーは世界最高のアーティストでジャン・カルマンもすごい演出家。ほとんど一銭も使わずにやりましたからね。ほとんど、そこにあるもので作りました。僕にお金がないことを彼らは知っているんです。でも、来年彼らはここを美術館にします。詳しくは何も言わないんですが、おそらく美術館でありながら、さっきの北山さんを彷彿させるような、人間の影がふわぁ?って消えるような、そういうようなことをやろうとしているんじゃないかと思います。美術館でありなら舞台を作ろうとしている。やるからには絶対にベストをつくしますからね。今までに最高の「美術館でありながら劇場」を作るみたいです。』