今、みなさんはどんな家に住んでいますか? その家に満足していますか?

立地の利便性やかっこよさよりも、本当に快適な住まいを手にいれたい!

できれば自分にも環境にも優しい家がいいけど、それはワガママ?

いいえ、「エコ」と「エゴ」は共存可能なのです!

素敵なゲストのみなさんから実現のヒントをいただきました。

ビーグッドTALK−1

ビーグッドTALK−1

ゲスト:高樹 沙耶さん(女優)

2002年にフリーダイビング競技で53mという日本記録を樹立、海と自然の似合う女性というイメージですが「バブルの頃は先頭を切って踊っていました」という高樹さん。ターニングポイントは、10年ほど前に訪れたオーストラリアでした。アボリジニの人たちとの触れ合いを通じて、21世紀は消費的な生き方ではなく地球と共存していかなくてはいけないと気づいたのだそうです。その後ハワイに渡ってドルフィンスイムを始めましたが、「自分は癒されても地球は癒されていない」と思い帰国。日本古来の暮らし方と現代のテクノロジーと融合させた生活をしようと決心し、2003年から究極のエコ住宅作りに取り組みました。

テーマは「自然に優しく」「省エネ」「自給自足」。理想の土地探しに始まり、エコな素材探し、慣れない農作業の勉強・・・とくに建築基準法など規制の厳しい住宅作りは本当に大変だった、と振り返ります。探し求めて悩み続けてようやく今年2007年、夢のエコ住宅が完成しました。都心から車で3時間、千葉県の温暖な気候と海と山の恵みが集まった最高の環境。土台のコンクリート以外は全て大地に戻る素材を使い、上下水道も一切引かず、生活用水は全て自分の土地の中で循環、口にするものも全て手作り。今年は稲も作り始めたそうです。小麦色に日焼けした笑顔からは、自分にとって地球にとっての本当のハッピーを全身で追求し続けた力強さも輝いていました。

ビーグッドTALK−2

ビーグッドTALK−2

ゲスト:中川 誼美さん(銀座吉水 女将)

中川さんは京都と銀座にある旅館「吉水」の女将。「吉水」は自然素材にこだわりつくした旅館です。例えば壁に使用した珪藻土(けいそうど)という800度で焼いた素材を使ったタイルは、水も油も吸うので湿度の調整に大変有効です。昨年12月に神奈川・大磯に引っ越した中川さんはご自宅でも使っています。出来合いの家をいかに快適にするかが、エコな暮らしの第一歩。盆地で暑い京都吉水でも、エアコンは一切使わなかったそうです。

お話は住まいの工夫から、暮らし全体のお話へと広がりました。中川さんは住まいや暮らしを考える時、縄文時代を思い出すようにしているのだそうです。石鹸もなかった、シャンプーもなかった、化学調味料もなかった、いろんなものがなかったけれども人間は生きていた。「人間の基本に戻って考えてみるのも楽しいゲームかな、と思います」と中川さん。吉水には企業のCSRを担当している人たちがお食事に来ることがあるのですが、そんな時、中川さんは残業のとき何を食べているのか聞くのだそうです。忙しいビジネスマンの答えはたいていコンビニのお弁当。「私はそんなCSR課なんて閉鎖してください、と言うんです。CSRの前に個人の社会的責任=“PSR”ができていないような会社はダメです」という中川さんのご意見に会場から拍手が起こっていました。本当にその通りですね。「みんな誰かが変えてくれるんじゃないか? と思っていますが、1人1人が変わっていかないといけません」エコな暮らし、本当の心地よさに徹底してこだわる中川さんのお話はとても興味深いものでした。

ビーグッドTALK−3

ビーグッドTALK−3

ゲスト:Bubbさん(空間工作舎 バイブレーションズ代表)

『アースディ東京』や『フジロックフェスティバル』のステージデコレーションをライフワークとしているBubbさんは、廃材や流木を生かした独特の世界観を作り出しています。Bubbさんにとってはみんながもう使えない、いらないと思っているものもインスピレーションをかき立てる宝物。「人よりも“ゴミ”というレベルが非常に低いんだと思います」とのことです。

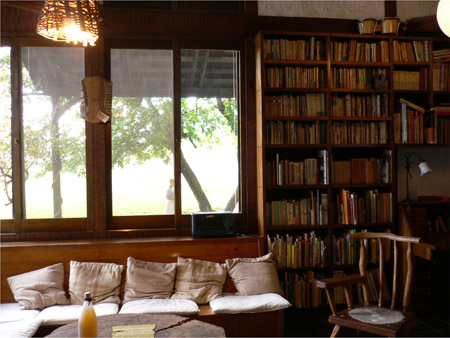

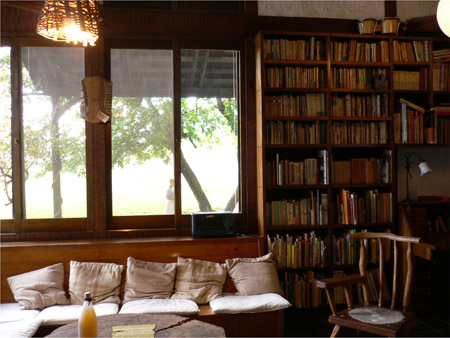

BeGood Cafeが05年の『愛・地球博』に出展したオーガニックレストランの内装や、東京にあるBeGood Cafeの事務所もBubbさんの手によるもの。元々は出版社の倉庫だったのですが、木のぬくもりとアメリカインディアンのテイストが交ざった心地よいオフィスを作ってくださいました。家を作ろうとする施主側にできることは何か、Bubbさんに伺ってみました。「自分の城になる場所ですから、出来る限り時間があるときにともかく見学に来てほしいです。そして何をやりたいかという意志表示をして、その家を作り上げていく仲間になっていただければ」とのことでした。人生の大半を過ごすわが家作りには、建てる側ももっとエゴを出して納得のいく空間を追求していくべきなのですね。

ビーグッドTALK−4

ビーグッドTALK−4

ゲスト:佐光 紀子さん(ナチュラルライフ研究家、翻訳家)

安全で手軽にできる掃除方法を提唱した著書『ナチュラルクリーニング』でお馴染みの佐光さん。今回はご自身のリフォーム体験、生活の知恵をお話いただきました。10数年前に建売住宅に引っ越した佐光さんですが、そこは間取りも悪く、さらに冬は寒く夏は暑いという家でした。ちゃんとした空調があるのはリビングだけだったので、いつも家族がリビングに大集合してしまうという状況だったそうです。リフォームをしたいと思ったけれど1000万くらいかかってしまう・・・ということで、お金をかけないでそれぞれの部屋を快適にすることに挑戦しました。

屋根の断熱から始まり、床には家族総出で1週間かけてコルク板を敷き詰め。冬にはペアガラスやハニカムブラインドを使い冷気をシャットアウト、夏には風を通す工夫、例えば子供部屋の壁を取り払って広々したスタディルームを作ったり、玄関に植物を植えたり、ウッドデッキで蚊帳を張ったスペースを作ったり。家の前のブロック塀の除去には「生垣助成」という行政から助成制度があったそうです。意外と知られていないお得情報もあるのですね。さらにメンテナンスも心地よく、が佐光さん流。お掃除はホウキとちりとりだけ。電気も使わす、騒音も出ないので時間も選びません。赤ちゃんのいるご家庭でもホコリが立たないのでおすすめだそうです。もちろん重曹、お酢も必需品。今日からすぐ始められそうなエコな暮らしの知恵満載のトークとなりました。

ビーグッドTALK−5

ビーグッドTALK−5

ゲスト:甲斐 徹郎さん(マーケティングコンサルタント)

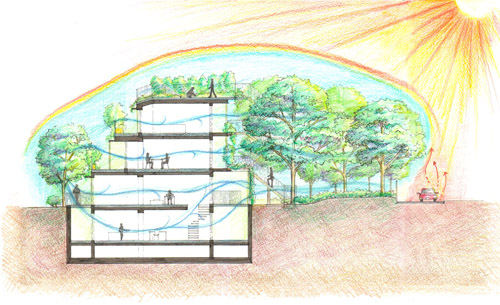

テーマは「“環境”と“コミュニティ”が生まれない現代の構造」。昔は当たり前だったご近所のつながりや家族の団欒が、現代の日本ではすっかり失われています。それはなぜか? 個人のレベルで完結したライフスタイルが確立してしまったことが原因。それによって他者とつながること、つまりコミュニティや関係性が必要なくなってしまったのです。甲斐さんは沖縄のとある村を例に出して説明して下さいました。かつてその地域は海が近くて風が強いので、一軒一軒が自分の敷地を取り囲むように木々を植えていました。そしてそれが集合して1つの集落を形成、それぞれの木々が集まって大きな緑の集合体となり、結果としてその集落は夏の暑さも緩和されてとても快適でした。ですが、沖縄では1960年代に米軍の影響でコンクリートが普及してから、そのような集落は急速に失われてしまいました。

最近は“便利な住宅至上主義”ですが、「便利」とは単なるモノの堆積です。本当に豊かさとは「つながり」が生むのだと甲斐さんは言います。もう一度、“環境”と“コミュニティ”を1人1人が活用し、本当に豊かな社会にするにはどうしたらよいのでしょうか?

(1) 身体と環境をつなげるべし

(2) 「つながり」を外へ広げるべし

(3) 「つながり」を連鎖させるべし

自分の体が何を望んでいるのか考えて実践し、それを連鎖させていくこと。つまり「自分が得をすれば、街が豊かになっていく!」ということなのです。エコというと自分の欲求をガマンしなくてはいけないというイメージがありますが、甲斐さんの考えは全く正反対。なんだかワクワクしてきませんか?

ビーグッドTALK−6

ビーグッドTALK−6

甲斐さん、中川さん、Bubbさん、佐光さんが出席してのトーク。甲斐さんから「日本の住宅はかっこいいが自然とのつながりがない。外国の住宅は、例えばバリ島の建築などは特に何もないけれどずっといたくなるようなかんじがする。日本の住宅ではデザインのベーシックが失われているようなかんじがするのですが」という質問がありました。Bubbさんは「いつも感じるのは、建築の人は新しい素材にどうしても手を伸ばしてしまいがち。全くまとまりがないビルが建てられて街の景観が損なわれている。建てる人がイメージを持つことが大切」というご意見がありました。中川さんは「住まいとは生きるための価値観が表現されるところ。基本的に自分がどう生きるか、ということなので、自然と素材も選ばれていくと思います。これは最近の施主さんが一番持っていないことだと建築関係の方がおっしゃっていました。そこで何をしたいのか、どう暮らしたいか、というのをはっきり言ってほしいのだそうです。まず自分の哲学をはっきりさせるということですね」とのことでした。

最後にゲストのみなさんからエコでエゴな住まいを目指す私たちへの応援メッセージをいただきました。

佐光さん:「このリフォームをすることによって自分の生活がどう変わるの? 快適になるの? というのを具体的に想像できる力がないと失敗してしまうと思います。ハウスメーカー任せだと文句を言いやすいですが、自分がどう住みたいかということも含めて、これがいいよと言われたときにそれを実現したときに私の生活はそれによってどうなるの? ということを考えると成功すると思います」

Bubbさん;「家を建てることになったら窓を開けたときの景色がどういうものがいいか、というところから土地探しをしてほしいです。どのくらい気持ちがいい生活がしたいか、なるべく建てる前にエゴをどんどんぶつけて、建てている最中はよいぶつかりあいをして、ご自身も勉強していただきながら一緒に作っていきたいです」

中川さん:「どんな家も欠点があります。失敗もあります。家も生き物として、流動的なものとして考えて、そういうときに諦めないでいいと思います。変えようと思えば変えられると思っていただいたほうがいいと思います。もう1つはぜひみなさん東京から出てください(笑)」

甲斐さん:「私は“エゴでいいじゃん”と思っています。環境問題を自分の存在とは別として考えてしまうと概念論で終わってしまう。エコよりも先にエゴを追求していっていいのでは? 自分の細胞がわくわくすることは正しいのですから、突き詰めていけばエアコンの涼しさが快適ではないものではないことはわかると思います。自分の細胞にウソをつかないエゴをみんなで追求していくことが大切です」

体感型ワークショップ 甲斐さん

|

最初に、暑さ/涼しさの原理を確認。同じ温度でも熱の伝わるスピードによって体感温度が異なるので、鉄は冷たく、空気を含む木は暖かく感じるのだそうです。同じ温度の水と空気も、全く感じ方が異なりますね。

次に、放射の原理を勉強。夏の暑いときに電車に急いで乗ってきた人が隣に座って暑く感じるのは、その人から放たれた熱が自分にぶつかって熱く感じるからなのだそうです。この原理で真夏のアスファルトのなどはとっても暑く感じます。

「気温と放射熱の平均値=体感度」なのだそうです。これを押さえればクーラーいらずの家を作ることが可能に! 環境と自分はつながっていることを考え、素材選びをすればもっと快適な暮らしができるのですね。

|

出展ブース

| 今回ゲストとしてご登場いただいた佐光さんオススメの商品の販売をはじめ、グラフィックとアパレルを中心としたコミュニケーションデザインを手がける企画・デザイン会社(株)パンゲアさんのブースが出展されました。

|

|

ゲストプロフィール

「環境共生」を専門分野とした住まいづくり、街づくりに携わっている。あくまでも「個人の得」を目的に、「自然環境」と「コミュニティ」とを手段として使いこなす手法として「環境共生」を位置づける独自のスタンスで、いくつもの事業を実践。著書『まちに森をつくって住む』『自分のためのエコロジー』などでその考え方をわかりやすくまとめている。立教大学大学院非常勤講師。

「環境共生」を専門分野とした住まいづくり、街づくりに携わっている。あくまでも「個人の得」を目的に、「自然環境」と「コミュニティ」とを手段として使いこなす手法として「環境共生」を位置づける独自のスタンスで、いくつもの事業を実践。著書『まちに森をつくって住む』『自分のためのエコロジー』などでその考え方をわかりやすくまとめている。立教大学大学院非常勤講師。

http://www.teamnet.co.jp

83年、女優デビュー。00年、ダイビング・インストラクターの資格を取得。02年、フリーダイビングワールドカップでは水深53Mの日本記録を樹立。季節の移り変わりの中の暮らしを送るべく07年千葉にエゴコロハウスを完成させ、エコでエゴなライフスタイルを実践中。

83年、女優デビュー。00年、ダイビング・インストラクターの資格を取得。02年、フリーダイビングワールドカップでは水深53Mの日本記録を樹立。季節の移り変わりの中の暮らしを送るべく07年千葉にエゴコロハウスを完成させ、エコでエゴなライフスタイルを実践中。

http://www.saya.jp/

翻訳をきっかけに天然素材を用いたシンプルな家事に目覚める。その後、日本の風土や生活に見合った安全で手軽にできる掃除を提唱した『ナチュラル・クリーニング』を上梓。また、心地よい毎日を過ごすために、住み心地を重視したリフォームを試行錯誤しながら実行。体験を著書『からだにやさしくナチュラルリフォーム』にまとめた。

翻訳をきっかけに天然素材を用いたシンプルな家事に目覚める。その後、日本の風土や生活に見合った安全で手軽にできる掃除を提唱した『ナチュラル・クリーニング』を上梓。また、心地よい毎日を過ごすために、住み心地を重視したリフォームを試行錯誤しながら実行。体験を著書『からだにやさしくナチュラルリフォーム』にまとめた。

http://www.katoko.com/

70年米国ニューヨーク州ウッドストック(ヒッピームーブメントの聖地)に1年間滞在。帰国後、兼業主婦として2児を育てる。98年京都に自然を肌で体験できる宿「京都吉水」を、03年銀座に内装に自然素材を使った10階建てのビルを建築、宿とレストラン「銀座吉水」を開業。

70年米国ニューヨーク州ウッドストック(ヒッピームーブメントの聖地)に1年間滞在。帰国後、兼業主婦として2児を育てる。98年京都に自然を肌で体験できる宿「京都吉水」を、03年銀座に内装に自然素材を使った10階建てのビルを建築、宿とレストラン「銀座吉水」を開業。

http://www.yoshimizu.com/

■Bubbさん

空間工作舎 バイブレーションズ代表 |

55年北海道生まれ。幼少時代から物作りの楽しさや、自然の気持ち良さを感じていた。旅行業に従事し世界中を回り多くの体験を得て、95年より店舗内装を手掛ける。アースデイ東京、フジロックフェスティバルのステージデコレーションも自身のライフワーク。ゴミ?廃材?ガラクタ?流木が大好き。気持ちが良い空間を極力リユーズ素材で創る。Rhytm! Balance! Harmony!

55年北海道生まれ。幼少時代から物作りの楽しさや、自然の気持ち良さを感じていた。旅行業に従事し世界中を回り多くの体験を得て、95年より店舗内装を手掛ける。アースデイ東京、フジロックフェスティバルのステージデコレーションも自身のライフワーク。ゴミ?廃材?ガラクタ?流木が大好き。気持ちが良い空間を極力リユーズ素材で創る。Rhytm! Balance! Harmony!

環境分野のブランディングや社会貢献、CSR活動などの展開を考えておられる企業・法人の皆様とともに、企業の環境・CSR活動について研究・交流を促進していくため、「これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会」を立ち上げました。

この研究会では、BeGood Cafeが賛同企業とともに維持再生を目指す小田原のみかん農園を会場に、法人の皆様が独自のCSR活動を行う際の参考となる事例紹介を多彩な講師陣とともに行なっています。農園の風や土、果樹などの自然を五感を通して感じながら、農体験や食事を楽しめるプログラムは、社員の皆様の啓発や福利厚生の一環としても役立つようにも工夫されています。

先進的な活動をしている他社の皆様とのネットワークづくりから多くの刺激が得られるはずです。

ぜひ素晴らしい環境の中での環境CSR体験をされてみませんか。ご家族での参加も歓迎いたします。

各回の開催報告

第5回報告 (2007.10.13) |

第5回報告 (2007.10.13) | 第4回報告 (2007.9.8)

第4回報告 (2007.9.8)

第3回報告 (2007.8.18) |

第3回報告 (2007.8.18) | 第2回報告 (2007.4.28) |

第2回報告 (2007.4.28) | 第1回報告 (2007.3.25)

第1回報告 (2007.3.25)

第五回研究会報告

秋の心地よい風が吹き、晴天となった第5回の研究会。今回は、青梅や所沢など各地でCSR活動を展開する東京コカコーラ株式会社広報部の秋元英雄さんにお出で頂きました。「私は東京コカコーラの社内報も作っていますので、今日は取材もかねて、皆さんへの新製品の紹介もして、一石二鳥、三鳥です」と、秋元さんはご自身のCSR活動の経験を語り始めました。

秋の心地よい風が吹き、晴天となった第5回の研究会。今回は、青梅や所沢など各地でCSR活動を展開する東京コカコーラ株式会社広報部の秋元英雄さんにお出で頂きました。「私は東京コカコーラの社内報も作っていますので、今日は取材もかねて、皆さんへの新製品の紹介もして、一石二鳥、三鳥です」と、秋元さんはご自身のCSR活動の経験を語り始めました。

■ 開催日時:2007年10月13日(土)10:00〜15:30

■ 於 :小田原市久野 北村農園

■ 主 催 :これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会

■ お話し :秋元英雄さん(東京コカ・コーラボトリング株式会社 広報環境部)

■ 農業指導:四井真治さん(土壌コンサルタント)

当日のプログラム

| 9:30 |

受付開始 |

| 10:00 |

オリエンテーション |

| 10:15 |

自己紹介 |

| 10:30 |

レクチャー&体験 パーマカルチャーでデザインする農園 四井真治さん |

| 11:10 |

レクチャー テーマ「企業・行政・NPO恊働の現状と課題」秋元英雄さん |

| 12:00 |

ランチ |

| 13:00 |

本日の作業について 四井真治さん |

| 13:10 |

畑作業(摘果、草刈り)

|

| 14:40 |

作業終了 休憩

|

| 14:50 |

シェアリング、片付け

|

| 15:30 |

解散

|

|

CSR活動の意義と課題

青梅上成木での森づくり環境保全活動は、平成14年から東京都の環境学習リーダーたちが始めた事業で、コカコーラは16年度から参加しました。今でこそ当たり前になった企業・行政・NPOの協同事業でしたが、東京都では最初の事例となりました。ここでは、人工林の間伐、道づくり、生物の調査などを現地の森林組合の協力のもとに行なっています。17年からは東京ヴェルディーのサッカー教室も併設して行なわれるなど、参加団体が増える事で交流の幅も広がって行きました。

課題としては、一つ目は社員ボランティアの継続的な確保が難しい事。社内報などで呼びかけてもなかなか人が集まらない状況があります。これについては人材育成のプログラムとして参加させることも考えています。二つ目にはマンネリ化の問題もあります。社内では常に「何のためにやるのか」ということも問われます。現在は人間関係で継続している部分もありますが、私が居なくなったとしても地継続できる仕組みにしなければ、事業としてやった意味がないとも考えています。

昨年は東京コカ・コーラボトリングの誕生50周年で、全社員がボランティアをやることになりました。それまではボランティアはどちらかと言うと広報の仕事でしたが、各営業所がそれぞれの地域で清掃活動などのボランティアをしました。昔は、地域の中かで当たり前のようにボランティアをしていたものでしたが、効率化でそういう姿も見られなくなっていました。

活動で気をつけている事は、活動の成果と同時に、人を育てるという意識を持つ事です。また、仲間意識は大切ですが、身内の集まりにならないように、なるべくオープンにしていくことも継続のために必要な事だと思います。社会貢献をすることは単にそれだけでなく、仕事に繋がっているということを理解させることも大切だと思います。人と人の付き合いが営業の基本でもあります。気づいていない人には、気づかせてあげることも必要なのではないでしょうか。

牧草を使った農園管理

食事を挟んで、四井真治さんによる農業指導が行なわれました。今回は牧草を利用した、農園のデザインについてです。

食事を挟んで、四井真治さんによる農業指導が行なわれました。今回は牧草を利用した、農園のデザインについてです。

四井さんのお話:(抜粋)

今日は、これから草取りをしますが、草を刈った後にいくつかの牧草を撒こうと思っています。牧草を撒き、私たちがコントロールしやすい草にすることで、除草の手間を省く事ができます。例えばここにあるイタリアンライグラスは冬に伸びて、夏場は枯れて土の上の倒れることで、マルチの役割をし、土壌を守るとともに他の雑草が出てくる事を防ぎます。またこれはイネ科の植物です。 こちらのレンゲ、クローバーなど豆科の植物が空気中の窒素を固定化し、植物に利用できる状態にすることは皆さんもご存知だと思いますが、イネ科の植物の根には根粒菌(こんりゅうきん)という菌が根に付いて、土の中のリン酸分などを溶かして利用できるようにするなど、土を豊かにする働きをします。皆さんがご存知の松茸も根粒菌の一つです。このように、草一つをコントロールすることで、より使いやすく見た目にもきれいな農園にしていくことが出来ます。

こちらのレンゲ、クローバーなど豆科の植物が空気中の窒素を固定化し、植物に利用できる状態にすることは皆さんもご存知だと思いますが、イネ科の植物の根には根粒菌(こんりゅうきん)という菌が根に付いて、土の中のリン酸分などを溶かして利用できるようにするなど、土を豊かにする働きをします。皆さんがご存知の松茸も根粒菌の一つです。このように、草一つをコントロールすることで、より使いやすく見た目にもきれいな農園にしていくことが出来ます。

来年の農園は?

|

農園内には、様々な草が花を咲かせ、秋らしく賑やかな雰囲気でした。毎回きれいになって行く農園内での作業に自然と参加者の顔もほころびます。今年の作業も残すところあと2回ということもあり、名残惜しそうに時間一杯まで草取りの作業が続きました。作業終了後のシェアリングでは、来年の農園のあり方についても活発な意見が交わされていました。 |

第四回研究会報告

|

■ 開催日時:2007年9月8日(土)10:00〜15:30

■ 於 :小田原市久野 北村農園

■ 主 催 :これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会

■ お話し :高野光世さん(棚田ネットワーク事務局長)

■ 農業指導:四井真治さん(土壌コンサルタント) |

当日のプログラム

| 9:45 |

受付開始 |

| 10:00 |

オリエンテーション |

| 10:15 |

自己紹介 |

| 10:30 |

レクチャー&体験 パーマカルチャーから見た農園 四井真治さん |

| 11:10 |

レクチャー テーマ「棚田に見る農の現在」高野光世さん |

| 12:00 |

ランチ |

| 13:00 |

本日の作業について 四井真治さん |

| 13:10 |

畑作業(摘果、草刈り)適宜休息

|

| 15:00 |

シェアリング

|

| 15:30 |

解散

|

|

|

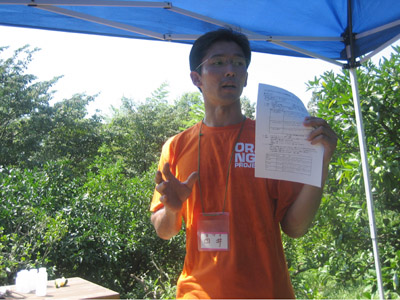

土の性質を知ろう

今回の研究会では、オリエンテーションの後、四井真治さんの指導で、土の性質を調べることになりました。

植物には、それぞれ生育に適したpHがあるということで、園内凡そ20カ所の土を採取して中性の水に溶かし、pH試験紙で測ってみました。結果は、ミカンの木が弱っている辺りでは酸性が強く、生育に適していないことがわかりました。四井さんのお話では、この地域の土壌は元々火山活動に起因しているため酸性度が高く、ミカンはなっても酸味の強いものになりがちとのことです。それを防ぐために調べた土のpHに応じてアルカリ分を高める石灰を入れてやるなどの対策が必要になるとのことでした。科学的に土のことを考えることの大切さを感じました。

続いて高野さんのお話を伺いました。 |

|

高野光世さん(棚田ネットワーク事務局長)のお話

今日、ここに来て皆さんのお話を伺って、棚田もここも全く同じ問題を抱えているんだなって感じました。そういうことが分かっただけでも、ここに来られてよかったと感じています。

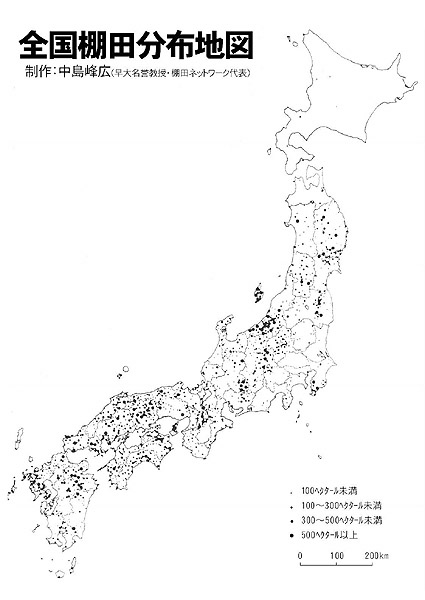

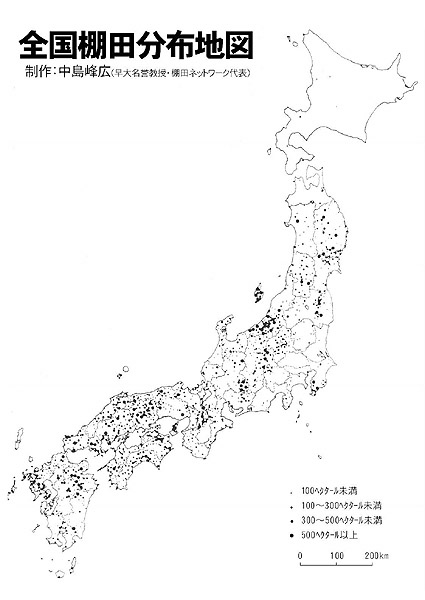

棚田とは、1/20以上の傾斜地に耕作されてきた水田を指し、東南アジアをはじめ日本全国に点在しています。(※全国棚田分布地図参照)東日本では土坡、西日本では石積みといった違いがあります。 |

棚田に関わることの意味

棚田には、食糧生産、地辷り防止、水源涵養、洪水調節、水質浄化、気候緩和、生態系保全、保健休養(景観、文化)といった多様な機能がありますが、私が棚田に真剣に関わるようになった理由は、何と言っても、あまりにも美しい風景に感動した事。関わってみて、癒されて自分が癒されて行くことに気づいたことだと思います。棚田は日本人の原風景なんだと感じます。

棚田の保全運動は、1970年から石川県輪島市 行政の耕作補助が始まったことが最初のケースで、

環境問題に関心の集まるようになった90年代に入ると、高知県檮原町で最初の棚田オーナー募集(1992年)、三重県紀和町で千枚田条例制定、復田開始(1993年から)などを経て、1995年からは全国各地の様々なグループが一斉に始めるようになりました。99年には『日本の棚田百選』が選定されるなど、こうした運動が定着するようになりました。しかし、棚田全体では過疎化や高齢化などによって放置されるところが急激に増えています。

全国の農山村の今を深く考える事のできた研究会でした。

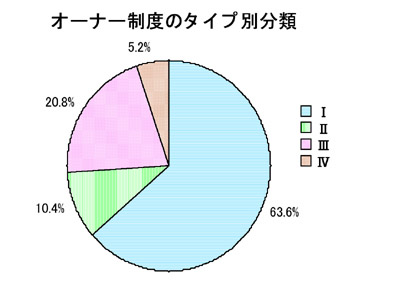

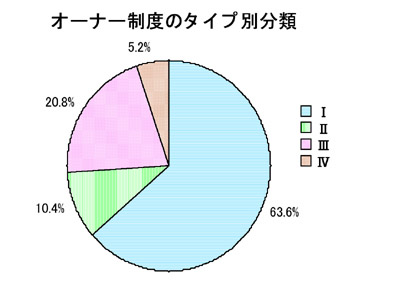

【オーナー制度の類型】

I:農業体験・交流型(農業体験に重きがおかれ、田植え、草刈り、稲刈りなどの来訪が2〜3回)

II:農業体験・飯米確保型(農体験より飯米の確保が主目的。田植え、草刈り、稲刈りなど来訪は2〜3回)

III:作業参加・交流型(農体験から一歩進んだ型。来訪は、田起こし、田植え、草刈り、稲刈り、脱穀など4回以上)

IV:就農・交流型(来訪頻度が高く、年10回以上。作業には農機具を使用)

第三回研究会報告

四半世紀に渡って「企業の環境に対する責任」を追求してきたパタゴニア。第3回目の研究会では、パタゴニア日本支社の篠健司さんをお招きし、パタゴニア社の環境問題への取り組みについてお話を伺いました。またお楽しみ企画として流し素麺、摘果ミカンを利用した冷たい飲み物をつくるなど、私たちと農園との関わりも深まって来ました。

四半世紀に渡って「企業の環境に対する責任」を追求してきたパタゴニア。第3回目の研究会では、パタゴニア日本支社の篠健司さんをお招きし、パタゴニア社の環境問題への取り組みについてお話を伺いました。またお楽しみ企画として流し素麺、摘果ミカンを利用した冷たい飲み物をつくるなど、私たちと農園との関わりも深まって来ました。

■ 開催日時:2007年8月18日(土)10:00〜15:30

■ 於 :小田原市久野 北村農園

■ 主 催 :これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会

■ お話し :篠 健司さん(パタゴニア日本支社/環境担当)

■ 農業指導:四井真治さん(土壌コンサルタント)、石綿敏久さん(有機農業家/小田原市久野在住)

当日のプログラム

| 9:30 |

受付開始 |

| 10:00 |

オリエンテーション |

| 10:15 |

自己紹介 |

| 10:45 |

レクチャー(1) パーマカルチャーについて 四井真治さん |

| 11:00 |

レクチャー(2) パタゴニアの企業理念と社会貢献 篠 健司さん |

| 11:45 |

流しそうめんで涼む |

| 12:15 |

ランチ グリーンカレー、ミカンドリンク |

| 13:00 |

本日の作業について 四井真治さん、石綿敏久さん

|

| 13:10 |

畑作業(摘果、草刈り)、摘果ミカンは箱に集積

|

| 14:40 |

作業終了 休憩

|

| 14:50 |

シェアリング

|

| 15:30 |

解散

|

|

35度を超える連日の酷暑。熱射病も心配される中、第3回の研究会を迎えました。幸い当日は曇りがちで最悪のコンディションは避ける事ができました。

オリエンテーション、自己紹介に続いて、四井真治さんからパーマカルチャーで農園を再生する方法論について講義を頂き、続いて篠さんのお話を伺いました。

会社は社会を変える道具である

「最高の製品をつくり、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える。そして、ビジネスを手段として、環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する。パタゴニアのMission Statement(会社の存在意義)として掲げられたポリシ−です」篠さんのお話は、パタゴニアの企業理念から始まりました。

「最高の製品をつくり、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える。そして、ビジネスを手段として、環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する。パタゴニアのMission Statement(会社の存在意義)として掲げられたポリシ−です」篠さんのお話は、パタゴニアの企業理念から始まりました。

パタゴニアは1970年代はじめ、登山家イヴォン・シュイナードによる登山道具の製造から始まりました。しかし、自分たちの製品が自然の岩場を破壊してしまう現実を知り、より環境負荷の少ない製品づくりへと素早くシフトする契機となりました。

その後もパタゴニアは環境への取り組みを自らの使命と捉えて来ました。例えば全米で散布される農薬の25%がコットン栽培に使用されていることに着目し、1996年から自社のコットン製ウェアのすべてを100%オーガニックに切り替えました。2010年までに製品のすべてを再生素材または再生可能な素材にする目標も掲げています。

外部の団体に対しても、1986年から草の根的活動をする環境活動グループに毎年寄付することを決め、環境保護助成プログラムを開始。日本でも自然保護など様々な草の根の環境活動への助成を行っています。

外部の団体に対しても、1986年から草の根的活動をする環境活動グループに毎年寄付することを決め、環境保護助成プログラムを開始。日本でも自然保護など様々な草の根の環境活動への助成を行っています。

また、カタログやウェブサイトなど自社メディアを活用して遺伝子組み換えや、原生林の保護、グローバリゼーションの問題、ダムの撤去、再生可能エネルギーの普及、そしてフランスの大統領選挙での運動(「環境に投票しよう」)など様々な環境保護キャンペーンを展開しています。またそれらと分けられないものとして、従業員の労働環境の整備をあげ、「最も働きやすい職場」であることも目指して来ました。

このようにパタゴニアは、企業活動全体を通して地球環境と社会の改善に向けて取り組んで来ていると言えます。「会社は社会を変える道具である」という篠さんの言葉はCSRの究極の姿を示しているとも感じました。

ミカンの香り漂う農園の午後

お楽しみの流し素麺、タイ風グリーンカレーのランチを頂きました。また、摘果したミカンをその場で絞り、蜂蜜と氷を加えた冷たい飲み物も好評でした。

お楽しみの流し素麺、タイ風グリーンカレーのランチを頂きました。また、摘果したミカンをその場で絞り、蜂蜜と氷を加えた冷たい飲み物も好評でした。

ランチに続いて、四井真治さん、石綿敏久さんから、現在の農園の状態と、それに対してどのような作業が必要かというかという説明を頂き、全員で作業にかかりました。

今回の目標は農園内のすべてのミカンを一通り摘果することです。葉が青く比較的元気な木は2/3を、葉が黄色く弱っている木は全ての実を摘果するのを目標に作業しました。100本程のミカンに対し、参加者約30人が2時間かけて、ようやく目標の6割程を摘果した形です。どの程度ミカンの木の負担が減ったのかは分かりませんが、少しでも多くの木が生き残って欲しいと熱心な作業が続きました。

一見するとスダチのように見える青いミカン。摘果されたミカンの爽やかな香りが農園の中一面に漂います。まだ固い皮を剥いて頬張ると、強い酸味と爽やかな香りの中に、わずかながら甘みが感じられました。今回は殆どを捨てることになった摘果ミカンですが、食用以外の利用方法についても様々なアイディアが交換されました。

一見するとスダチのように見える青いミカン。摘果されたミカンの爽やかな香りが農園の中一面に漂います。まだ固い皮を剥いて頬張ると、強い酸味と爽やかな香りの中に、わずかながら甘みが感じられました。今回は殆どを捨てることになった摘果ミカンですが、食用以外の利用方法についても様々なアイディアが交換されました。

自分が手がけた木は愛おしい

3回目を向かえて、少しずつ作業のスピードも早くなっていますが、それ以上に参加する皆さんの笑顔が増えているように感じます。ある参加者は「自分が手をかけた木は何だか愛おしい」といい、ある参加者は「やっている間は夢中になってしまい、自分は農家に向いているような気がして来る」と漏らしていました。単なる「農作業」では終わらず、農場への愛情のようなものが生まれつつあるようです。

3回目を向かえて、少しずつ作業のスピードも早くなっていますが、それ以上に参加する皆さんの笑顔が増えているように感じます。ある参加者は「自分が手をかけた木は何だか愛おしい」といい、ある参加者は「やっている間は夢中になってしまい、自分は農家に向いているような気がして来る」と漏らしていました。単なる「農作業」では終わらず、農場への愛情のようなものが生まれつつあるようです。

多くの農業を仕事とする皆さんにとってはそんな感傷に浸る余裕はないのかもしれません。でも都会で暮らす住人にとってこうした作業は大きな癒しの効果があるのだと実感しました。

多くの農業を仕事とする皆さんにとってはそんな感傷に浸る余裕はないのかもしれません。でも都会で暮らす住人にとってこうした作業は大きな癒しの効果があるのだと実感しました。

環境や農業の再生のためとはじめた活動ですが、一番恩恵を受けているのは、そこに関わることのできる私たち自身なのかもしれません。

第二回研究会報告

第二回目を迎えた研究会。今回は、地元小田原市久野で25年に渡って有機農業を続けてこられた石綿敏久さんをお招きして、地域で有機農業を続ける意義や難しさ、喜びについて語って頂きました。

また、プロの観点から、北村農園のミカンの状態や今後の生育についてのアドバイスを頂きました。

■ 開催日時:2007年7月28日(土)9:45〜15:30

■ 於 :小田原市久野 体験交流センター「きつつき」、北村農園

■ 主 催 :これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会

■ お話し :石綿敏久さん(有機農業家/小田原市久野)

■ 農業指導:四井真治さん(土壌コンサルタント)

当日のプログラム

| 9:45〜 |

オリエンテーション |

| 10:00〜 |

石綿さんの農園見学 |

| 10:30〜 |

お話し「小田原での有機農業から見えるもの」

石綿敏久さん(お話と質疑応答で45分) |

| 11:15〜 |

北村農園へ移動 |

| 12:00〜 |

北村農園にてランチ |

| 13:00〜 |

作業の説明 四井真治さん

|

| 13:10〜 |

畑作業(草刈りなど)、各自で適宜休息

|

| 15:00〜 |

シェアリング

|

| 15:30 |

解散

|

|

小田原で有機農業を続けて

午前中は地元有紀農家の石綿敏久さんに、ご自身の果樹園を案内して頂き、この地域で25年に渡って有機農業を手がけて来た経緯などを伺いました。

午前中は地元有紀農家の石綿敏久さんに、ご自身の果樹園を案内して頂き、この地域で25年に渡って有機農業を手がけて来た経緯などを伺いました。

石綿敏久さんは、小田原で15代凡そ300年程続く農家です。地域でも代表的な農家だけに25年前有機農業を始めた頃、周囲の目は非常に厳しかったそうです。そんな石綿さんにとって転機だったのは、10数年前、母校でもあり、当時息子さんが学んでいた久野小学校の校長先生から、「小学校の体験水田を有機農法で指導して欲しい」と依頼された時でした。

不思議に思い息子さんの教科書を見ると、地球温暖化や有機農業、合鴨農法が写真入りで載っていました。石綿さんは時代が変わったものだと思うとともに、それだけ環境が悪化したのだとも感じたそうです。小学校の水田指導は今も続けてられています。

「時代遅れの農業をしているといたものが、実は最先端の農業をしていたのだと理解されて、あちこちから引っぱりだこです。嬉しい反面、それだけ環境が悪化したのだとも感じて複雑です」と石綿さん。

ミカンが生き残れるかどうかは皆さん次第です

案内して頂いた果樹園は、牧草などが生え、ふかふかとした地面のとても居心地の良い場所でした。雑草を生やさないことや窒素分を固定することなどを目的に、何種類もの牧草が植わっています。

案内して頂いた果樹園は、牧草などが生え、ふかふかとした地面のとても居心地の良い場所でした。雑草を生やさないことや窒素分を固定することなどを目的に、何種類もの牧草が植わっています。

石綿さん野果樹園は、かつて殆どが温州みかんでしたが、今ではキウイやレモンライムなどを育てています。キウイは完全な無農薬無肥料、レモンライムは、かつてのミカンを台木にしたもので、実がつく頃に有機JASで認められているボルドー液を一回使用します。

「昔はミカンを育てていたのだけれど、消費者の皆さんには(肥料をあげないミカンを)スッパイの不味いのって文句ばかり言われました。どうせスッパイの不味いのって言われるなら、スッパイのを作ってやろうと思って」と苦笑い。石綿さんのキウイやレモンライムは自然食品店の他、現在では大手スーパーでも販売されているとのこと。 彼の畑を見に、日本だけでなく台湾など海外からも視察に訪れるそうです。

「肥料をあげない果樹は病気に強く、一度病気が出ても周りには広がりません」しかし、

「肥料をあげない果樹は病気に強く、一度病気が出ても周りには広がりません」しかし、

「ミカンを慣行農法から自然農法に切り替えて行く場合、4〜5年はどんどん木が弱って行きます。薬漬けで肥料の力で育っていた木が、自然の厳しさに慣れるのにそれくらい時間がかかるのです」と石綿さん。「薬付けになっている私たちの身体も同じような状態なのかもしれないね」という声も聞かれました。

事前に北村農園の視察を済ませていた石綿さんからは、こんな指摘もいただきました。

「皆さんのミカンは、今が全滅するかどうか瀬戸際の状態です。生き残るかどうかはみなさん次第です」「木の体力を維持し、枯れるのを防ぐには、実がなるのを極力減らし、絡まる草を刈ってください」石綿さんには、その他にもミカン栽培の基本的な知恵をたくさん分けて頂きました。

炎天下の草とりで、復活したミカン園

北村農園に移り、ランチの後、講師の四井さんから、今回の作業についてのポイントを指導して頂きました。石綿さんからは、小田原のミカン園の担い手がいなくなり、差し迫った状況であることなどが伝えられました。

北村農園に移り、ランチの後、講師の四井さんから、今回の作業についてのポイントを指導して頂きました。石綿さんからは、小田原のミカン園の担い手がいなくなり、差し迫った状況であることなどが伝えられました。

私たちの研究会は300坪と小さな取り組みですが、小田原の農家の皆さんから見ても、このプロジェクトが上手く行くよう、とても期待をしているという話がされ、研究会の面々も前回にも増して熱が入りました。

大変な炎天下の中、たっぷりの汗をかきながら、前回できなかった残り2/3の面積を除草しました。お化けのように伸びた草に隠れていたミカンの木々が顔を出し、ミカン園の全貌が初めてあらわになりました。摘果したミカンの香りが漂い、これから豊かに育って行くであろうミカン農園がより実感されます。

作業終了後のシェアリングでも、「もっとしっかり畑との関わりを持ちたい」「何年も継続して関わりたい」など参加者の気持ちが語られていました。

第一回研究会報告

かつてミカンの一大生産地だった小田原。しかし生産者の高齢化、輸入自由化による値下がりなどから、手入れが行き届かず、放置されるミカン畑が増えています。

当研究会では、パーマカルチャーによるミカン農園の再生・地域交流を通し、新しい環境・CSR活動の構築を目指し、体験型研究会を行っています。

第一回研究会では、畑作業の体験とともに、NECの田んぼ再生プロジェクトについて、CSR推進本部 環境推進部 統括マネージャーの宇郷良介さんからお話を伺いました。

■ 開催日時:2007年6月23日(土)

■ 於 :小田原市久野 北村農園

■ 主 催 :これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会

■ お話し :宇郷良介さん(NEC CSR推進本部 環境推進部 統括マネージャー)

■ 農業指導:四井真治さん(土壌コンサルタント)

当日のプログラム

| 10:00〜 |

オリエンテーション |

| 10:20〜 |

農園・パーマカルチャー・本日の作業について

解説:四井真治さん |

| 10:50〜 |

農園作業 |

| 12:00〜 |

オーガニックランチ |

| 13:00〜 |

お話「NEC田んぼ作りプロジェクト」について

宇郷良介さん(NEC CSR推進本部 環境推進部 統括マネージャー)

|

| 14:00〜 |

今年一年の農園をプランニングする(または作業)

|

| 15:00〜 |

シェアリング(ふり返り)

|

| 15:30 |

解散

|

|

企業による小田原・ミカン農園への参加が始まりました

小田原は、豊かな南向きの丘陵にたくさんのミカン農園が連なり、かつては日本有数のミカン産地でした。ところが、その多くは今後継者不足や輸入自由化などによる収益力低下で放置されています。

CSRオレンジプロジェクト(正式名称「これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会」)は、そんな放置農園に対して、企業参加によって再生支援する仕組みを、実際の作業を通して考えて行こうと始りました。

運営団体の一つであるNPO法人ビーグッドカフェは2005年から市民参加でこの活動を行って参りました。

2007年からは株式会社都市デザインシステム、日本経済新聞社の皆さんとともに「これからの環境・CSR活動のあり方を考える研究会」事務局を立ち上げ、多くの法人の皆様の参加でさらに可能性を広げようと、小田原市役所農政課のご紹介で久野の北村農園様の一画をお借りし、活動を開始しました。

第一回研究会はこんな感じでした

第一回研究会は、6月23日(土)に行いました。当日は雨が心配されましたが、開始時間までには雨が上がり、これ以上無い快晴となりました。

第一回研究会は、6月23日(土)に行いました。当日は雨が心配されましたが、開始時間までには雨が上がり、これ以上無い快晴となりました。

最初に今回の主催である 株式会社都市デザインシステム、エコプロダクツ(日本経済新聞社)、NPO法人ビーグッドカフェより簡単なオリエンテーションを行ないました。その後土壌コンサルタントの四井真治さんから、土作りや農場の状態に関しての解説があり、参加者全員で草刈や施肥などの農園作業を行いました。炎天下の草刈はとても大変ですが、23名の参加者の皆さんは真剣そのもの。簡単なハーブ&野菜のガーデンも設置して今後が楽しみなものになりました。

オーガニックランチをはさんで、午後は「NEC田んぼ作りプロジェクト」につてNEC CSR推進本部 環境推進部 統括マネージャーの宇郷良介さんに、お話を伺いました。企業がCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)に取り組む目的を明確にすべきというお話や、NECが「田んぼプロジェクト」によってあげている社員の福利厚生効果や環境教育効果、広報効果などについて具体的なお話を伺いました。

オーガニックランチをはさんで、午後は「NEC田んぼ作りプロジェクト」につてNEC CSR推進本部 環境推進部 統括マネージャーの宇郷良介さんに、お話を伺いました。企業がCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)に取り組む目的を明確にすべきというお話や、NECが「田んぼプロジェクト」によってあげている社員の福利厚生効果や環境教育効果、広報効果などについて具体的なお話を伺いました。

最後に参加者全員で今後の農園のあり方を考え、今回の成果や今後について意見を共有するシェアリングの時間を持ちました。参加者それぞれが、やってみて初めて感じる農的体験の素晴らしさ、大変な作業の中から感じること、企業人として農に関わることの意義や、この農園と自分達の今後の関わりや可能性などについて意見交換を行いました。

炎天下の開催ということもあり体力的には大変だったものの、意義深い会だという感想が多く聞かれました。子どもの頃以来何十年ぶりかに土に触れ、とても懐かしいものを感じたという方もいらっしゃいました。

炎天下の開催ということもあり体力的には大変だったものの、意義深い会だという感想が多く聞かれました。子どもの頃以来何十年ぶりかに土に触れ、とても懐かしいものを感じたという方もいらっしゃいました。

都会をひと時離れ、本物の土や空気に触れて畑で汗を流し、自分たちの力で畑が変わり、育ってゆく姿を見つめることで、深く充実した時間を体感し、明日への活力にも繋がって行く。そんな貴重な体験になったのかもしれません。企業活動の中でも、環境に関連した業務が増える昨今、こうした実体験は他に変えがたいものなのではないでしょうか。

高野光代さん プロフィール

|

長野県生まれ、愛知県育ち。東京芸術大学音楽学部中退。

印刷会社など勤務の後、フリーで校正業をしながらNGO活動に関わる。

人と自然が共生する「棚田のある風景」の美しさに惹かれ、95年に棚田支援市民ネットワーク(現・特定非営利活動法人棚田ネットワーク)の結成を呼びかけ、99年春から専従。

全国棚田(千枚田)連絡協議会幹事。 |

秋元英雄さん プロフィール

東京コカ・コーラボトリング株式会社 広報環境部

東京コカ・コーラボトリング株式会社 広報環境部

1994年入社(押上営業所でルートセールスを5年、その後本社総務課で法務担当、企画職として配属。)2002年に広報環境部の環境担当となり、(現職の)社会貢献活動や環境啓発イベント、社員参加型ボランティア活動の企画に従事。行政、NPOとの協働による社会貢献ボランティア活動を2003年より推進、青梅上成木森林環境保全地域では、東京都、NPO、一般企業による始めての取り組みとして評価され、東京都環境局長賞を受賞。現在は、昨年の50周年記念事業を機にNPOと協働して社員参加型ボランティア活動の活性化と定着化を進めています。

篠 健司さん プロフィール

パタゴニア日本支社・環境担当

パタゴニア日本支社・環境担当

http://www.patagonia.com/web/jp

1988年、米アウトドア・ブランド、パタゴニア(patagonia)の日本支社に入社。広報、直営店舗マネージャーを担当した後、1999年同社を退社。米アウトドア・リテーラー、REIの日本直営店舗の部門責任者として2年間勤務した後、パタゴニア日本支社に再入社。直営店舗マネージャー、物流部門マネージャー兼環境担当を経て、現在、環境担当。助成金などを通じた環境保護グループの支援、従業員の環境活動の推進等、環境プログラムを担当。アウトドア産業による自然環境保護基金「コンサベーション・アライアンス・ジャパン」理事。現在、インターネットサイト「日経エコロミー」などでコラム執筆中。

石綿敏久さん プロフィール

○ 小田原市久野で20年間有機農法を実施。

○ 小田原市久野で20年間有機農法を実施。

○NPO法人エム・オー・エー自然農法文化事業団正会員、MOA自然農法小田原普及会会長

○全国環境保全型農業推進会議主催の全国環境保全型農業推進コンクールで「敢励賞」受賞(平成10年度)

○東京都有機農産物流通モデル事業指定業者に認定(平成11年)。久野小学校 稲作勉強会10年間継続 10年前より国の小学校教育指定生産者指針に基づき「環境保全型(無農薬)有機農法」の実地勉強会

○「小田原有機農法研究会」生産工程管理責任者・有機農法生産工程管理責任者・有機農法研究会会長。環境保全型・自然農法体験ツアーの受け入れ、環境保全型農業セミナ講師などを続ける。

宇郷良介さん プロフィール

NEC CSR推進本部 環境推進部

NEC CSR推進本部 環境推進部

1985年(昭和60年)3月 大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了。同年4月 NEC入社、資源環境技術研究所(現 基礎・環境研)配属。振動・騒音制御技術など環境技術開発を担当。この間、カリフォルニア・バークレー校に環境政策の研究のため一年間留学。帰国後、LCA(ライフサイクルアセスメント)の国際規格化作業や社内および国内の啓発・普及に携わる。

1997年7月 環境推進部に異動。エコプロダクツ開発(LCA、環境配慮設計など)を担当。

2004年4月 CSR推進本部・環境推進部 統括マネージャー、現在に至る。

【現在の主担当業務】

・NECグループ環境経営の企画・戦略作り(環境経営ビジョン、環境中期計画)

・環境コミュニケーション(環境アニュアルレポート、ホームページ作成、

広報・宣伝、展示会など各種イベント企画・実施など)

・環境意識啓発・教育活動

現在、NECグループ全社の環境経営戦略立案や環境報告書を中心とする環境コミュニケーションを担当。また、環境コミュニケーションの一環として全社員の環境意識向上のための環境教育を推進。2004年度からはNPO法人・アサザ基金の霞ヶ浦流域・谷津田再生事業を支援しながら、社員が谷津田で酒米を作り家族で農業体験を楽しみながら自然への関心を高めてもらう環境教育を実施中。

週末には、庭先での家庭菜園に始まり、市民農園での作付け、現在は神奈川県西部の借地の畑

(約500平米)に作付けして野菜の収穫で半自給自足に挑戦中。

通産省国際標準規格化対応委員:ISO14040(LCA)

通産省環境管理国際標準規格化対応委員会LCA小委員会委員

電子情報技術産業協会など、各業界団体・環境関連委員会委員

【主な著書】

・LCA実務入門:(社)産業環境管理協会、1998

・エコデザインのためのLCA入門:(有)ナナワールドコミュニケションズ、1998

・実践LCA−ISO14040対応−:(株)サイエンスフォーラム、1999

・NECにおける環境マネジメントの実際:(株)日科技連出版社、1999

四井真治さん プロフィール

パーマカルチャー・デザイナー 土壌管理コンサルタント。福岡県出身。1971年生まれ。

パーマカルチャー・デザイナー 土壌管理コンサルタント。福岡県出身。1971年生まれ。

信州大学農学部修士課程卒業後、緑化会社、肥料会社を経て、有機農業コンサルタントを目指す。

現在は、土壌の分析・改良のコンサルタントなどを目的とした(株)そいるデザインとして活動。またその傍ら専門性を生かしBeGood Cafeでは愛・地球博でナチュラルフード・カフェに併設されたオーガニックガーデンをNPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパンのスタッフの一人としてデザイン。PICA山中湖ヴィレッジではパーマカルチャーデザイン、植栽計画を担当。NPO法人BeGood Cafeオレンジプロジェクト講師。NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン講師。

日本ならではのエコビレッジ

日本でも以前から取り組まれていた「支え合い」や「循環」を重視した暮らしやコミュニティづくりが改めて「日本のエコビレッジ」として認識が広まっている他、エコビレッジと重なる概念をもつ「コーポラティブ」や「コハウジング」スタイルの都市型コミュニティや、日本の里山文化や有機農業にエコビレッジのアイディアを合わせた取り組みなどが新たに生まれてきています。

日本のエコビレッジ紹介(2007年編)

・日大エコキャンパス(神奈川県藤沢市)

・エコヴィレッジ鶴川(東京都町田市)

・小舟木エコ村(滋賀県八幡市)

・京都洛西ニュータウン コーポラティブ住宅ユーコート(京都府京都市)

・伊達エコビレッジプロジェクト(北海道札幌市)

・木の花ファミリー(静岡県富士宮市)

・日本におけるエコビレッジの可能性

【関連文献】

* エコビレッジの意義と日本での展望(PDFファイル)

− 持続可能な社会構築に向けた草の根のコミュニティづくり −

* 里山の温故知新と里山エコビレッジ(PDFファイル)

著:糸長浩司

NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン代表理事

日本大学教授(生物資源科学部生物環境工学科 建築・地域共生デザイン研究室)

学生と造るエコビレッジのモデル

日大エコキャンパス

糸長浩司 日本大学生物環境工学科教授

日本大学生物資源科学部生物環境工学科 建築・地域共生デザイン研究室

はじめに

大学キャンパスは、学ぶ学生と研究・教育する教員達からのなる一つのまちである。大学キャンパスのエコロジカルな挑戦は、実際のエコロジカルなまちの細胞であるエコビレッジのモデル建設の実践的挑戦である。筆者の所属する日本大学生物資源科学部は藤沢市近郊に位置し、校舎、研究施設、農場が配置され、50ha以上の広大な敷地を持つキャンパスである。その一角を利用して、筆者が2001年から主体的に学生達と行っているエコロジカルなキャンパスづくりの挑戦を報告する。筆者が教育する生物環境工学科の学生は生物、環境、建築への問題意識を持ち、建築、造園、環境デザイン的テーマに興味をもち、実践的な環境創造行動にも熱心に取り組む。

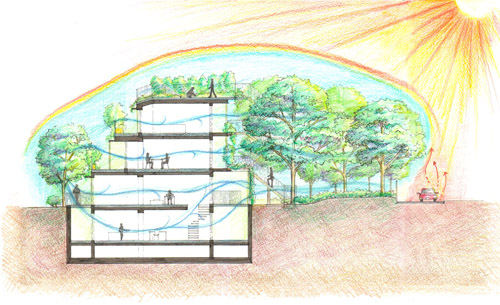

1.学生達とのDIYでの自然建築、エコ建築づくり

2001年度にキャンパス内の農場の一角で新しい研究施設として、生物環境科学研究センターの設計・施工に関わったことがスタートである。本研究施設そのものが環境実験・研究装置であり、エコ建築、エコロジカルランドスケープの視点で設計・施工を進めてきている。「自然の力を生かす」というコンセプトの下に、大地、緑、生物資源を活用した人間にとって有用な環境創造を目指している。アースチューブ、ソーラーパネル、屋上・壁面緑化等の環境共生型装置を備え、また、植物による汚水浄化実験棟、敷地内でのパーマカルチャーによる野菜や果樹栽培、ストローベイル(藁を束ねて箱状にした家畜の餌用ブロック)・土・木による自然建築等のものづくりを兼ねた小規模な実験的エコキャンパスづくりである。本研究施設内の主要な壁600m2は、左官屋さん指導による学生達とのワークショップで珪藻土を塗った。建設後は、「ポストデザイン」的手法で、環境共生設備や壁面緑化等での省エネ等の環境形成の効果評価研究を継続的に実施している。

敷地内では、ストローベイルやラムドアース構法(版築構法)でのモデル的な自然建築(プロジェクト内では通称「アトムハウス」と称している)を、大学生、建築家(遠野未来氏)、左官屋、地域の子どもやエコ建築に興味のある人達や環境NPOとのWSで進め、建築を共同で作ることの楽しさや難しさも体感している。環境建築の視点から、建築施工、建築材料、環境工学等を総合的に考え、実際に建築をセルフビルトし、「プレデザイン−デザイン−施工−ポストデザイン」の一連の過程を実施している。

居住者として想定される学生達自信が、建物、菜園を造り、その維持・管理をし、その環境性能を評価し、改善していくという、DIYとPDCAサイクルの環境創造・管理プロセスを組み込んだ取り組みとして進めている。環境共生型まちづくりにおいて、住民主体のDIYとPDCAは重要となっている。

日大生物環境科学研究センター(CNES)竣工時景観 |

CNES施工過程で学生参加による珪藻土壁塗りWS |

CNES ビオトープ池づくりのWS |

CNES2年後のビオトープ池周囲の風景 |

CNESのアースチューブの空気取入口、樹林で日掛けと冷気の生産 |

CNESのパーマカルチャーガーデンづくり |

2.植物を多様に活用した有用な総合的なエディブルランドスケープの創造

持続可能な農的暮らしのデザインであるパーマカルチャーの理念と手法を用いて、多様なエディブルランドスケープ、コミュニティガーデンの実験の場として創造されてきている。建物にとっての断熱性能として採用される屋上緑化や壁面緑化にもブドウ・キュウイ・サルナシ・アケビ等の食べられる植物を栽培し、また、南の庭は豆科の植物、コンパニオンプラント(共栄作物)を導入し、各種の果樹・野菜・ハーブの混裁型果樹・菜園が作られ、また、ビオトープ池や水路の水環境も形成されている。循環型土づくりとしては、野菜屑によるミミズ養殖と堆肥づくり、移動式鶏小屋、豆科・緑肥作物による土づくりを行い、無化学肥料と無農薬肥料によるエコロジカルガーデンが形成されつつある。また、センターの別のグループは敷地内にある建設残土の丘を活用した棚田での合鴨同時水稲作の自然有機農法での米作りを小学校の総合学習プログラムとして実践している。

さらに、ユニークなものとしては、植物による汚水浄化プラントの開発研究、養殖排水を活用した水耕栽培のアクアポニックスシステム開発研究であり、植物と微生物資源を活用した汚水浄化・活用システムの実験研究を温室棟で進めている。北欧やエコビレッジで試みられている生物資源活用型での生活排水処理、食糧生産、水系ビオトープ形成の複合的なシステム開発研究である。

おわりに

自然・生物系と工学・建築系の融合、複合化により、人間と自然が共生し、かつ人間生活が多様な面で豊になる身近な環境をいかに自分達で創造し、持続的な管理・活用していくのかを基本テーマとして、大学キャンパス内での学生と教員によるキャンパス内のエコビレッジづくりのモデルと自負しており、今後とのエコロジカルなまちづくりの一つのモデル的な場として、環境まちづくり教育の場として活用していけるようにしていきたい。

CNES内の敷地でのアトムハウス(ストローベイル+ラムドアース)建築の敷地整地WS |

ラムドアース一体施工後 |

ストローベイル壁施工WS |

ストローベイルへの荒木田塗りに近くの小学生も参加したWS |

アトムハウスの外壁仕上げのWS、学生と全国から参加者によるWS |

CNESでの植物による汚水浄化実験プラント/建築における水系デザインの一つとして |

エコヴィレッジ鶴川

総合企画/事業コーディネート/基本設計:

株式会社アンビエックス

〒152-0031東京都目黒区中根1-10-18

TEL:03-5731-3624 FAX:03-3725-5652

http://ambiex.jp

位 置: 東京都町田市

設 立: 2006年12月末竣工

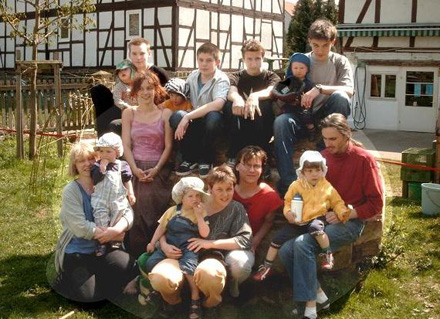

居住者数: 29世帯

駅から歩いて15分のところに、小高く隆起した雑木林がありました。この付近一帯は、森林を根こそぎ切り倒し、丸坊主にして外国産木材を主体とした新築住宅郡で埋め尽くされつつあるところで、緑多き能ヶ谷の里ののどかさは無くなりつつある状況でした。私たちが出会ったのはそんな開発一歩手前の時でした。一歩敷地内に足を踏み入れると、緑豊かな雑木林が広がり、かまどのある築120年の古民家に土蔵、自然菜園、田んぼ、茅葺きの納屋があり、とても東京とは思えないのどかな風景に心温まるものがありました。ここに出会ったことを運命に感じ、それらを残し、税法や資金繰りを全てクリアし、この地に末永く残る建物とコミュニティを創りたいと、このプロジェクトがスタートしました。コーポラティブ方式で住民を募集し、豊かなエコライフを大都市で実現しようと呼びかけ29世帯(30戸)の家族が集まり、約2年をかけて、全員参加の手づくりで完成にこぎつけました。

施設例:

コンクリートを緻密に打設し、内部の鉄筋を効果的に配置した300年を目指す高耐久性マンション。

・徹底したシックハウス対策で、ほとんど化学物質を使用していない。

・電磁波対策に配慮し、電磁波過敏症をお持ちの方にも住んでいただいている。

・外断熱通気工法にし、断熱効果を高めているので(断熱性能:寒冷地仕様相当)、ライフサイクルCo2の発生が少ない。

・国産木材を使用している。

・屋上菜園や自然菜園があるので、農的生活が営まれている。

・大人同士、子ども同士、大人と子どもとも仲睦まじいコミュニティが実現した。企画者サイドから見てもうらやましいぐらい。

・緑と環境委員、大工クラブ、カーシェアリングクラブ、子育てクラブなどが現在活動している。

小舟木エコ村

事業実施:

株式会社地球の芽

本社〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町170

TEL 0748-33-7522 FAX 0748-33-8686

www.chikyunome.co.jp

設立:

2000年11月NPOエコ村ネットワーキングが発足。2003年 3月事業会社として株式会社地球の芽が設立。同年4月産官学民連携の団体、小舟木エコ村推進協議会が発足。2003年6月内閣官房都市再生本部環境共生まちづくり事業に選定。2007年1月造成工事着手。2008年4月第一期建築工事開始。2008年秋頃「小舟木エコ村」プロジェクトまちびらき&入居開始(予定)。

位置:

滋賀県近江八幡市小船木町

(JR近江八幡駅から1.8km、琵琶湖まで3km、旧市街地まで2km)

人口:

358世帯を予定。(2007年9月現在、造成工事中)

環境共生型コミュニティ「エコ村」を産官学民の協働で創っていくまちづくりプロジェクトで、約15ヘクタールの土地に、将来的には約1000人が住むコミュニティを育てていきます。中心となって進めているのは、全体構想を描く「NPO法人エコ村ネットワーキング」と事業として実施する「(株)地球の芽」です。地元の農業・商工団体やNPOが参画する「小舟木エコ村推進協議会」を設立し、世界の先駆的なコミュニティや研究者とも連携しながら計画を進めてきました。「持続可能性は日々の暮らしから」をキイワードに、ライフスタイルを見直すきっかけが身近なところにあふれているまちとなることを目指しています。

施設例:

・エコ村住宅:

平均70坪のゆとりのある敷地で光と風をとりいれやすい区画割にしたり、地元・滋賀の木を活用したり、人と環境に優しい家づくりをすすめていきます。各戸の菜園では野菜を栽培し、雨水を集めて散水し、庭で収穫した野菜を食べ、でてきた生ゴミは堆肥化するというサイクルを通して、エコ村内での物質循環を目指します。

・風景づくり:

近江八幡は、全国に先駆けて重要文化的景観に認定された町。エコ村でも、入居する皆さんと一緒に、建物や、外構・庭づくりについての自主協定「小舟木エコ村風景づくり協定」を定め、将来に渡って、サスティナブルなまちをつくっていくことを提案しています。

・集会所・公園:

入居者をはじめ、近隣に住む人の交流・リクリエーションの場となります。公園は、入居者の皆さんとワークショップ形式でつくりあげていく予定です。

・農産物販売所・菜園:

公園のすぐ横には、農産物販売所ができる予定です。地元から集まる無農薬野菜やこだわりの加工品を中心に、みんなが自慢のレシピや野菜の育て方のコツを持ち寄る場へと展開していきます。小舟木エコ村での農の取り組みをサポートするのは、NPO法人百菜劇場(www.100seeds.net)。現在、エコ村南側の農地で、農の連続講座や貸菜園を運営しています。

京都洛西ニュータウン コーポラティブ住宅ユーコート

位 置: 京都洛西ニュータウン

設 立: 1985年

居住者数: 48世帯

エコロジカルな住み方を育くむコーポラティブ住宅

ユーコート入居後20年を伏目に、子ども時代にそこで育った今青年になった面々に、ユーコートで育ったことの思い出を語ってもらい評価の聴取調査をしました。共通した意見として次のような反応がかえってきました。

ひとつは、緑濃い共用空間と個性的な住戸群の連なりの48戸全体をプレグナントな(含蓄のある)「ひとつの家」とみなしていることです。現代の集合住宅が均質で無機的でよそよそしいのに、ここでは外から帰ってきた時帰着感を届けてくれる柔らかい表情への共感とともに「スマートな個人主義とゆるやかな共同性が精妙に結びあう住まい方の志向性」が育まれてました。

いまひとつは、身近な環境の中に多様な自然があるところに育ったことによって、「自然がないとソワソワする。落ちつかない」といわれるように、自然・人工の共生環境志向が育くまれました。

加えて、共に住むことの肯定と否定をつなぐエステティックな住み方志向が芽生えていることです。共同することや共同空間への対応において、アンビバレントな両義的なふくらみのある発想をもって、自然への親和性のある生命的エコロジーと、人間関係を大切にする社会的エコロジーと、そうした場に生きることの価値を大切にする精神的エコロジーを総合的にとらえるエステティック(美的な)生き方を育んでいる傾向は、これからの時代とっても大切なことを示唆しているように思います。

ユーコートは、これからのエコビレッジ的住み方にひとつの具体的・普遍的内容を提起していると思います。

施設例:

1985年11月入居後20年をこえる今日まで、共用空間はちょっぴりワイルドな森のような環境に育てられてきました。中層集合住宅の壁面にツタが育まれ、見事な立体緑化が持続されてきました。最初は子どもたちが花をちぎったり草花をふんづけたりするトラブルが多発しましたが、親たちは「○○してはいけない」と禁止の世界に子どもを追いやるのではなく、子ども自らが生命ある自然を守り育む担い手になるのを待ちました。草花をちぎってもしからずに子どもの自発的かかわりを引き出すことや、水の管理をわずらわしいことから子どもの楽しい遊びに変える中で、「トラブルをエネルギーに変える」しなやかなくらし方の経験がユーコートには蓄積されてきました。

・共用庭に池やせせらぎを導入することは、維持管理のわずらわしさや子どもの事故の危険性等の理由から、設計段階では否定的意見も飛びかいましたが、ホンネトークの末基本的に合意形成をとってそれを実現させました。日常的に水にふれられることに加えて、月1回の共同清掃の時も、特に夏ならば子どもにとって冷たい水にふれられることはキモチのいい、遊び同然のこととなりました。

伊達エコビレッジプロジェクト

企画コーディネート:エコビレッジ実行委員会 事務局 (有)西篠インテリアデザイン

〒002-8081 北海道札幌市北区百合が原4丁目8-1

TEL:011-774-8599/FAX:011-774-8581

www.saijo-d.com

設立:

エコビレッジ実行委員会は環境共生型、循環型のエコロジカルな住環境づくりに共感して集まった有志による市民団体です。市民講座、セミナーの運営やエコロジー関連の情報収集、実際のエコビレッジ計画の企画やワークショップに参加しながら、市民参加によるまちづくりを目指し活動しています。2000年春、札幌の藻岩山にエコビレッジをつくろうと市民に呼びかけたのが活動の始まりです。2008年、着工予定。

位置:北海道伊達市館山町17

面積・居住者数:

1081,87坪(個人所有地:300坪、共有所有地:780坪)・戸建住宅4-6世帯を予定

伊達エコビレッジは気候温暖な高台に位置し、噴火湾を望む眺望と生活環境の整った1081坪が建設予定地です。そして「集まって住むことにより、個人ではできないメリットを活かし、エコな取り組みにチャレンジすること」をテーマの一つにしています。また、個人所有地と有機菜園などの共同所有地を分けることで各々のプライバシーを守りながらコミュニティ空間を共有することを目指しています。

施設例:

エコハウス

・太陽熱利用や雨水貯水をし、家庭菜園や散水に利用。

・壁面や屋根の緑化など緑と暮らす工夫をする。

・環境に優しい木質ペレットを燃料とした暖房や給湯システムを取り入れる。

・地域の資源を活用した地材地消の家作りを目指す。

・ルールを守りながら建物は全体の調和を考え、室内のインテリアは自由設計とし、住民が家作りに積極的に参加できる。

共同所有地

・有機菜園やコミュニティ空間を作る。

・コニュニティの中心地となり、菜園生活を楽しむことができる。

木の花ファミリー

静岡県富士宮市下条923-1

TEL:0544−58−7568/FAX:0544−58−8015

http://www.konohana-family.org/

設立:1994年

位置:富士山の西の麓

人口:46名

1994年に「木の花農園」としてスタート。「地球を汚さない暮らしをしよう!」という想いを抱いた20名のメンバーにより創立。命名は富士の主神である木花咲耶姫(このはなさくやひめ)に由来。無化学肥料・無化学農薬の有機農業により、11種の米や200種以上の野菜を栽培、食べるもののほとんどを自給。手作りの味噌・醤油、自然卵や山羊のミルク、はちみつなども自給し、さらに、お米や野菜、お菓子などの加工食品を地元及び全国に宅配してコミュニティ全体で収入をあげている。

生きとし生けるものが調和した平和な社会づくりを目指し、現在14世帯46名が血縁を越えた家族として、子育てを共同で行い、収入も平等に分け合うなど、共に支えあう小さな社会をつくっている。最近では、ITやアート、環境やまちづくりなど、様々な専門や才能を持つ若い世代が多く移住するようになり、海外との交流も盛んになってきたことから、2007年4月より名前を「木の花ファミリー」に変更。スコットランドのフィンドホーンなど海外のエコビレッジとの交流や、外部の人たちとの協働によるエコビレッジづくり、地元・富士宮市でのまちづくりの展開など、さらに活動が広がっている。

また2007年より、コミュニティの暮らしを体験できる1泊2日の体験ツアーを毎月開催。その他日帰りの訪問者も含め、月間平均100名以上が共同体の暮らしを見学しに訪れている。

2008年以降は、「日本エコビレッジ推進プロジェクト」や開発と未来工房など外部のNPOと協力し、日本初のエコビレッジデザイン研修を富士宮市で開催する準備を進めている。

特徴

・血縁、世代を超えた共同生活

・3つの住居で生活(本宅・まことの家1号館・2号館)

・収入はファミリーで得て、大人全員で平等に分配(血縁を超えたひとつの家計)

・化学肥料、化学農薬を使わない自然農法により、食べるもののほとんどを自給

・玄米菜食をベースにした健康な食生活、EM菌の活用

・自然をモデルにした調和の精神、こころを磨くことを重視

・創立以来一晩も欠かさない夜のミーティングで日々の運営を決定

・心の問題をはじめ、あらゆる事柄を全員でシェアする

・心の病を持つ人を受け入れ、回復を支援

・富士宮市との共同事業により有機農業実践講座などを実施

・自然食レストランや出版・教育事業などの「いのちの村」づくりを推進

日本におけるエコビレッジの可能性

かつて至る所で有機農業や里山文化を中心とした、持続可能な循環型の暮らしが営まれていた日本。

しかし、第二次世界大戦後、社会システムの変化や経済発展、グローバリゼーションが進む中で、本来、地域コミュニティや農村がもっていたその社会的機能は大きく衰退してしまったと言われています。

そんな社会的機能や循環型の暮らしを取り戻そうと各地で持続可能で支え合う地域づくりが始まっています。

退職後の田舎暮らしと二地域居住

約690万人とされる団塊世代(昭和22〜24年生まれ)が2007年から定年退職を迎える中、少子高齢化時代の到来とともに、2015年には65歳以上の高齢者の割合が4人に1人になるといわれています。

こうした中、団塊世代を含むシニア世代(年代の定義はさまざまだが、50歳以上の年齢層を指すことが一般的)の農村地域など地方への視線があります。

地方では既に、UIターンや観光などでシニア世代に対して地方の存在や魅力をアピールしているケースも見られます。

内閣府のアンケート調査(平成17年11月調査)によると、農山漁村地域への定住の願望について、「ある」あるいは「どちらかというとある」と回答した割合は、団塊世代を含む50〜59歳では3割近く(28.5%)となっており、30〜39歳(16.9%)、40〜49歳(15.9%)、60〜69歳(20.0%)、70歳以上(13.4%)など、他の世代と比較しても高い結果となっています。

また、ニ地域居住(平日は都市部で生活し、週末は農山漁村で生活すること)についても、「既に実践している」や願望が「ある」「どちらからというとある」という人の合計の割合が、50〜59歳では48.0%と半数近くを占めています。30〜39歳(35.8%)、40〜49歳(36.2%)、60〜69歳(42.1%)、70歳以上(29.2%)など他の年代と比較すると高い割合です。

この調査から、定住より二地域居住に対する願望が高いことや、30歳以降の年代別の傾向として、年齢層が上がるにつれ農山漁村地域への関心が高まり、50〜60歳代がピークとなって、70歳以上などの高齢層になると割合が減少しており、シニア世代の関心も年齢層によって異なっていることなどが分かります。

(三菱総研『団塊世代のUIターン』より)

農的生活とスローライフ

都会の生活がストレスフルで、人間関係の複雑さ、労働の重さに疑問をいだく若い世代の人達も増えています。「半農半X」という言葉の流行が示す「本当の生き方」は、自由に生きるためのライフスタイルとして模索が始まっていると言えるでしょう。

世界のエコビレッジ紹介(2007年編)

・1962年から続くホリスティック教育:Findhorn(イギリス)

・政府承認、独自の社会制度や経済をもつ国際連合体:Damanhur(イタリア)

・ドイツ最大の非宗教的コミュニティ:Kommune-niederkaufungen(ドイツ)

・国際多文化をもつ世界最大級の環境実験都市:Auroville(インド)

・フィリピンに建設予定のパーマカルチャービレッジ:Pintig Cabiao Ecovillage(フィリピン)

・世界初(1988)のパーマカルチャーエコビレッジ:Crystal Waters(オーストラリア)

・1988年から夫婦が作り上げた美しいパーマカルチャーファーム:Rainbow Valley Farm(ニュージーランド)

・先駆者に続き注目されるパーマカルチャービレッジ:Otamatea Eco-Village(ニュージーランド)

・都市部における低所得者援助コミュニティー:L.A. Eco-Village(アメリカ/ロサンジェルス)

・コーハウジングから成るエコビレッジ:Ithaca(アメリカ/ニューヨーク)

・パーマカルチャーや多様性を尊重:EARTHAVEN(アメリカ/ノースカロライナ)

・世界の芸術家や社会運動家が集うコープラティブコミュニティ:Huehuecoyotl(メキシコ)

・アマゾン原生林で生態系と共存:ABRA144 [Amazonian Bio-Regional Village](ブラジル)

【関連文献】

* 西欧のエコビレッジ(PDFファイル)

* パーマカルチャー・エコビレッジ・バイオリージョナリズム(PDFファイル)

著:糸長浩司

NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン代表理事

日本大学教授(生物資源科学部生物環境工学科 建築・地域共生デザイン研究室)

フィンドフォーン財団

the Findhorn Foundation community

The Park, Findhorn, Forres IV36 3TZ, Moray,

Scotland, UK

Phone: +44 (0)1309 690311

Fax: +44 (0)1309 691301

http://www.findhorn.info/workshops/japanese/japanese_home.php

位置: イギリス、スコットランド北東部、ネス湖近隣

設立: 1962年

面積:

人口: 約320人

自然と人との共存、人と人とのあり方やつながりを見つめ、活動の焦点をホリスティック教育においた国際色のある共同体。国連と連携しているNGO団体でもある。日常にしっかりと根ざしたスピリチュアリティーを大切にしながら、持続可能な社会づくりを探求、実践している場所。1962年に創設者のアイリーンとピーター・キャディ、ドロシー・マクリーンがこの地にたどりついて以来の長い歴史があり、現在も、教育を中心とした非営利財団として毎年世界70カ国以上の国から訪れる1万4千人を迎え入れている。

エコビレッジ・プロジェクトは1985年に開始され、その後、国連人間居住センターよりベストプラクティスに選ばれた。グローバル・エコビレッジ・ネットワークの設立メンバー組織のひとつでもある。

特徴

*コミュニティの1人当たりの環境負荷(エコロジカルフットプリント)は全英平均の約半分

*55棟のエコハウス

*太陽光温水システムが各住戸に普及

*4つの風力発電機をコミュニティ内に設置

*バクテリア分解による独自の排水処理システムを導入

*CSA(Community-Supported Agriculture)方式により近隣の有機野菜・食材を利用

*コミュニティ内に独自の銀行と地域通貨(EKO)

ダマヌール

位置: 北イタリアのトリノから45キロメートル郊外のアルプスの麓

設立: 1975年

面積: 連合体に属するコミュニティは、バルキュウゼラ谷の25㎞以上の範囲に広がり、

およそ600ヘクタールを超える森や畑や酪農地、土地建物を独自に所有する。

人口: 約600人

イタリア政府から承認された、世界最大のコミュニティ連合体という形態からなる新しい社会モデル。 “地球や人類全体に対してエコロジカルな理想社会”が実現され、世界が変わることを目指す。ここでいう“エコロジカルな社会”とは、より良い地球環境、調和的な人間関係、あらゆる生命体との調和的共存、異なった社会間交流と協働することを意味する。

ダマヌールの連合体を構成する、20以上のコミュニティで暮らす市民は約600人、世界20カ国にわたるサポーター市民を含めると、1,000人以上の市民が存在する。ここでは、人間個々が持つ“違い”という豊かさを尊重し、各自の成長の為に相互に助け合う関係、環境への尊厳、道徳、精神的価値の共有を基本に社会が成り立っている。

独自の社会、政治機構と憲法、独自の貨幣、80以上の経済活動とサービス、日刊新聞、連合体独自の保育園や小中学校、また世界中から訪れる様々な分野の研究者を対象とする公開大学を持つ。ここでの研究や社会的な実験の成果をより広い社会で生かしていくため、ボランティア活動等の長期にわたる地域社会への貢献を行ない、その実績が国際的にも認められ、2005年9月、国際連合から「グローバルな人間共同社会フォーラム2005」を受賞した。“夢が現実になった実例”として、世界中から年間60,000人以上の探求者たちが見学に訪れている。

施設の特徴

人類の神殿

地球を取り巻くエネルギーの河—シンクロニックラインが、地球上で最も多い4(大地のホール) 本交差する、非常にまれなエネルギースポットであり地下70mに建設された。

人類の神殿は、人間の創造性と歴史と知識の図書館であり、ダマヌールの人々による共有の芸術的傑作。ここはあらゆる人に開かれた、メディテーションの為の祈りの場所であり、精神的な探求の中心となる場所。水のホール、青の神殿、迷宮、鏡のホール、球体のホール、大地のホール、金属のホール等があり、現在もなお建設を継続中。

アヴァール

連合体全体で地球に優しいエネルギーを用いたライフスタイルの実現を目指す。

中でもアバールというコミュニティはヨーロッパ連合からエコロジカルなモデルハウス“グリーンハウス”として認可されている。ここでは自然エネルギーを使った、色々な代替エネルギー生産システムを有している。

学校

ダマヌールのプライベートスクールの小中学校です。エコロジカルな教育をするエコスクールとしての認可を受けている。

Kommune-niederkaufungen(ニーダカウフンゲン 共同体)

Kirchweg 1 34260 Kaufungen

TEL: 49-(0)5605-80070

info@kommune-niederkaufungen.de

http://www.kommune-niederkaufungen.de

位置: ドイツカッセル市近郊、ニーダカウフンゲン村

設立: 1986年

面積: 4エーカー

人口: 75名

1986年に設立されたニーダカウフンゲン共同体は、地元にあった大きな荘園の中心となっていた建物群を修復して始められた。1996年には村の近隣の農家を買い足し、今では非宗教的(かつ非スピリチュアル)なコミュニティとしては、ドイツで最も大きなものとなっている。

現代の消費主義的・競争主義的な社会のあり方への批判から、共同体的、非階層的、社会生態学的なモデルを生活のなかで実現することを目指している。コミュニティに関するすべての決定は住民によるコンセンサスによってなされ、資産もすべてコミュニティで共有されている。住民のグループによって運営される共同事業体には、有機農業・酪農から建築、共同食堂の運営、幼稚園、などがあり、生活のニーズの多くを満たしている。

2002年のカッセル大学による環境負荷の調査では、高断熱で効率のよい暖房を備えたパッシブソーラーによる共同住宅への集住、菜食中心の食生活、多くの食料の自給、生活の地域での自足による移動の少なさなどが、平均的なドイツの家庭に比べて大幅に環境負荷を低減させていると報告された。

Auroville

Aurelec,Auroville 605101

Tamil Nadu India

http://www.auroville.org

位置: インド南部 マドラスの南150km

設立: 1968年

面積: 2000ヘクタール

人口: 約1700名

<環境実験都市>

オーロビルは、人類一致団結の実現を目指し設立された国際的コミュニティーである。

インドの偉大なる思想家ヨギ、そして革命指導指導者オーロビンドの考えに共鳴したモマザーモと呼ばる一人のフランス人により提唱され建設が始まった。開拓者達により不毛の地は緑の大地へと姿を変え、現在300万本以上の木が植えられ、オーロビルは世界で最も大きな国際多文化コミュティーとなった。1968年に始まって以来、このコミュニティーの指針として次の事柄が述べられている。

(オーロビル憲章より一部抜粋)

- オーロビルは誰の物でもない、人類全体の物である。

- オーロビルは生活の進歩的実験場であり、終わりなき教育の場である。

施設例

*ソーラーパネル発電(11000枚もの反射板を使ったソーラーボール)

*風力エネルギー、バイオマス

*パーマカルチャー農園

Pintig Cabiao Ecovillage (The Heartbeat of Nature in Cabiao)

ピンティグ カビアオ エコビレッジ

115 Kamuning Road, Quezon City Metro Manila 1103, Philippines

Phone: (632) 9201375 / 9200575

Fax: (632) 4112255

E-mail:doris@happyearth.info or clem@happyearth.info

http://www.happyearth.info/awards.php

位置: フィリピンの首都マニラから北に90kmのルソン島ヌエバエシハ州

設立: 建設は2008年第一四半期からはじまる予定。

面積: 4ヘクタール

人口: 12戸の居住スペースを予定

同エコビレッジは、パーマカルチャーの理念とデザインを取り入れ、環境と共生した持続可能なライフスタイル、バイオリージョンの保護、地産地消による自給自足的な生活を送りたい人が集まるコミュニティを形成することを目的に設立。サステナブルな暮らしへのシフトが貧困問題の軽減につながるということと、亜熱帯の豊かな生態系へのインパクトを軽減することが重要課題。建設費として、6ヶ月間の助成金、内部資金及び社会的開発事業からの資金提供を予定。

特徴

・ 作物の生産と植林。

・ 建築はエコロジカル且つ洪水や干ばつなどの状況に対応できるように工夫。(発展途上国やローカルな世界においても地球の気候変動によって起こる環境危機を乗り越えられるということを実証することが目的。)

・ 小規模の再生可能エネルギーサイトの構築。

・ フェアトレードコーヒーなどを通して住民に安定した生活を保証

・ インターネットをベースにビジネスを展開し長期的には地域通貨の導入も検討されている。

同エコビレッジは、下記3つの団体により設立される。

1. 環境NPO Happy Earth

持続可能な暮らし方を通して環境教育の普及を図る団体。グローバルエコビレッジネットワークオセアニア・アジア(GENOA)のフィリピンコーディネーターとして、居住と学習を兼ね備えたセンターを設立予定。

2.カボキッド(Cabiokid )財団

カビアオに5.5ヘクタールの開発地を保有し、そこでパーマカルチャーの理念に則った農園の開発を予定。パーマカルチャーの概念を教育、科学、技術や地域経済などの異なるフィールドに活用した事例研究も予定。

3.Center of Ecozoic Living and Learning

環境、社会問題の深刻化する中で、我々がとるべき行動を示唆するビジョン、地球や生命というものの新しい捉えかたを広め、精神的な支えとなるための活動を展開。

Crystal Waters

Crystal Waters Permaculture Village

65 Kikcoy Lane Conondale,Qld, 4552

Australia

Phone: +61 7 5494 4652

Fax: +61 7 5494 4653

http://www.ecologicalsolutions.com.au/crystalwaters

位置: オーストラリア東海岸、北東部クイーンズランド州

設立: 1988年

面積: 260ヘクタール

人口: 約200名(住戸数 83戸)

クリスタル・ウォーターズは世界で最初のパーマカルチャーの手法に基づいてできたエコビレッジである。

敷地は居住者の所有地だが、来訪者向けの宿泊施設、キャンプエリアに滞在することができ、パーマカルチャーを学びたい人のためのコースも開設されている。

1996年には国連より、「最も持続可能で環境負荷の少ないライフスタイルを実践している者」に贈られるWorld Habitat Award (ワールド・ハビタット・アワード)を受賞。

施設例

*建築のデザインの工夫で自然エネルギーを利用するパッシブソーラーハウスや圧縮した藁を利用したストロー・ベイル・ハウス等様々なエコハウスの実験がされている。

*ソーラー発電

*パーマカルチャー農園

*各家庭に雨水タンクが設置され再利用している世界で最初のパーマカルチャーエコビレッジ

Rainbow Valley Farm

588 Matakana Valley Road, R.D.5 Warkworth, New Zealand

TEL: +64 (0)9-422-7432

http://www.rainbowvalleyfarm.co.nz/

位置: ニュージーランド・北島北、マタカナ

設立: 1988年

面積: 21ha

人口: 2名

|

|

|

| photo: (c) Masayoshi Miyashita |

ジョー・ポラッシャーとトリッシュ・アレン夫妻により設立。ニュージーランド北島、オークランドからさらに北のマタカナにあります。パーマカルチャーの良いモデル農場。持続可能な生活を実践し、啓蒙している。WWOOFの農場の中でも、特に人気の高いファーム。セルフビルドのパッシブソーラーの家はすばらしく、農場全体も美しい。オープンデーやWWOOFを通じて、パーマカルチャーの教育・普及の活動もしている。

特徴

*パーマカルチャー・バイオダイナミック農法の実践モデル農場

*パーマカルチャーの啓蒙・普及活動

*セルフビルドのパッシブソーラーの草屋根エコハウス

*フローフォームや池による排水浄化システム

*NZの原生の植物・樹木の再生

*ユニークなコンポストトイレやチキンホットハウス

Otamatea Eco-Village

Oneriri Road RD2 Kaiwaka, New Zealand

TEL: +64 (0)9-431-2656

http://www.otamatea.org.nz

位置: ニュージーランド・北島北、カイワカ

設立: 1995年

面積: 102ha

人口: 15世帯(約30名)

|

|

| photo: (c) Masayoshi Miyashita |

1995年にリンとラインホルト夫妻を中心に始められた、パーマカルチャーでデザインされたエコビレッジ。オークランドから北へ高速で2時間程の所にある。設立から10年を過ぎ、農園やエコハウスも充実してきている。レインボーバレーファームやコアンガガーデンと一緒にオープンデーを設けたり、グリーン・マーケットを開いたりと地域の活動にも積極的なコミュニティ。

特徴

*パーマカルチャーでデザインされたエコビレッジ

*セルフビルドのエコ建築(草屋根やストローベイル・土壁など)

*電力を引かずに、風力や太陽光発電などのエネルギーを利用

*パーマカルチャーデザインコースやワークショップの定期開催

*NZの原生植物や樹木の再生

*WWOOFのホスト

L.A. Eco-Village

117 Bimini Place #221

Los Angeles, CA 90004 USA

Phone: 1-213-738-1254

Fax: 1-213-386-8873

http://www.laecovillage.org

位置: アメリカ ロサンジェルス

設立: 1993年

面積: 11エーカー

人口: 500名

<都市部における低所得者援助コミュニティー>

ロサンゼルスエコビレッジ(以下LAEV)は都市部における低所得者層の生活保護を目的として CRSP(Cooperative Resourcces and Services Project)の資金援助により設立される。

LAEVでは、環境負荷を少なくし、生活のクオリティーをあげ、社会的、経済的、エコ的なコミュニティー形成に努めている。13棟のアパートメントに164世帯が暮らし、20ほどの異なる民族が共生するその空間には、教会から自動車整備工場まで数々の施設が用意されている。 パーマカルチャーの考え方を取り入れた都市生活を目指し、コミュニティーワークへの参加、コミュニティーディナーでの食事など、住民は日々、学び、働き、知識を蓄え、エコビレッジの考え方を広めるべく生活している。

Ithaca

100 Rachel Carson way, Ithaca, NY 14850

Phone: 1-607-256-0000

http://www.ecovillage.ithaca.ny.us

位置: アメリカ ニューヨーク イサカ市西部

設立: 1997年

面積: 176エーカー

人口: 160名

<コーハウジングから成るエコビレッジ>

運営は非営利団体であるEcovillage INc.が行っている。現在建物の整備が終了している居住区は2つあり それぞれ30戸がcohousing(コーハウンジング)方式で、建設運営されている。基本的にはパーマカルチャーを基本にデザイン されており、10エーカーの農地や70エーカーに及び森林保護区などもある。

1990年からエコビレッジ建設が検討され、その後多くの会議や検討が行われ、デザインのプロセスを経た後 1995年に市の建設認可が下りて1996年より建築にはいる。1997年に最初の居住区(FROG)が完成し 2003年には2つ目の居住区(SONG)、2005年にはSONGのコミュニティハウスが完成。今後も居住区は拡大する予定。現在はパーマカルチャーのコースの開催やエコビレッジの建設の仕方などを教える教育事業に力を入れている。居住者の年齢層は0〜80歳。様々な州からの移住者が暮らす。

施設例

*住居は、基本的には2〜数家庭が入るタウンハウス形式の集合住宅が各クラスターに数戸建設される

*パッシブソーラー形式の住居。住宅の南面は採光のためにペアグラスを用いた大きな窓が設置されている

*自然素材や地域産材の利用

資料提供: 設楽清和(PCCJ)

EARTHAVEN

1025 Camp Elliott Rd., Black Mountain, NC 28711

828-669-3937

information@earthaven.org

http://www.earthaven.org/contact.php

位置: アメリカ、北カロライナ州の西部にあるアシュビルから東南に40分。

標高約610〜793メートル

設立: 1994年

面積: 1.295平方キロメートル

人口: 50人

住人はホリスティックで持続可能な文化を学び、実践することで人と地球を大事にしている。

辺りの植林された山々は3つの谷が合流していて、沢山の小川、泉・湧水、はんらん原、bottom land, steeper ridge slopesに恵まれている。

目標は人口が150人になること。2004年にはメンバーが60人に達し、そのうち50人が現地に住むようになった。パーマカルチャーデザインに基づいた住宅地、コンパクトなビジネスエリア、そして果樹園、庭や、湿地帯がある。

エコビレッジのほとんどはまだ建設中だ。現在は基盤となる設備として、道路、歩道、橋、キャンプエリア、池、人口湿地、新エネルギー電力システム、庭、大きな会議室、キッチン・ダイニング、住居施設と、家が建てられている。

コミュニティーは全員一致の決断方法や、協議会と委員制度を取り入れている。エコビレッジは土地の所有権を持っていて、住人がローンを組むことによって賄われた。そのローンは住人が宅地をコミュニティーから借りることによって払われている。

Earthavenでは、持続可能な環境システム、パーマカルチャーデザイン、洗練された簡素さ、正しい暮らし、そして健全な社交関係を大切にしている。その上、スピリチュアルに多様である。菜食主義者もいれば、何でも食べる人もいる。家畜を育てる人々もいる。

彼らは環境に優しい小規模な商売を営んでいる。売店とインターネットカフェ、パーマカルチャー用の苗床、太陽光システム導入の他、パーマカルチャーデザインや新しいエコビレッジの立ち上げについてのコンサルティングや講習を行っている。

施設例

*太陽光システム

*パーマカルチャー農園

Huehuecoyotl

APARTADO 111 TEPOZTLAN, MORELOS 62520, MEXICO

Tel伺onos: (739) 395-5077

giovanni@ecovillage.org

http://www.huehuecoyotl.net

位置: メキシコ モレロス州テポストラン

設立: 1982年

面積:

人口: 20人

Huehuecoyotlはモレロス(メキシコ)州のOcotitlan村に近いAjusco-Chichinautzin Biological Corridor(生態系保護区)内のTepozteco山脈に位置する意図的な(インテンショナル)コミュニティー、及びエコビレッジである。標高1829メートルの二つの生態系(エコシステム)、高い松とオークの森林と低い落葉性のジャングル、が合流する地点にあり、自然の豊かさに満ち溢れている。Huehueは1982年に各国の芸術家や社会運動家が集まり、「エコロジーは芸術」という哲学的概念を主張し創設された。Huehuecoyotlのメンバーは、彼らのエコビレッジが社会的、精神的、経済的、そして環境の面で持続可能な生活のモデルになることを望んでいる。コーポラティブハウジング、都会と田舎での農業やエコツーリズムなどを通して、持続可能な生活を推進している。(Ecovillage Network of Mexico and Mesoamericaと1998年からENAのメンバーである。)

環境保全への義務

HueHueの人々は様々な形で地球に順応し、主に環境負荷を抑える決意を示す。環境保全に向けて様々な取り組みをしている。後に地域の再利用センターに運ぶ無機物質(非有機的な物質)の分離、全ての有機廃物のコンポスト化、そして8ヶ月間に渡る乾期に向けて雨水を集め、溜め、ろ過し、分配して再利用している。これは雨水を近くの山の滝で集め、ろ過した後、重力で(ポンプを使わずに)各世帯に分配し、残りを敷地内で最も高い地点にある4000立方メートルの貯水タンクに溜めるシステムになっている。このシステムで集めた水は、庭や畑、家事、そして紫外線、またはオゾンフィルターを通して飲み水としても活用される。水のサイクルを完全なものにするために、家事などで使用済みの水を庭の木などガーデニングに使う。さらに、水洗式トイレを使用しないことで、水の削減と肥料作りに役立てている。

Huehuecoyotlは広大な庭を化学肥料や殺虫剤を使用せずに育てている。よって、全てのメンバーが豊富な緑と薬草を与えられている。その上、建物は全て近隣の自然素材を使い、建てる際には環境に優しい技術を用いている。材料は圧縮された土、穂軸、編み枝と漆喰(塗料)、わら、日干しれんがや石などを使う。それらに加え、念入りに窓や天窓の配置箇所を計画することによって、人工的な温度調節が不要となる。

コミュニティー経済

Huehuecoyotlメンバーはコーポラティブ方式で生活し、土地は20人のメンバーで共有し、各自分配された敷地に家を所有することで分譲集合住宅が成り立っている。それぞれ月々の家賃を払い、コモンスペース(共有スペース)はメンバーが主催するイベントやワークショップに使われている。収益はコミュニティー改善や拡大に使われる。

その内、El Teatroでは様々な文化的、社交的、芸術的イベントが行われ、エコビレッジ住民以外の人々も参加する。さらに、パーマカルチャー、エコビレッジ・デザイン、自然医学、新エネルギー、ダンス、演劇、リーダーシップや精神性についてのワークショップや講習会が行われている。

コミュニティーの精神性と祭り・行事

Huehuecoyotlでは、季節の移り変わりや、満月などの自然のサイクルを祝う。メキシコのスピリチュアル・リーダーの案内のもと、物や自然との精神的な繋がりを深める伝統的な儀式、祭式、なども行っている。国際的に有名なグループなどのコンサート活動が行われるときもある。これらは公開の行事であり、エコビレッジメンバーが近隣住民や同じ思想を持つ人々と親睦を深め、コミュニティーを広げる機会でもある。

新エネルギー

環境への付加を低減するにあたり、Huehuecoyotlが取る一つの手段は水力と太陽光による新エネルギーシステムの導入だ。1999年に建てられた家のデザインは、エネルギーと水の使用を能率的に削減していると考えられた。太陽光では一年分の電力を発電し、その熱を暖房にも取り入れている。太陽エネルギーで水を沸かし、400リットルタンクに溜められ、シャワーや家事に用いている。また、その熱をオーブンにも活用し、150度にも達するため、豆などを調理している。

国が供給する電力を利用できるにもかかわらず、Huehueはそれに頼らず、太陽光発電システムで12モジュール、75ワット、一時間に2から3キロワットの電力を一年中供給している。継続的に作られている電力は、蛍光灯から始め、省エネ家庭電気機器が必要とする電力を負担している。溜めた電力は4日間連続の曇り日にも持続する。

ABRA144 (Amazonian Bio-Regional Village)

位置: ブラジル、Manausの北144km

設立: 2001年

面積: 270ヘクタール

人口: 11人

|

|

| photo: Giovanni Ciarlo |

ABRAとは、Amazonian Bio-Regional Village、つまりアマゾンの地域生態系の中の村といった意味である。270ヘクタールに及ぶ土地の90%は手付かずの原生林であり、民間による保護地としてはこの地域で最も広大なものとなっている。ABRA144はアマゾン地域全体で実践できる持続可能な生活様式を学ぶことができるような、メ学習のためのコミュニティモを構築することを目指し、その基本理念はBioregionalism(生命地域主義)によっている。

現在は、11人のメンバーが環境教育、養蜂、自然建築、有機農業、地域生態学、エコツーリズムなどの活動に携わっている。住居や活動のためのワークショップ建設の費用はコミュニティによって支出され、それらはコミュニティの資産となる。また各メンバーの活動による収入の一部はコミュニティに寄付され、電力、道路、共用スペース、インターネットなどインフラの整備に当てられている。

〜放置農園を一緒に再生しましょう!〜

2005年にスタートしたBeGood Cafeのオレンジプロジェクト。

まるでジャングルのような農園の草刈りから始まりましたが、徐々に農園の機能も充実。現在は自然のしくみを応用して生態系を形づくる「パーマカルチャー」の考えをもとに、より持続的で楽しい畑づくりを目指しています。

土にふれる、草を刈る、収穫する。農作業や参加者との交流、ワークショップや講座を通して、さまざまな気づき、体験が生まれています。ぜひご参加ください!

○ みかん畑での活動は3月〜12月の収穫まで全9回(各回定員25名)。

年1回から参加可能ですが、年間を通してご参加されることをおすすめします。

○ 作業内容は草刈、施肥、剪定、収穫などの他、自宅の畑やベランダでも応用できるミニ講座「アーバンパーマカルチャーを始めよう!」(全9回)を予定しています。

○ 収穫されたミカンは12月に開催される環境イベント「エコプロダクツ2010」他で販売予定です。(みかんの売上は社会貢献や当プロジェクトの運営経費に還元します)

→ 2010年スケジュールと参加申し込みはこちら

→ 2008年のレポートはこちら

→ 2007年のレポートはこちら

主催:NPO法人ビーグッドカフェ

協力:アースデイマネー、小田原市

講師:四井真治(土壌コンサルタント)

オレンジプロジェクトは、LUSHチャリティバンク助成プログラムの助成を受けております。

(2009年度活動及び運営費)

■オレンジプロジェクト コンセプト

荒れ果てていくみかん畑を再生

小田原市では、後継者不足などの要因により手入れが行き届かず放置されているみかん畑が増えています。手入れが行き届かなくなった畑は、ツル性の雑草や生育の早い樹木などで覆われたジャングルのようになり、日が当たらなくなったミカンの木も枯れてしまいます。昔から続いてきた農業資産 (果樹、土、石垣、モノレールなどのインフラ)を後世に残すためにもこの放置されたみかん畑をみんなの力で蘇らせていきませんか?

■ミカン畑を蘇らせる楽しい秘策

○アグロフォレストリーを展開

アグロフォレストリーとは、畑で作物を育てつつ樹木を植え森にしていく手法で、砂漠や熱帯雨林伐採後の荒れ地などの再生に利用されています。ミカンの苗木も植樹してから果実が収穫できるように育つまで約8年必要といわれています。農園では苗木を育てていく間にも空間を有効活用し、豊かな生態系をつくりあげていきます。

○コミュニティーガーデンの機能を追加

オレンジプロジェクトでは、参加者の方のアイディアを集めて、見晴らしのよいデッキ、作業中に休憩できるパーゴラとベンチ。キッチンやハーブガーデンなど、コミュニケーションや憩いの場となるための機能を加えました。参加者に自主的に、楽しく土地と関わってもらいながら農園再生を行っています。

○パーマカルチャーに基づいたデザイン

自然のしくみ・デザインをベースに、その土地にある資源(水・エネルギー・土壌・空間・人材など)を有機的につなげ、より環境負荷の低い、持続可能な暮らしをつくりだすためのデザイン体系であるパーマカルチャー。雨水タンクや緑肥、竹の有効利用などの他、石垣を守るように植えられていたお茶の木を手入れして活用するなど、農園全体のデザインにも自然とのつながりを感じられる工夫やヒントがたくさんあります。

オレンジプロジェクト講師件アドバイザー

四井真治プロフィール

パーマカルチャーデザイナー、土壌管理コンサルタント。

福岡県出身。1971年生まれ。

信州大学大学院 農学研究科修士課程修了後(専門:緑化)、緑化会社に入社し営業と研究職を勤める。退社後、有機農業のコンサルタントを目指し、南米パラグアイに不耕起栽培を見学に行き、長野県で農業をはじめる。有機肥料会社に就職した後、2001年に土壌管理コンサルタント、パーマカルチャーデザインを業務内容としたソイルデザインとして独立。その傍ら、 土壌改良資材会社の技術顧問、土壌分析請負、NPO法人ビーグッドカフェ講師、理事、NPO法人パーマカルチャーセンタージャパン講師などを務める。2001年より長野県高遠町の自宅で自然エネルギー、自然浄化などによる一般家庭における自立インフラの研究を進め、2008年に山梨県の八ヶ岳南嶺にある北杜市に移住。雑木林と畑をもつ一軒家でパーマカルチャーデザインを構築中。

パーマカルチャーデザイン実績:

2005年の愛知万博、地球市民村内、ナチュラルフードカフェ・オーガニックガーデンにてオーガニックガーデンの設計、技術指導、維持管理を勤める。2007年、PICA山中湖ヴィレッジのパーマカルチャーデザイン、ガーデン設計、技術指導を勤める。2008年越谷イオンレイクタウン、オーガニックガーデン設計施工。現在、長崎県五島での限界集落のパーマカルチャーによる再生プロジェクトなどを進行中。

無事終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。

クボタ 地球小屋(Terra-Koya) 2007 開催報告はこちら

|

■ 目的

美しい田園風景が広がる長野県・安曇野にて、自然の息吹と生命のチカラを体感するサマーキャンプを行います。

食料自給が持続可能な循環型農園での農作業、合鴨農法などの農業体験を通じて、自然の大切さを体感してもらうこと。

共同生活の中、達成感のある充実した時間を過ごすことで、子どもたちの意識が自発的に地球環境に対して向けられることを目的とします。

|

■ 実施概要

| □ タイトル |

|

| □ テーマ |

『はじめよう。地球にいいこと。あなたにいいこと。』 |

| □ 基本方針 |

農業体験を通じて、生命の営みや循環社会を体感し、“発見”と“学び”の場を提供 |

| □ 実施形態 |

夏季林間学校(合宿スタイル)の活動 |

| □ 実施期間 |

2007年7月23日(月)〜7月26日(木) 3泊4日 ※雨天決行 |

| □ 宿泊施設 |

舎爐夢(シャロム)ヒュッテ 長野県安曇野市穂高有明7958

http://www.ultraman.gr.jp/~shalom/

|

| □ 実施場所 |

上記宿泊施設 近隣農園、田んぼ 他 |

| □ 実施運営 |

主催 NPO法人BeGood Cafe

特別協賛 株式会社クボタ |

クボタ 地球小屋(Terra-Koya) 2007 レポート

1日目 |

1日目 |  2日目 |

2日目 |  3日目 |

3日目 |  4日目

4日目

こちらでもキャンプの様子をご報告しています。ぜひご覧ください。

→ クボタ地球小屋レポート(株式会社クボタ様制作)

7月23日(プログラム1日目/雨のち曇り)

いよいよ今日から3泊4日のクボタterra-koyaのスタートです。

朝、8:00。大きなリュックを背負って元気に新宿西口に集合しました。

「天ぷら油」を使ったリサイクル燃料の特別なバスに乗りこんで3時間。無事シャロムに到着です。少し雨がぱらついていましたら雨もあがって天気も回復。

オリエンテーション

早速ランチを食べたら、オリエンテーションです。

早速ランチを食べたら、オリエンテーションです。

スタッフの紹介・terra-koyaのお約束・シャロムの紹介がありました。

その後は、キャンプネームの名札づくり。ひとりひとり、キャンプの間呼ばれたい名前を名札に書きました。

名札をつけたら森の広場に集まって。

知らない人どおしが仲良くなれるアイスブレイキングのゲームです。

みんなで丸くなって名前をおぼえるゲームをしました。

1番の人は「わたしは○○です。」ってキャンプネームを言います。

2番の子は「わたしは○○の隣の△△です。」

3番の子は「わたしは○○の隣の△△の隣のミッキーです。」というカンジ。

それをドンドン繰り返していくと。。。

それをドンドン繰り返していくと。。。

アッと言う間に全員の名前が覚えられました!こどもたちの記憶力に大人は脱帽です。

みんなで言葉を交わし、ふれあうことで場の雰囲気がとても和やかになってきました。

次は友達ゲーム。どんな仲間が集まっているのかな?

「○○が同じ人は友達!!」とかけ声がかかると、○○が同じ人どおしは「友達!!」と言ってグループに集まるゲームです。好きな果物・血液型・学年・住んでいるところ。。。

みんなが仲良くなってすこしずつ垣根が取れていきました。緊張した顔が笑顔に変わりました。

森に行ってみよう

シャロムの森の探検です。シャロムの森や建物を見に行きました。

シャロムの森の探検です。シャロムの森や建物を見に行きました。

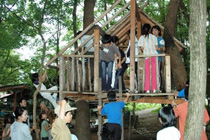

森の広場・アースオーブン・コンポストトイレ・ファイヤースペース・ツリーハウス。

ツリーハウスについたら。。。こどもたちは高いところが大好きですね。

女の子も男の子もぐいぐいよじ登って、屋根の上まで登ってしまいました。

森の中でのあそびを通じて自分自身の判断力や危機管理を学びます。

大人達はそれをそっと見守ります。

温泉タイムのあとはお待ちかねの夕食です。

温泉タイムのあとはお待ちかねの夕食です。

シャロムの食事はすべてマクロビオティック。牛乳も砂糖も入れないベジタリアン・メニューです。「色キレイ」「あれ!?これお肉じゃないの??」

1口食べる度に驚きいっぱい。マクロ初チャレンジです。

ナイトウォーク

外は真っ暗です。

普段はコンビニがあったり、車が通っていて夜でも明るいことが当たり前のようになっていますね。でも、ここは森の中。本当に真っ暗なんです。

こどもたちは笛の音に誘われてテラスに集合。

みんなで丸くなったら、メロディーに合わせて、『キキソソ』を歌います。

ともだち ようこそ♪

ともだち ようこそ♪

花びらのシャワーで♪

愛と知恵と力でつながろうー♪ つながろーつながろー♪

キキソソ♪

愛し合おうー♪つながろーつながろー♪

キキソソ♪ 愛し合おうー♪

さぁ。ナイトウォークの始まりです。まずは、夜の畑を歩きます。

インタープリターの先導で、すっかり暗くなった道を音がしないようにそっと歩きます。遠くの方に、安曇野の街の明かりが見えていますね。

真っ暗な森にむかって、「わーーー」。大きな声を出すとこだまが帰ってきます。

次は自然の音を聞いてみます。

隣のおともだちとちょっと離れて目を閉じます。静かに耳を傾けます。風の音、葉っぱの音。それに夜鷹が鳴いていたり、いろんな虫の声が重なり合って聞こえてきました。5分とは思えないほど、長い時間に感じました。

夜の森はとってもにぎやか。音のマジックですね。

夜の森はとってもにぎやか。音のマジックですね。

ナイトウォークの最後は森に入って、暗い森を一人で歩きます。

暗闇にもすっかり目が慣れてモノトーンの世界を感じられるようになりました。 人の目は45分くらいで慣れるのだそうです。この暗闇でもランプなしで歩けるようになりました。 暗闇をひとりで歩くのなんて初めてです。

1日目の最後は振り返りの時間です。

今日の思い出を文章や絵に描いて記録しました。

7月24日(プログラム2日目/晴れ時々曇り)

今日は素晴らしい晴天です。まぶしい朝陽と清々しい空気に包まれまれながらモーニンググリーンウォーク。

今日は素晴らしい晴天です。まぶしい朝陽と清々しい空気に包まれまれながらモーニンググリーンウォーク。

足元は朝露がいっぱい。グリーンの草を踏みしめながら進みます。

歩きながら、いろいろなあそびを憶えました。

草笛を教わったり、アカツメクサで花冠づくり。それから花の蜜も吸ってみました。

抜けるような空と山をバックに記念写真です。

腰の高さ程の草むらのグングン進んで森に向います。

「あった!」の声に導かれて、雑草の中を覗いてみたら真っ赤な木イチゴ発見。

大きなクマンバチの巣・カブトムシの死がいにも出逢いました。

森に入ったとたん中はちょっとひんやりしていて、落ち葉のしっとりしたにおいがします。木漏れ日の中を進んでいくと、足元にはキノコ。リスの歯形付きくるみの殻も落ちていました。根っこの周りが穴ぼこだらけのもみの木からは、本当に沢山の蝉の抜け殻を発見。葉っぱの裏側にまでくっついていました。

待ちに待った朝ご飯。思い思いに好きな物を盛りつけたら、外のテラスで朝食です。

パーマカルチャー教室

パーマカルチャーとは持続可能な農的暮らしのこと。

まず森の中の土や生き物がどうなっているか観察しました。 良く自然を観察するところからパーマカルチャーは始まります。

森の土をよく見てみると落ち葉がつもっていて、その下は土のようになっていました。

これは微生物や小動物が落ち葉を分解したからです。

次にお皿に葉っぱの下の土を取って観察すると、土の中にはいろんな生き物がいることがわかりました。土のにおいも発酵した納豆や堆肥のにおいがしました。畑に移動してみます。

まずはシャロムの隣にあるた畑の土の観察をしました。この畑はよく耕されている一般的なフツーの畑。土はにおいもなく虫もいませんでした。

こんどはシャロム畑。

こんどはシャロム畑。

畑の中に草が生えています。それに木が生えている畑もありました。一般的な畑と比べるとまるで森のようでした。自然農法の畑はひとが何もしない畑ですが、ライ麦やアスパラ。大根にゴボウの花も咲いていました。まるでジャングルのようでした。

パーマカルチャーの創始者のビルモリソンは世界を森で覆い尽くすといったそうです。

すべての循環がそこにあるから。。。

それだけ、森は豊かで多様性に優れているということです。

次にジャガイモ畑でジャガイモの収穫です。

「ジャガイモの原産地はどこ?」この質問に、北海道という答えをいったおともだちがいました。北海道は涼しくてジャガイモの生産にはとてもいい条件ですからね。

でも、答えは南アメリカのペルー。アンデス地方が原産地だそうです。

ペルーアンデスは高地で雨の少ない地方です。

25度を超えると葉っぱが枯れ出して、また来年の発芽に備えるのだそうです。

ジャガイモは茎に養分を蓄えてまた発芽します。

ジャガイモは茎に養分を蓄えてまた発芽します。

それからアンデス地方では10種類以上のジャガイモを一緒に植えるそうです。そうすると日照りに強い種類、雨が多いとよい種類、虫に強い種類といろんな物を植えることで収穫できない危険度を減らすのだそうです。

シャロム畑には、男爵・メイクイン・アンデスという種類が植えられていました。

男爵はよく見るジャガイモ。丸くてゴツゴツした形。メイクインはちょっと横に長ほそい形。アンデスは赤い色でサツマイモのようでした。たくさんの収穫に大満足です。

次に自然農の種の蒔き方を学びました。草の中に種を蒔く!?もうビックリです。

草を刈って表土の土をかきとり、平らにして種を蒔きます。

耕してない畑は表土に草の種があります。これを耕してしまうと草が一斉に芽を出し、野菜の種が負けてしまうんです。だから、そのまま耕さずに種まきをします。

ぱらぱらとスジ蒔きにしてみました。

蒔けたら、鎌のセで土をたたいて種に土をかけます。そして手でしっかり押さえました。押さえることで種と土が密着して繋がるから発芽率が2割高まるそうです。

最後はそばの種まきにチャレンジです。長野県はおいしいおそばがとれることでよく知られていますね。今、そばの種を蒔くと2〜3週間後には白い花が咲きます。

仕上げはランチのサラダ用に夏野菜を収穫して森の広場へ戻りました。

薪で火をたいて食事の準備です。

メニューはジャガイモの丸ごと蒸し・収穫したばかりの野菜のサラダ・ダッチオーブンで作るほうとう。それとマキマキ焚き火パンです。

まずはほうとう。

これは武士の野戦料理です。味付けをした汁の中にうどんを入れるとてもワイルドな料理です。小麦に塩を入れて水を入れてこねます。このとき塩を入れないとまとまらずベタベタします。塩は組織を縮める作用があります。まとまった小麦をすこしづつ

手でのばします。みんなで思い思いの太さ長さにのばしていきます。それを野菜がたっぷり入っただし汁の中に入れます。

次はほかほかのジャガイモです。

さっき畑で取ったばかりのジャガイモが早速ゆであがりました。塩とバターを付けて食べました。どのレストランの料理よりもおいしく感じられました。

ほうとうが茹であがるまでの時間を使って、マキマキ焚き火パンに挑戦です。

竹の棒にパン生地をくるくると巻き付けて薪にかざします。

コツは直火に近づけすぎないこと。遠火でじっくり焼くことです。

そうこうしているうちにほうとうもできあがり。

マキマキ焚き火パンと取立てサラダと一緒に野外クッキングを味わいました。

ランチの後はシャロムのエコツアー。

ランチの後はシャロムのエコツアー。

シャロムの中のエコロジーを探してグループごとに探検です。

みんなのエコなハテナ??について考えてみたり、どんなところがエコロジーなのか。

それから、シャロムの循環の仕組みについて学びました。

休憩をはさんで、グループで話し合いをして発表の準備をしました。

家でできることエコロジカルなことを学校でできるエコなこと。。。

たくさんのアイデアや提言がまとめられました。

たのしい夕食後は森からのプレゼント。蝉の羽化を見ることができました。

淡いグリーンがかったセミが本当にゆっくりと殻の中から出てきます。

淡いグリーンがかったセミが本当にゆっくりと殻の中から出てきます。

最後に出てきた羽もピンと伸びて透き通っていてすごくキレイです。

よく見たら、透明だけど、グリーンみたいなブルーみたいな色でした。

幻想的な自然の色と生き物の不思議を体験した、ミラクルショーでした。

みんな木のまわりに釘付けになって1時間ぐらいかけて観察しました。

7月25日(プログラム3日目/曇り時々晴れ)

朝のおさんぽ。今日は虫メガネを片手に朝の森に行ってみます。

朝のおさんぽ。今日は虫メガネを片手に朝の森に行ってみます。

糸みたいに細長い虫。葉っぱにクルクル包まっている虫。キノコや野生の猿。

たくさんの森の生き物たちに出会いました。

これはしずくのリング。草についている朝露をそぉっと指に移します。

キラキラのしずくの中を覗いて、遠くの景色を見てみると。。。

「あっ!空が逆さま!」に見えるんです。

今日は田んぼの日。

まず最初にお米について学びました。雑穀・赤米とクロマイ。

色も形も様々です。もみ・玄米・白米も比べてみました。

35億年前。生き物が生まれ、そして人間が生まれました。わたしたち人間はどんなものを食べてきたんでしょう?早速、縄文時代・弥生時代・戦前にタイムスリップ。お米が食べられてきた歴史を学びました。

今日はおにぎりを持って田んぼに出かけます。そこでみんなでおにぎりを握りました。

仕上げに、朝のおさんぽでとった桑の葉っぱにおにぎりを巻いたら、できあがり!

お米のできるまでの勉強をしてさあ田んぼに出発です。

お米のできるまでの勉強をしてさあ田んぼに出発です。

田んぼの土手でランチタイム。

自分の作ったおにぎりに舌鼓。日本人に生まれて良かったと思う一時でした。

田んぼでは有機農家で安曇野合鴨研究会の会長の藤沢さんが合鴨農法についてお話ししてくれました。鴨はいい時期に放すと草を食べ除草をしてくれます。

この田んぼは合鴨を離すのが遅れ草が大きくなってしまったのだそうです。おにぎりの後は農作業。除草です。カモに負けないように除草をしていきます。

休憩時間には藤沢さんが作った100パーセントのトマトジュースを戴きました。汗をかいた後のトマトジュースが全身に広がり元気がよみがえってきました。

休憩時間には藤沢さんが作った100パーセントのトマトジュースを戴きました。汗をかいた後のトマトジュースが全身に広がり元気がよみがえってきました。

一人では大変だけれど沢山のひとが除草をすればあっという間にきれいになりました。

最後に合鴨と記念写真。ハイチーズ。

ナイトプログラム

今日はキャンプファイヤー。まず火おこしの実習です。マッチ1本で火を付けることを学びました。

炎が大きく育ってきたところで、楽しい歌やゲームが始まりました。

オオブレネリあなたの家はどこ♪

グリグリ♪グリグリ♪ ラムサムサーム♪

7月26日(プログラム4日目/曇り)

今日は帰宅の日です。朝、荷物をまとめてから畑に出かけました。

今日は帰宅の日です。朝、荷物をまとめてから畑に出かけました。

畑に行っておみやげ用の種を採りました。

野沢菜の種・ライ麦の種を集め持ち帰ることにしました。畑では桃もなっていました。

まだ青いリンゴも食べてみました。シャロムにかえってキャベツの種取りを教わりました。ビニールに広げてただたたくだけ。簡単にさやから種がこぼれ落ちてきます。

この小さな種から芽が出てキャベツになる。人は育てるだけ。種そのものを創り出すことはできないんですね。芽がのびていくのを手伝うだけ。自然てスゴイですね。

種を袋に入れてメーセージを書いておみやげにします。

きっと9月には芽が出て白いそばの花が咲くでしょう。

未来の暮らし

自分が大きくなったらこんな暮らしをしてみたい。絵や文章にして発表しました。

ひとりひとりお気に入りの場所で絵を描きました。

風力発電のお家で屋根にはブランコ。雨水のウォータースライダー付きのお家。

風力発電のお家で屋根にはブランコ。雨水のウォータースライダー付きのお家。

みんなの描いた未来はとてもワクワクするものばかりでした。

多様な自然循環のある、調和に満ちた暮らしが描かれていました。

手作りピザ

ランチはシャロムの名物。石窯で焼く、手作りピザにチャレンジです。

やわらかいピザ種を手でのばして、本格的なナポリ風ピザに挑戦です。

「1・2・3・4。。。」カウントしているとアッと言う間に焼き上がりました。

自分でつくったピザは格別です!おいしいピザに舌鼓です。

クロージングセレモニー

最初はチャンピオンの表彰式。参加した全員がチャンピオンです。

最初はチャンピオンの表彰式。参加した全員がチャンピオンです。

キッチンチャンピオン・セミ集めチャンピオン・花冠チャンピオン。

ドキドキしながら、ホントはちょっとうれしはずかし。

みんな光り輝いていました。

セレモニーの最後にキャンプのテーマソング『キキソソ』を歌います。

みんなスッカリ振り付けも憶えてバッチリです。

こどもたちは4日間で見違える程生き生きとしてなんだかたくましくなりました。

それに本当にキラキラした顔が印象的でした。

お別れに涙を流し、もらい泣きのスタッフも続出。

お別れに涙を流し、もらい泣きのスタッフも続出。

去りがたい思いを残しつつ、クロージング。いよいよ未来にむかって出発です!

ともだち ようこそ♪

花びらのシャワーで♪

愛と知恵と力でつながろうー♪ つながろーつながろー♪

キキソソ♪

愛し合おうー♪つながろーつながろー♪

キキソソ♪ 愛し合おうー♪

思い出の森の広場でパチリ!

クボタ 地球小屋(Terra-Koya) 2007 開催報告

こちらでもキャンプの様子をご報告しています。ぜひご覧ください。

→ クボタ地球小屋レポート詳細版

→ クボタ地球小屋レポート(株式会社クボタ制作)

1日目 |

1日目 |  2日目 |

2日目 |  3日目 |

3日目 |  4日目

4日目

豊かな自然とふれあい、生命の営みや循環型社会のカタチを体感し、 地球環境の大切さを学ぶ、『クボタ 地球小屋(Terra-Koya)』が開催されました。

パーマカルチャー農園での農作業・合鴨農法の農業体験など、自然の息吹と生命のチカラを体感するプログラムで構成され、子どもたちの意識が自発的に地球環境に対して向けられることを目的としました。

■実施期間:2007年7月23日(月)〜26日(木)全3泊4日

■開催場所:長野県安曇野市シャロムヒュッテ及び藤沢農園

■参加児童数:19名(東京及び関東在住の小学生)

■ プログラム1日目(雨のち曇り)

元気に新宿西口に集合。

「天ぷら油」を使ったリサイクル燃料の特別なバスに乗りこんで3時間。無事シャロムに到着。

|

| 昼食のあとにオリエンテーション。スタッフの紹介の後、こどもたちはキャンプネームを名札に書きました。 |

|

| 森の広場に集まり、みんなで仲良くなろうということで全員の名前を覚えるゲームをしました。雰囲気がとても和んできました。 |

|

シャロムの森や建物の中を探検しました。早速ツリーハウスに登りました。

あそびを通じて自分自身の判断力や危機管理を学びます。 |

■ プログラム2日目(晴れ時々曇り)

■ プログラム3日目(曇り時々晴れ)

|

今日は田んぼの日。早速お米について学びました。

太古から現代まで、お米が食べられてきた歴史を学びました。 |

|

| 合鴨の泳ぐ田んぼでは、有機農家で安曇野合鴨研究会の会長の藤沢さんが合鴨農法についてお話ししてくれました。 |

|

夜のプログラムはキャンプファイヤー。

まずは火おこしの実習。マッチ1本で火を付けることを学びました。 |

■ プログラム4日目(曇り)

■ イベント終了後、保護者の方から感謝のご連絡を多数頂きました。

| お礼のメール(一部のみ抜粋)

ご縁が実り、【クボタ地球小屋】に参加出来たことを嬉しく思うとともに誇りにも思います。

充実し過ぎた三泊四日の旅を、娘に又子供達にご提供頂きまして本当にありがとうございます。

元気に半分は、やりきった疲れを見せながらも輝き、自信に満ち、目に力強さを感じるほどの表情で帰宅しました。

シャロムでの様子をHPより拝見しておりましたが、子供たちの目の輝き・楽しそうにしているスタッフの方々の表情が何より素敵でした。出発の際には、どの子も期待に胸を膨らませている様子は伺えましたが、どちらかと言うと、都会的な表情というのが率直な感想でした。ですが、現地ではありのまんま自然のまんまの表情が素敵すぎて、どんなものよりも絵になるような、自然に溶け込んだかのように、本来持ちえている子供の表情が何よりも印象的で驚きました。素敵な素敵な宝物を胸に、これからの未来に旅立つことでしょう。

シャロムで食した物を見るにつけ、皆と食べたあの頃を思い出し、懐かしく思うことでしょう。

シキタ様はじめスタッフの方々に感謝するとともに、私共親が、考えなくてはいけないことを教えられた、

素敵な素敵な旅となりました。素敵な素敵な縁に感謝です!!! |

『極楽エコ住宅のつくり方』

エゴから始まるエコ

エコで極楽的住まいで暮らしたいと思いませんか?

今回は、緑や自然の力を活かして住まいをどん欲(エゴ)に心地よくする秘訣をご紹介します。

そして、『自分の暮らし』という個人の視点から、心地よさを地域や街にまで広げることの重要性をお話しいただきます。

エコで安心クリーニング・グッズ販売

今回ゲストとしてご登場予定の佐光紀子さんオススメの商品をイベント内で販売します。

天然素材を用いたシンプルな家事を送るための商品をラインアップしました。

使い方はイベントで佐光さん本人がレクチャーしてくださいます。

http://www.katoko.com/

(1)ほうきとはりみのセット

フローリングの掃除によいシュロのほうきと和紙に柿渋をぬったちりとり(はりみ)のセットです。

(2)ナチュラル・クリーニングお試しセット

家がエコハウスなら、掃除もエコに! 市販の洗剤を使わない掃除を試してみたいという人の

ために、重曹、クエン酸、粉石けんを少量ずつセットにしました。

★BeGood Cafe vol.99をご一緒に!

ボランティアスタッフ募集

→ ご一緒にBeGood Cafeイベントを作ってみませんか?

参加希望の方はheita@begoodcafe.comまで。

[ ゲスト ]

|

甲斐徹郎さん

マーケティングコンサルタント

|

|

高樹沙耶さん

女優

|

|

佐光紀子さん

ナチュラルライフ研究家、翻訳家

|

|

中川誼美さん

銀座吉水 女将

|

|

Bubbさん

空間工作舎 バイブレーションズ代表 |

物販ブース 出店団体

会場中2階スペースに(株)パンゲアさんが出展決定しました。

グラフィックとアパレルを中心としたコミュニケーションデザインを手がける企画・デザイン会社です。

株式会社 パンゲア

http://www.pangea.co.jp/

当日販売される商品はこちらになります。

|

自然の流れに合わせると、身体はもっと気持ちいい!

自分の身体に目を向け、愛おしむ習慣を育むダイアリー、新発売。

詳しくはコチラ

→ http://www.pangea.jp/kyureki/

緑は、環境デザインの視点に立った工法・植物・土の徹底した考察と実証から生まれました。

里山の植生を都市によみがえらせるためのオルタナティブ・グリーニング・システムです。

詳しくはコチラ

→ http://www.gobaimidori.jp/

「アクロス福岡」の緑化などを手がけた、ランドスケープの第一人者、田瀬理夫氏とのコラボレーションによって生まれた都市緑化プロデュース事業。

大規模プロジェクトはもちろん、住宅やオフィスなどの緑化に関する設計・施行をプロデュースします。また、1軒1軒のベランダや屋上に里山の自然を提供するためのシステムとデザインを開発中。

「ひとりひとりの楽しみや気持ちよさが、街全体の快適さや豊かさにつながっていく。街の環境を少し良くする。環境ストックが集積する。」

そんなことをめざし、社内外のコラボレーションチーム編成によりプロジェクトを進行させています。 |

株式会社 ヤッホー・ブルーイング

http://www.yohobrewing.com

活動概要:「オーガニックビール信州燦燦」は、麦芽のコクと香ばしさ、ホップの爽やかな苦味が感じられるすっきりとした味わいです。私たちは、お客様の安心・安全へのこだわりに応えるだけでなく、有機栽培麦芽、有機栽培ホップを100%使用することにより、地球環境にやさしい持続可能な企業活動を行っています。

浅間山麓の醸造所は2002年5月にアファス認証センターにより有機農産物加工酒類製造業者としての認定を受けました。

ゆっくり堂

http://www.yukkurido.com/index.html

編集・出版の書籍を販売します。

「私にできること 地球の冷やしかた」辻信一監修 定価300円(税込)

「空とぶブッダ」正木高志著 定価630円(税込)

株式会社 ヤッホー・ブルーイング

http://www.yohobrewing.com

活動概要:「オーガニックビール信州燦燦」は、麦芽のコクと香ばしさ、ホップの爽やかな苦味が感じられるすっきりとした味わいです。私たちは、お客様の安心・安全へのこだわりに応えるだけでなく、有機栽培麦芽、有機栽培ホップを100%使用することにより、地球環境にやさしい持続可能な企業活動を行っています。

浅間山麓の醸造所は2002年5月にアファス認証センターにより有機農産物加工酒類製造業者としての認定を受けました。

■スケジュール 2007年9月30日(日) 14:00〜20:00

| 14:00〜 |

Door Open サロンタイム |

| 14:15〜14:25 |

イントロダクション |

| 14:25〜15:15 |

体感型ワークショップ |

| 15:30〜15:40 |

WORDS & LYRICS |

| 15:40〜16:45 |

BeGoodトーク−1 |

| 17:05〜17:15 |

出店者インフォメーション |

| 17:15〜19:50 |

BeGoodトーク−2 |

| 19:50〜20:00 |

ご挨拶 終了 |

■会場 代官山Ball Room

東急東横線代官山駅より徒歩1分

JR/日比谷線 恵比寿駅より徒歩8分

渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSEビル

代官山Ball Roomへのアクセス

※お車でのご来場はご遠慮ください

※事前予約・申し込みの必要はありませんので直接会場にお越しください。

■料金(出入り再入場可)

一般2,500円(または2,000円+500地域通貨*)

ビーグッドカフェ会員2,000円/小学生以下無料

[ 地域通貨*=Rainbow Ring、アースデーマネー使用可 ]

■お問い合わせ

・BeGood Cafe/03-5773-0225

info@begoodcafe.com

司会:シキタ純、渡辺亜由美 制作:新納平太 DJ:ippei iwamura

主催:BeGood Cafe

共催:(株)チームネット

協力:ASADA(AirLab)、BeNatural

★Thank you for not smoking 会場内は禁煙です。

★ペットボトルの持ち込みはご遠慮ください。

ゲストプロフィール

「環境共生」を専門分野とした住まいづくり、街づくりに携わっている。あくまでも「個人の得」を目的に、「自然環境」と「コミュニティ」とを手段として使いこなす手法として「環境共生」を位置づける独自のスタンスで、いくつもの事業を実践。著書『まちに森をつくって住む』『自分のためのエコロジー』などでその考え方をわかりやすくまとめている。立教大学大学院非常勤講師。

http://www.teamnet.co.jp

83年、女優デビュー。00年、ダイビング・インストラクターの資格を取得。02年、フリーダイビングワールドカップでは水深53Mの日本記録を樹立。季節の移り変わりの中の暮らしを送るべく07年千葉にエゴコロハウスを完成させ、エコでエゴなライフスタイルを実践中。

http://www.saya.jp/

翻訳をきっかけに天然素材を用いたシンプルな家事に目覚める。その後、日本の風土や生活に見合った安全で手軽にできる掃除を提唱した『ナチュラル・クリーニング』を上梓。また、心地よい毎日を過ごすために、住み心地を重視したリフォームを試行錯誤しながら実行。体験を著書『からだにやさしくナチュラルリフォーム』にまとめた。

http://www.katoko.com/

70年米国ニューヨーク州ウッドストック(ヒッピームーブメントの聖地)に1年間滞在。帰国後、兼業主婦として2児を育てる。98年京都に自然を肌で体験できる宿「京都吉水」を、03年銀座に内装に自然素材を使った10階建てのビルを建築、宿とレストラン「銀座吉水」を開業。

http://www.yoshimizu.com/

■Bubbさん

空間工作舎 バイブレーションズ代表 |

55年北海道生まれ。幼少時代から物作りの楽しさや、自然の気持ち良さを感じていた。旅行業に従事し世界中を回り多くの体験を得て、95年より店舗内装を手掛ける。アースデイ東京、フジロックフェスティバルのステージデコレーションも自身のライフワーク。ゴミ?廃材?ガラクタ?流木が大好き。気持ちが良い空間を極力リユーズ素材で創る。Rhytm! Balance! Harmony!

DATE : 2007年6月17日(日)

今回初の企画となった「オーガニック料理 仕掛人サミット!」。過去有機野菜やマクロビオティックという特化した企画でイベントを企画、開催してきましたが、今回は「食」に関わる様々な角度からの意見や活動の実績を残されていらっしゃるゲストの皆様にご登場いただき、持続可能な「食」についてお話と料理教室を実施させていただきました。大人たちが、次世代を担う子ども達に正しい食を残せるのか? BeGood Cafeの得意とするサミット形式で、より自分にあった情報を手にして、感じていただくために講師の方にはそれぞれのお得意分野でのお話をしていただきました。

「食」を選ぶという事が個人から始まり、社会へと広がり、環境や資源の保護に繋がっていくという事を実感出来る時間となりました。料理教室のコーナーでは会場が美味しい調理の「音」と「匂い」で充満し、試食された来場者の皆様もお話以上に満足されたお顔で召し上がっていただきました。身体に心に優しい「食」の秘訣とは何かという事を感じられる一日でした。

ビーグッドTALK−1

ビーグッドTALK−1

ゲスト:服部 幸應さん(学校法人服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長/医学博士)

最初にご登場いただいたのは料理の鉄人でも有名な服部幸應さん。内閣府の「食育推進会議」委員、「食育推進基本計画検討会」委員として、05年に施行された「食育基本法」の立法に尽力をされました。服部学園、服部栄養専門学校の校長としても次世代を担う「食」のプロの養成を通して日本での「食」のあり方について長年に渡り提言をされて来ました。

食育とは?という問いに対して多くの人が「親子料理教室でしょう」とか「農業体験でしょう」という声が多いとの事でしたが食育には「選食能力を身につける」「しつけ」「グローバルな視点で食料問題を考える」三つの柱があるという事でしたが、長年の調査から日本の食卓で本来幼少の頃から家庭において教えられるべきものが失われつつあるそうです。

その問題が六つの「こ食」と呼ばれるもので「個食」「孤食」「固食」「小食」「濃食」「粉食」の六つとの事。それぞれが何に起因し、実際家庭の食卓で何が起きているかと具体的な数字を示されながらお話いただきました。我々にとっては当たり前と思える事も現代社会においては崩壊しかけているという事に服部先生もかなりの危機感を感じられているという事でした。根本的に解決させていくためには地域社会、行政、教育、家庭がそれぞれできちんと状況を把握し、取り組んでいかなくては取り返しがつかないと、子どもが習慣として「食」を学ぶには3歳から8歳の間でどの程度「食卓」を囲む時間を過ごせるかという事が重要とのお話でした。

最後に食卓を照らす照明を蛍光灯から白色灯に変える事が大切だとおっしゃいました。いい雰囲気を作り、温かな食事の色が与える影響は「免疫力」も上げるそうです。そのための環境作りから家庭で始めて欲しいという期待を込めての締めくくりとなりました。「食」を持続する事の難しさは誰もが感じる事でしょう。特にこの現代社会において忙しさに飲み込まれる毎日おいては。ただこの原点に立ち返る事で社会を今後担う子ども達が精神的、身体的にも健康に成長していくのだと改めて感じさせる内容でした。

ビーグッドTALK−2

ビーグッドTALK−2

ゲスト:和田 一彦さん([株]亀和商店 代表取締役社長)

MSCとは、(Marine Stewardship Council:海洋管理協議会)です。

ある特定の条件を満たした、魚や貝、エビ、カニなどの海産物製品にのみ付けられるものです。特定の条件、とは、海の環境を保全しながら、天然の海産物の持続的な利用を実現する、ということ。国際的な第三者機関であるMSCは、このような資源・環境配慮型の漁業を認証する「認証機関」を世界各地で認定し、MSCのマークが付けられた製品は、それが海の自然を守って作られた製品である、という証となるそうです。

海洋資源も海は広大だから尽きる事なんてないだろうと思われがちではありますが、実際に欧米や中国での食習慣の変化が予想以上に大きく、種によっては収量が激減しつつあると言う事も実際に起きつつ有るとの事。その為に資源保護運動の盛んなアラスカ州ではサーモンなどの品種についてはこのMSC制度というものが定着し、資源管理、漁法などが厳密に管理されているそうです。

環境では最近は保護や再生運動という事が注目をされていますが、一度失われた資源は取り戻せないという事を改めて感じさせるお話でした。日本も過去の食習慣として魚を当たり前のように食べてきていますが改めて世界ではより早い速度で変化が起きていると感じさせる内容となりました。

ビーグッドTALK−3

ビーグッドTALK−3

ゲスト:境 眞佐夫さん(泥武士、株式会社風.. 代表取締役)

銀座という日本でも有数の飲食施設の競合地で超こだわりのレストラン「泥武士」を運営する境さん。一見強面で威圧感のある存在ですが、境さんの安全な食に対する思いは他に類を見ません。若い頃にアメリカで体験されたオーガニックのハッピーな、眩しさを表現していらっしゃいます。アメリカのオーガニックは「明るいんです。」という言葉に日本ではまだまだ「粗食」と取られがちな現状を何とか変えていきたいという思いに気持ちの強さを感じました。

「食」がテーマになるとお顔に満面の笑みを浮かべながら素材の物語や、正しさをお話されると思わず納得せずにはいられない何かがありました。「食」を楽しみだと捉えられる境さんは「見栄え」「完成度」にかなりの意識で「お洒落さ」を要求するとお話になりました。

文化としての食を考えるならば、これを食べては駄目という価値観より、何を食べればより「楽しく」「明るく」「ハッピー」になるかと言う事をより深く追求されていらっしゃいました。このお話を聞いているとやはり多様性を認め、否定するというネガティブなマインドよりも、より身軽な気持ちで食を選んでいけるという気持ちになりました。一見簡単なようなようですが、これはなかなか実践し得ないということは、銀座という世界にも類を見ない食の発信地で既に展開出来ていらっしゃる事自体が何よりも雄弁にこの姿勢を物語っていると思います。

熱いトークの後には銀座で腕を揮われるシェフの方が登場され料理の実演もありました。やはりこだわる境さんはこのシェフの方を選ばれたきっかけも、経験より「格好良さ」や「思い」であったそうです。作っていただいたお料理は「キャベツのコールスローサラダ」「野菜のペパロンチーノ」。手際良く包丁を扱われる姿を見て「かっこいい」という言葉がすぐに浮かんできました。来場者の中からアシスタントの作業も選び、ライブ形式で料理を作っていただきましたが、音や匂いが会場に響き、広がり、食べて安心、満足、そして美味しいという満足度の高い一時でした。

ビーグッドTALK−4

ビーグッドTALK−4

ゲスト:河名 秀郎さん([有]ナチュラルハーモニー代表)

過去数回ご登場いただいた河名さんでしたが、今年新たにナチュラル&ハーモニック・プランツ銀座をオープンされました。今回も独自の世界観を様々な情報と共にお話いただきました。

自然界には本来自然が作り上げてきたバランスがあり、有機やオーガニックであっても結果としてその世界の調和を崩してしまうんです。というお話には少なからず驚きを感じました。

過去20年以上に渡って「無肥料栽培」を実践されてきた経験から「人間が肥料を使うことが早く育てる為の手段であり、エゴなんです。」その弊害として窒素肥料過多のほうれん草や小松菜を離乳食で摂取した赤ちゃんが死亡したという例を挙げてられました。「有機」「オーガニック」が必ずしも絶対の安全とは結びついていないという実例も自然食品店と呼ばれ「無添加」「無農薬」と謳っていながらも公然と添加材を使用した食品を扱っているという現状に大きな危機感を感じているというお話に来場者も思わず不安気に聞き入っていらっしゃいました。

無肥料栽培で育てられた野菜と有機肥料を使って育った野菜で、素材をそれぞれ瓶につめて保存するという実験をしたところ、無肥料の野菜は干涸びて枯れてしまい、有機肥料の野菜は腐ってどろどろに溶けて最後は水のようになってします。この栄養過多の状態を実際にスライドで映し出すことで実感をさせられました。果実などは腐らずに発酵していくものこそが本来の姿であると。結果として人間の効率や儲けを得るために肥料を用い恩恵を受ける与えるということは言うまでもなく、その肥料が虫や病気を呼び、その為に薬剤をまいてしまうという悪循環が起きてしまっている。

無肥料栽培で育てられた野菜と有機肥料を使って育った野菜で、素材をそれぞれ瓶につめて保存するという実験をしたところ、無肥料の野菜は干涸びて枯れてしまい、有機肥料の野菜は腐ってどろどろに溶けて最後は水のようになってします。この栄養過多の状態を実際にスライドで映し出すことで実感をさせられました。果実などは腐らずに発酵していくものこそが本来の姿であると。結果として人間の効率や儲けを得るために肥料を用い恩恵を受ける与えるということは言うまでもなく、その肥料が虫や病気を呼び、その為に薬剤をまいてしまうという悪循環が起きてしまっている。

過保護に人が手を加えるのではなく土本来の性能が蘇り生命力の高い野菜が育っていき、それが命をつなげていくことを改めて実感するお話でした。一県一店舗的なペースで全国に生活全体の繋がりが分かる様な店舗を広げていきたいというチャレンジがいつか実現することをおおいに期待したいものです。

ビーグッドTALK−4

ビーグッドTALK−4

ゲスト:清野 玲子さん([有]ダブルオーエイト、[有]カフェエイト主宰)

デザイナー、アートディレクターとしてカフェプロデユースを手掛けていらっしゃる清野さんの料理に対してのコンセプトは「お洒落」。ご自身の食事の嗜好からハンディキャップを埋めるためにデザインされ、独自の表現で展開をされていらっしゃいます。そもそもは飲食のプロでは無かったそうですが、「デザインの世界だけに固執せずにそこから得たノウハウを得意技としてのデザインを使い、お金をためて好きなことをやるという姿勢からカフェエイトとしての活動の根底を築いてきた。」というお話の中からも清野さんの独特の世界観がひしひしと伝わってきました。

現在にもつながるメニューのコンセプトはご自身のヴィーガンという嗜好もあったそうですが、気張らずに素材を吟味して行った結果としてそぎ落とされた野菜中心のメニューということでした。一見華やかに都会の一等地で活動を続けていらっしゃる背景には確かな意志というものが存在するということを改めてお話の中から実感をしました。

「結果としてそぎおとされたという考えがよりシンプルで安全で楽しいものであるのではないでしょうか。」という考えがトータルにデザインされたカフェエイト、ピュアカフェという店舗で表現されています。過去に動物性の食材を使うことや、過剰な包装をしないとコンセプトを建てて行くことを敢えて声を上げていませんでした。逆にそれをすることで周りから疎まれたり、非難されたこともあったということが日本のオーガニックの進歩性を端的に表しているとおもいましたが、ここに来てようやく時代がそれを許すようになったんです。というお話にこれからのますますハッピーで、お洒落で、楽しい食の表現を期待したいと思います。

Green Rock ゲスト:Yaeさん(半農半歌手)

|

母として女性として独自の世界観を表現され続けるYaeさん。「生きる」こと「食べる」ことを伝えていきたいというお気持ちがこの世界に入るきっかけとなったそうです。

「土」に触れる暮らしをご自身でも始められていらっしゃって二足のわらじで「農」と「歌」を表現しているんだと謙遜めいてお話になられていますが、その根底にはやはり強い信念を感じました。

カイさんの優しいギターの音色、飛び入りで参加した熊さんのパーカッションと掛け合いながらの唄の一曲一曲に感情が高まる一時でした。「種まき大作戦」も期待大です。 |

|

ビーグッドTALK−6

ビーグッドTALK−6

ゲスト:南 清貴さん([株]グリーンハウスキヨズキッチン事業室チーフプロデューサー)

95年から代々木上原「キヨズキッチン」を運営されてきた南さん、ご本人のお人柄は「ぶれない」「柔らかな物腰」という印象を以前から感じていましたが、今日のトークにご出演いただいても南さんのお人柄の良さというのが十分に伝わってきました。

世の中が今のようにオーガニックという情報が手に入りにくい時代に先駆けて展開をされてきた確信がお話の中から溢れ出ていました。当時から画期的なお店ではあったそうですが、先駆者としての様々なご苦労も経験されたそうです。様々なデータを基にご自身の活動についてお話されましたが、一食一食おろそかにしない社会であってほしいという信念を外食産業に従事されながらも食は「家庭」に有ると断言なさる姿勢に強い思いを感じました。

外食というものは文化として大変素敵なものではあるが、やはり原点としてはいい素材を選ぶ目や舌は個人が高い意識を持って始めて形づくっていけるという事からご自身の料理のレシピは全て公開もされてきているそうです。狭い世界にとらわれずに社会がより幸せで、楽しいものであるためにこれからの子ども達に向けて学校給食を手掛けていきたいという夢も語っていただきました。

次世代を担う子ども達に向けてより「ハッピー」な食事をより大きく手掛けていっていただきたいと更なる期待を感じました。日本の食料自給についても数値を基にお話になりましたが、現状を認識し、社会をより啓蒙し国としての単位として体制を整えていかなければ取り返しがつかなくなってしまう。その意味でBeGoodのような情報発信に期待値がとても高いと述べていただきました。

ビーグッドTALK−7

ビーグッドTALK−7

イベントの最後にはご登場されたゲストの皆様に一同に並んでいただき、それぞれのチャレンジについて述べていただきました。

時代に即した活動をそれぞれが独自にやって来た事がこれからは繋がりを持っていくというご意見が大半でした。

多様性を認めながら、素材の選び方や、原料として作られてくる過程を消費者がきちんと情報を得ることこそ、これからのオーガニックが広がっていくためのキイワードとなると改めて実感をしました。次代を担う子ども達への確かな「食」について。

40%を切ったと言われるこれからの日本の「食」のあり方について。自分自身の生命や家族、社会の生命を守るための「食」のあり方について。さらに先頭にたって情報を集めて、実践し、広げていかなくてはとかんがえさせられる一日となりました。

ゲストプロフィール

■服部幸應さん

学校法人服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長/医学博士 |

東京都出身。立教大学卒。昭和大学医学部博士課程修了。内閣府「食育推進会議」委員「早寝・早起き・朝ごはん全国協議会」副会長。食育を通じた生活習慣病や地球環境保護に取り組んでいる。藍綬褒賞及び仏政府より国家功労勲章並びに農事功労勲章を受章。各種メディアでも活躍。著書に「食育のすすめ」「大人の食育」「食育の本」など多数。

東京都出身。立教大学卒。昭和大学医学部博士課程修了。内閣府「食育推進会議」委員「早寝・早起き・朝ごはん全国協議会」副会長。食育を通じた生活習慣病や地球環境保護に取り組んでいる。藍綬褒賞及び仏政府より国家功労勲章並びに農事功労勲章を受章。各種メディアでも活躍。著書に「食育のすすめ」「大人の食育」「食育の本」など多数。

http://www.hattori.ac.jp/

熊本市出身。大学卒業後5年間の米国料理修業を経て、82年熊本市にデーブスレストランを開店。93年の泥武士開店以降、農薬や添加物についての啓蒙とともに、オリジナル商品の開発・提供を開始。99年より東京進出、泥武士銀座店を出店。

熊本市出身。大学卒業後5年間の米国料理修業を経て、82年熊本市にデーブスレストランを開店。93年の泥武士開店以降、農薬や添加物についての啓蒙とともに、オリジナル商品の開発・提供を開始。99年より東京進出、泥武士銀座店を出店。

http://www.dorobushi.com/ginza/

■南清貴さん

(株)グリーンハウスキヨズキッチン事業室チーフプロデューサー |

95年代々木上原にキヨズキッチン開業。最新の栄養学“オプティマル・ヒューマン・ダイエット”に基づく独自の料理を提供。06年[株]グリーンハウスのキヨズキッチン事業室チーフプロデューサーに就任。「ナチュラルエイジング」をキイワードに、コントラクトフードやヘルスケア・ホテル部門でのフードメニュー開発を開始。

95年代々木上原にキヨズキッチン開業。最新の栄養学“オプティマル・ヒューマン・ダイエット”に基づく独自の料理を提供。06年[株]グリーンハウスのキヨズキッチン事業室チーフプロデューサーに就任。「ナチュラルエイジング」をキイワードに、コントラクトフードやヘルスケア・ホテル部門でのフードメニュー開発を開始。

http://www.kiyos.jp/

■清野玲子さん

(有)ダブルオーエイト、 (有)カフェエイト主宰 |

アートディレクター、カフェプロデューサー。97年に友人の川村明子と2人でデザイン事務所(有)ダブルオーエイトを立ち上げ、00年にカフェエイトを、03年にピュアカフェをオープンさせる。ADとカフェ経営の2足ワラジ状態ではや7年。カフェエイトのレシピ本『VEGE BOOK』も好評発売中。

アートディレクター、カフェプロデューサー。97年に友人の川村明子と2人でデザイン事務所(有)ダブルオーエイトを立ち上げ、00年にカフェエイトを、03年にピュアカフェをオープンさせる。ADとカフェ経営の2足ワラジ状態ではや7年。カフェエイトのレシピ本『VEGE BOOK』も好評発売中。

http://www.cafe8.jp/

自然との調和を感じるためには「土」に直接触れることが大切と確信し、1年間の自然栽培実施農家に住込みによる研修を経て、「土」の偉大なる力を反映した農産物の販売を始める。

自然との調和を感じるためには「土」に直接触れることが大切と確信し、1年間の自然栽培実施農家に住込みによる研修を経て、「土」の偉大なる力を反映した農産物の販売を始める。

「衣・食・住・遊・学」のすべての面にわたってナチュラルなライフスタイルを提案している。

http://www.naturalharmony.co.jp/

成蹊大学経済学部卒業後、90年(株)亀和商店入社。00年代表取締役社長に就任。06年4月(株)亀和商店は、日本国内で初の海洋環境保全、持続的な海洋資源の利用を推進するMSC認証の流通・加工でのCoC認証を取得。

成蹊大学経済学部卒業後、90年(株)亀和商店入社。00年代表取締役社長に就任。06年4月(株)亀和商店は、日本国内で初の海洋環境保全、持続的な海洋資源の利用を推進するMSC認証の流通・加工でのCoC認証を取得。

http://www.kamewa.co.jp/

http://www.kiyos.jp/

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ビーグッドTALK−1

ビーグッドTALK−1 ビーグッドTALK−2

ビーグッドTALK−2 ビーグッドTALK−3

ビーグッドTALK−3 ビーグッドTALK−4

ビーグッドTALK−4 ビーグッドTALK−5

ビーグッドTALK−5 ビーグッドTALK−6

ビーグッドTALK−6![]()

![]()

![]()

「環境共生」を専門分野とした住まいづくり、街づくりに携わっている。あくまでも「個人の得」を目的に、「自然環境」と「コミュニティ」とを手段として使いこなす手法として「環境共生」を位置づける独自のスタンスで、いくつもの事業を実践。著書『まちに森をつくって住む』『自分のためのエコロジー』などでその考え方をわかりやすくまとめている。立教大学大学院非常勤講師。

「環境共生」を専門分野とした住まいづくり、街づくりに携わっている。あくまでも「個人の得」を目的に、「自然環境」と「コミュニティ」とを手段として使いこなす手法として「環境共生」を位置づける独自のスタンスで、いくつもの事業を実践。著書『まちに森をつくって住む』『自分のためのエコロジー』などでその考え方をわかりやすくまとめている。立教大学大学院非常勤講師。 83年、女優デビュー。00年、ダイビング・インストラクターの資格を取得。02年、フリーダイビングワールドカップでは水深53Mの日本記録を樹立。季節の移り変わりの中の暮らしを送るべく07年千葉にエゴコロハウスを完成させ、エコでエゴなライフスタイルを実践中。

83年、女優デビュー。00年、ダイビング・インストラクターの資格を取得。02年、フリーダイビングワールドカップでは水深53Mの日本記録を樹立。季節の移り変わりの中の暮らしを送るべく07年千葉にエゴコロハウスを完成させ、エコでエゴなライフスタイルを実践中。 翻訳をきっかけに天然素材を用いたシンプルな家事に目覚める。その後、日本の風土や生活に見合った安全で手軽にできる掃除を提唱した『ナチュラル・クリーニング』を上梓。また、心地よい毎日を過ごすために、住み心地を重視したリフォームを試行錯誤しながら実行。体験を著書『からだにやさしくナチュラルリフォーム』にまとめた。

翻訳をきっかけに天然素材を用いたシンプルな家事に目覚める。その後、日本の風土や生活に見合った安全で手軽にできる掃除を提唱した『ナチュラル・クリーニング』を上梓。また、心地よい毎日を過ごすために、住み心地を重視したリフォームを試行錯誤しながら実行。体験を著書『からだにやさしくナチュラルリフォーム』にまとめた。 70年米国ニューヨーク州ウッドストック(ヒッピームーブメントの聖地)に1年間滞在。帰国後、兼業主婦として2児を育てる。98年京都に自然を肌で体験できる宿「京都吉水」を、03年銀座に内装に自然素材を使った10階建てのビルを建築、宿とレストラン「銀座吉水」を開業。

70年米国ニューヨーク州ウッドストック(ヒッピームーブメントの聖地)に1年間滞在。帰国後、兼業主婦として2児を育てる。98年京都に自然を肌で体験できる宿「京都吉水」を、03年銀座に内装に自然素材を使った10階建てのビルを建築、宿とレストラン「銀座吉水」を開業。 55年北海道生まれ。幼少時代から物作りの楽しさや、自然の気持ち良さを感じていた。旅行業に従事し世界中を回り多くの体験を得て、95年より店舗内装を手掛ける。アースデイ東京、フジロックフェスティバルのステージデコレーションも自身のライフワーク。ゴミ?廃材?ガラクタ?流木が大好き。気持ちが良い空間を極力リユーズ素材で創る。Rhytm! Balance! Harmony!

55年北海道生まれ。幼少時代から物作りの楽しさや、自然の気持ち良さを感じていた。旅行業に従事し世界中を回り多くの体験を得て、95年より店舗内装を手掛ける。アースデイ東京、フジロックフェスティバルのステージデコレーションも自身のライフワーク。ゴミ?廃材?ガラクタ?流木が大好き。気持ちが良い空間を極力リユーズ素材で創る。Rhytm! Balance! Harmony!

第5回報告 (2007.10.13)

第5回報告 (2007.10.13)

東京コカ・コーラボトリング株式会社 広報環境部

東京コカ・コーラボトリング株式会社 広報環境部 パタゴニア日本支社・環境担当

パタゴニア日本支社・環境担当 ○ 小田原市久野で20年間有機農法を実施。

○ 小田原市久野で20年間有機農法を実施。 NEC CSR推進本部 環境推進部

NEC CSR推進本部 環境推進部 パーマカルチャー・デザイナー 土壌管理コンサルタント。福岡県出身。1971年生まれ。

パーマカルチャー・デザイナー 土壌管理コンサルタント。福岡県出身。1971年生まれ。

早速ランチを食べたら、オリエンテーションです。

早速ランチを食べたら、オリエンテーションです。 それをドンドン繰り返していくと。。。

それをドンドン繰り返していくと。。。 シャロムの森の探検です。シャロムの森や建物を見に行きました。

シャロムの森の探検です。シャロムの森や建物を見に行きました。 温泉タイムのあとはお待ちかねの夕食です。

温泉タイムのあとはお待ちかねの夕食です。 ともだち ようこそ♪

ともだち ようこそ♪ 夜の森はとってもにぎやか。音のマジックですね。

夜の森はとってもにぎやか。音のマジックですね。 今日は素晴らしい晴天です。まぶしい朝陽と清々しい空気に包まれまれながらモーニンググリーンウォーク。

今日は素晴らしい晴天です。まぶしい朝陽と清々しい空気に包まれまれながらモーニンググリーンウォーク。

こんどはシャロム畑。

こんどはシャロム畑。 ジャガイモは茎に養分を蓄えてまた発芽します。

ジャガイモは茎に養分を蓄えてまた発芽します。

ランチの後はシャロムのエコツアー。

ランチの後はシャロムのエコツアー。 淡いグリーンがかったセミが本当にゆっくりと殻の中から出てきます。

淡いグリーンがかったセミが本当にゆっくりと殻の中から出てきます。 朝のおさんぽ。今日は虫メガネを片手に朝の森に行ってみます。

朝のおさんぽ。今日は虫メガネを片手に朝の森に行ってみます。

お米のできるまでの勉強をしてさあ田んぼに出発です。

お米のできるまでの勉強をしてさあ田んぼに出発です。 休憩時間には藤沢さんが作った100パーセントのトマトジュースを戴きました。汗をかいた後のトマトジュースが全身に広がり元気がよみがえってきました。

休憩時間には藤沢さんが作った100パーセントのトマトジュースを戴きました。汗をかいた後のトマトジュースが全身に広がり元気がよみがえってきました。

今日は帰宅の日です。朝、荷物をまとめてから畑に出かけました。

今日は帰宅の日です。朝、荷物をまとめてから畑に出かけました。

風力発電のお家で屋根にはブランコ。雨水のウォータースライダー付きのお家。

風力発電のお家で屋根にはブランコ。雨水のウォータースライダー付きのお家。 最初はチャンピオンの表彰式。参加した全員がチャンピオンです。

最初はチャンピオンの表彰式。参加した全員がチャンピオンです。 お別れに涙を流し、もらい泣きのスタッフも続出。

お別れに涙を流し、もらい泣きのスタッフも続出。

無肥料栽培で育てられた野菜と有機肥料を使って育った野菜で、素材をそれぞれ瓶につめて保存するという実験をしたところ、無肥料の野菜は干涸びて枯れてしまい、有機肥料の野菜は腐ってどろどろに溶けて最後は水のようになってします。この栄養過多の状態を実際にスライドで映し出すことで実感をさせられました。果実などは腐らずに発酵していくものこそが本来の姿であると。結果として人間の効率や儲けを得るために肥料を用い恩恵を受ける与えるということは言うまでもなく、その肥料が虫や病気を呼び、その為に薬剤をまいてしまうという悪循環が起きてしまっている。

無肥料栽培で育てられた野菜と有機肥料を使って育った野菜で、素材をそれぞれ瓶につめて保存するという実験をしたところ、無肥料の野菜は干涸びて枯れてしまい、有機肥料の野菜は腐ってどろどろに溶けて最後は水のようになってします。この栄養過多の状態を実際にスライドで映し出すことで実感をさせられました。果実などは腐らずに発酵していくものこそが本来の姿であると。結果として人間の効率や儲けを得るために肥料を用い恩恵を受ける与えるということは言うまでもなく、その肥料が虫や病気を呼び、その為に薬剤をまいてしまうという悪循環が起きてしまっている。

東京都出身。立教大学卒。昭和大学医学部博士課程修了。内閣府「食育推進会議」委員「早寝・早起き・朝ごはん全国協議会」副会長。食育を通じた生活習慣病や地球環境保護に取り組んでいる。藍綬褒賞及び仏政府より国家功労勲章並びに農事功労勲章を受章。各種メディアでも活躍。著書に「食育のすすめ」「大人の食育」「食育の本」など多数。

東京都出身。立教大学卒。昭和大学医学部博士課程修了。内閣府「食育推進会議」委員「早寝・早起き・朝ごはん全国協議会」副会長。食育を通じた生活習慣病や地球環境保護に取り組んでいる。藍綬褒賞及び仏政府より国家功労勲章並びに農事功労勲章を受章。各種メディアでも活躍。著書に「食育のすすめ」「大人の食育」「食育の本」など多数。 熊本市出身。大学卒業後5年間の米国料理修業を経て、82年熊本市にデーブスレストランを開店。93年の泥武士開店以降、農薬や添加物についての啓蒙とともに、オリジナル商品の開発・提供を開始。99年より東京進出、泥武士銀座店を出店。

熊本市出身。大学卒業後5年間の米国料理修業を経て、82年熊本市にデーブスレストランを開店。93年の泥武士開店以降、農薬や添加物についての啓蒙とともに、オリジナル商品の開発・提供を開始。99年より東京進出、泥武士銀座店を出店。 95年代々木上原にキヨズキッチン開業。最新の栄養学“オプティマル・ヒューマン・ダイエット”に基づく独自の料理を提供。06年[株]グリーンハウスのキヨズキッチン事業室チーフプロデューサーに就任。「ナチュラルエイジング」をキイワードに、コントラクトフードやヘルスケア・ホテル部門でのフードメニュー開発を開始。

95年代々木上原にキヨズキッチン開業。最新の栄養学“オプティマル・ヒューマン・ダイエット”に基づく独自の料理を提供。06年[株]グリーンハウスのキヨズキッチン事業室チーフプロデューサーに就任。「ナチュラルエイジング」をキイワードに、コントラクトフードやヘルスケア・ホテル部門でのフードメニュー開発を開始。 アートディレクター、カフェプロデューサー。97年に友人の川村明子と2人でデザイン事務所(有)ダブルオーエイトを立ち上げ、00年にカフェエイトを、03年にピュアカフェをオープンさせる。ADとカフェ経営の2足ワラジ状態ではや7年。カフェエイトのレシピ本『VEGE BOOK』も好評発売中。

アートディレクター、カフェプロデューサー。97年に友人の川村明子と2人でデザイン事務所(有)ダブルオーエイトを立ち上げ、00年にカフェエイトを、03年にピュアカフェをオープンさせる。ADとカフェ経営の2足ワラジ状態ではや7年。カフェエイトのレシピ本『VEGE BOOK』も好評発売中。 自然との調和を感じるためには「土」に直接触れることが大切と確信し、1年間の自然栽培実施農家に住込みによる研修を経て、「土」の偉大なる力を反映した農産物の販売を始める。

自然との調和を感じるためには「土」に直接触れることが大切と確信し、1年間の自然栽培実施農家に住込みによる研修を経て、「土」の偉大なる力を反映した農産物の販売を始める。 成蹊大学経済学部卒業後、90年(株)亀和商店入社。00年代表取締役社長に就任。06年4月(株)亀和商店は、日本国内で初の海洋環境保全、持続的な海洋資源の利用を推進するMSC認証の流通・加工でのCoC認証を取得。

成蹊大学経済学部卒業後、90年(株)亀和商店入社。00年代表取締役社長に就任。06年4月(株)亀和商店は、日本国内で初の海洋環境保全、持続的な海洋資源の利用を推進するMSC認証の流通・加工でのCoC認証を取得。